许明龙:《中华帝国全志》中的汉籍西译-以殷弘绪为例

2021-04-29

18世纪法国耶稣会士有关中国的著述,信息量最大的莫过于《耶稣会士书简集》中与中国相关部分和《中华帝国全志》。《耶稣会士书简集》的主要部分是在华耶稣会士们的所见、所闻、所思。这两部书的主编都是法国耶稣会士杜赫德,《书简》中的写信人和收信人大多都有署名,《中华帝国全志》则不然,只是笼而统之署名杜赫德编纂。这位编纂既不曾到过中国,更不识中文,只是把耶稣会士们寄回法国的相关资料,加以整理编辑而已,而在这些资料中,汉藉译文所占比重很大。

2015年,商务印书馆出版了法国学者蓝莉的《请中国作证——杜赫德的<中华帝国全志>》中译本。这位法国汉学家对《中华帝国全志》作了全面详尽的分析,力图在书中展现统一的耶稣会的立场,从总体上展示耶稣会眼中的中国。尽管作者众多,但在许多重要问题上口径则基本统一。

年轻的中国学者吴蕙仪2017年在巴黎出版了《西洋教士的中文书架:清初法国耶稣会士的阅读、翻译与学术》(Traduire la Chine au XVIIIe siècle, -Les Jésuites traducteurs de textes chinois et le renouvellement des connaissances européennes sur la Chine (1687-ca. 1740)),广受学界重视。与蓝莉相似,吴蕙仪也以《中华帝国全志》为主要研究对象,兼及耶稣会士的其他汉籍译文。但是,她的研究具有自己鲜明的特点,角度新颖。她在此书中着重指出,传教士的译述和著述不是笼统的西方对笼统的中国文化的普遍看法,其中包含着许多个体的西方人,在中国某些地方的、微观的小环境中的生活史和阅读史,因而这些译文就有不少仅属于译者个人的、偶然性的成份,即便后来经过他人的编辑审核出版,也没有完全消除。

《中华帝国全志》第一卷扉页

传教士们的汉籍西译肇始于16世纪末,此时多明我会士和方济各会士比较活跃,耶稣会士尚非主将。直到1687年,被法国国王路易十四以“国王数学家”身份,派来的白晋等五位耶稣会士来到中国之后,汉籍西译才出现了新面貌,甚至可以说是质的变化。这五位法国耶稣会士都是饱学之士,他们来华之前领受了政治、宗教和科学三项任务。政治任务是捍卫法国的利益,宗教任务是宣扬基督教,科学任务则是考察中国的科学和技术。他们所完成的汉籍西译,大多与他们的传教和科学考察研究相关。他们在华期间经历了“礼仪之争”,“索隐派”与抵制“索隐派”的对垒,以及对被他们称为“新儒”的宋明理学的批驳。汉籍西译固然是耶稣会士向欧洲介绍中国的重要手段之一,但是深究起来,其实在选材和翻译方面大多与这三场交织在一起的论战密切相关,既是一般意义上的东学西传,又是在特定环境下论战的产物。

《中华帝国全志》共有27位供稿人,按供稿数量排序,张诚和赫苍璧以360页遥遥领先,紧随其后的便是供稿220页的殷弘绪。蓝莉的《请中国作证》对殷弘绪着墨甚少,吴蕙仪则把他作为重点研究对象。

殷弘绪(François-Xavier Dentrocolle) 生于1664年,1683年入耶稣会,1698年前往中国,在福建一年后去往赣北,从1701到1721一直在江西传教,最后20年则在北京度过。殷弘绪曾说过:“想要了解中国,除了让中国人自己说话,没有任何更好的办法,因为只有这样才不会出错,才能真正了解中国人的才能和习俗。”基于这种认识,他的译作甚多,因为翻译中国人的文章,便是“让中国人自己说话”。然而,在他这位终其一生以宣扬基督教为使命的传教士笔下,他的汉籍西译,往往不是“让中国人自己说话”,而是借中国人之口说他自己的话。

殷弘绪画像

《豆棚闲话》是清代一部别具一格的故事集,每个故事称一则,共十二则。每则内容互不相属,没有任何连续性,以村民们在豆棚纳凉时轮流说故事为纽带,把十二则故事串接在一起,形式上犹如意大利人薄伽丘的《十日谈》。

殷弘绪摘译了书中第十二则,杜赫德将其收录在《全志》的第三卷中。这则没有什么情节的故事,原题为“陈斋长论天谈地”,出现在《全志》中的译文题作“一位当代中国哲学家畅谈世界的起源及现状”,显而易见,原文与译文二者相去甚远。所谓斋长就是教书先生,这位教书先生在殷弘绪笔下俨然成了”当代中国哲学家“,而“谈天论地”则成了”畅谈世界的起源及现状“,小小的一篇杂谈陡然被拔高为一篇哲学论著,难怪吴蕙仪等研究者查阅了多种文献,花费了许多时间和精力,好不容易才找到原文的出处。

标题已经显露出译文与原文的巨大差异,摘译的正文更是掺入了译者自己的观点和说法。试举一例,原文中“众人俱是面面相觑,不知甚么来历”这样一句十几个字的话,被殷弘绪添油加醋,文字多出不少。将他的法文译文回译成中文应该是这样的: “在坐的众人惊奇地你看我,我看你,因为此人(指斋长)只会讲几段故事,并无别的本事,其余在坐者则都是粗俗之人,有的信佛,有的信老君,个个都是愚顽的信徒。”殷弘绪在这里平白无故地把听众说成是愚顽的佛老信徒,显然是为了突出斋长的“儒者”身份,借他的嘴攻击佛教和道教,凸显自利玛窦以来,耶稣会传教士附儒、反佛、反道的立场。

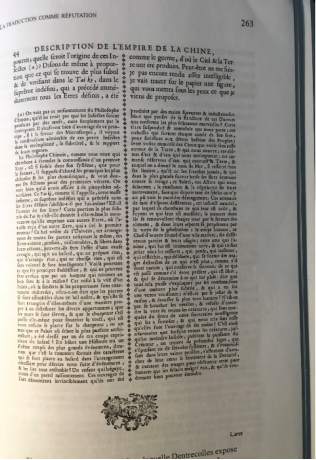

又如,听众中有人询问物从何来的问题,斋长的回答是这样的:“譬如草中生虫,人身上生虱,皆是化生。若无身上的汗气、木中朽气,哪里得这根罧?(根罧,来源、缘起之意-笔者)”在殷弘绪看来,这个回答中的“化生“二字大有文章,反映了被他们称作“新儒”的宋明理学的无神论观点,是对上帝创造万物的否定。在对译文无法直接“加工”的情况下,殷弘绪改用译者脚注的形式,对斋长的说法进行激烈的反驳,这条脚注的长度远远超出原文,占有四分之三的页面:

上面六行是正文,下面全是脚注

“…这位中国哲学家提出的体系不堪一击,他们假设了一些荒谬和虚幻的原理,把想象当作真理,用以建构自己的体系。……太极这个无形之物,这种先于一切物质存在之先的东西,是自生自灭的吗?是不是来自另一个存在物?这6种难以捉摸的太极是自己启动的吗,是它给与其它东西以推动力吗?抑或是它接受了另一种东西的动力而动起来,那么,哪个东西是第一推动力呢?这个美好的宇宙的秩序,这些能够进行合理思考的生物,这些合理的安排,自由的行动,难道都是盲目的愿志所产生的结果吗?”

很明显,由于斋长认为身上的汗气产生了虱子,草木中的腐气产生了虫孓,并非上帝所创造,这种反映了宋明理学关于“气”的理念,与基督教的神创造万物的观念相悖。因此,殷弘绪要不余遗力地予以猛烈攻击。

另一种情况是,译者殷弘绪比较忠实于汉籍原文,但是经过编纂者杜赫德的加工,译文所产生的效果却与原著乃至译者的初衷相悖。

殷弘绪在江西期间,曾于1716年寄送杜赫德选自《福惠全书》的四篇译文,其中一篇涉及中国的“义学”。《福惠全书》的作者,清朝山东某县县官黄六鸿在谈及”义学“时是这样说的: ”古者家有塾,党有庠,所以教民之子弟为学也。……然则斟酌于塾庠社之间,合力于绅衿之乐助,而有司先为之倡者,其惟义学乎。”殷弘绪在寄送译文的附信中表达了这样一种想法:“我们如果能出资在这里建一所我们法国那样的学校,中国人会惊奇地发现,他们的乡贤所建的学校,远远比不上我们法国的同类学校……此类义学好处多多,中国人对老师特别尊敬,老师们在我们的义学中受到感染,渐渐倾向基督教,学生们自然也会耳濡目染,不知不觉地信仰基督教。”不难看出,殷弘绪办义学的主旨在于通过义学进行传教活动,为此他致函杜赫德,希望通过他向社会呼吁,为他在当地开办义学给予资金上的支持,此文二十年后刊出在《全志》上的译文是经杜赫德大幅度修改过的。删改后的译文完全变了味,竟然成了热烈赞扬中国童蒙教育的颂歌。一位读者在读后感中写道:“阅读此文后,难以抑制地希望我们的学校也能采取类似的措施。”这篇译文在法国所产生的效果,与殷弘绪向法国同胞募集资金,以便在江西开办义学的初衷南辕北辙。

类似的事例在《中华帝国全志》中多有所见,究其原因,与编者和译者试图通过汉籍西译,向读者灌输他们认可的中国形象相关。他们在向法国人和欧洲人介绍中国的同时,借助译文回击论敌,努力让法国人相信,中国是一个值得他们付出一生传播基督教的国度,中国人是完全可能接受基督教而成为教徒的。

为《中华帝国全志》供稿的共有27人,他们在某些问题上并无一致的观点,因而往往各具特色,殷弘绪只是他们中间的一位,当然不能代表其余26位供稿者。吴蕙仪的新作将由北京大学出版社刊行,我们以热切的心情翘首以盼。

(许明龙,中国社会科学院世界历史研究所离休干部、研究员)