怀念先师尤中教授

2021-10-20

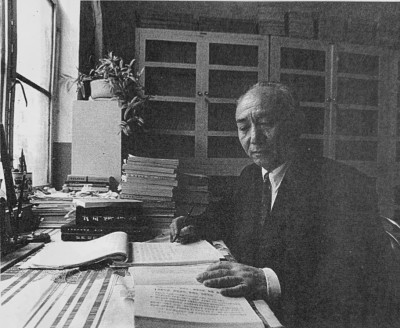

尤中先生工作照

尤中(1927-2021),云南宣威人,云南大学教授。曾任云南大学西南边疆民族历史研究所所长,《云南省志》副总纂,云南省第六届、第七届人大常委。毕生致力于云南地方史、民族史的研究与教学。著有《云南民族史》《中国西南边疆变迁史》《中华民族发展史》等十多部著作,其中6卷本《尤中文集》获教育部第六届高等学校科学研究优秀成果一等奖(2012)。

很快就要满百日了,尤中先生离开我们。这些日子以来,在追念师恩时,有一个问题不时萦绕在心中:什么是他留给学生们最有分量的精神遗产?

在我书房里有一处特别珍重的空间,用来摆放尤中先生一生所发表的各类著述,包括油印讲义和铅印刊本。如今经过这里,我一次比一次更真实地感到他未曾离去,而且还将不断地活在与后人的对话之中!

然而与其说是这些书,似乎还不如说是支撑着先生孜孜不倦地写出这些书的强大气场,一种只属于真正读书人的气场,才是他给予我们的最令人怦然心动的精神遗产。

早年的学校图书馆里,专业书籍远没有如现在这样陈列有序,更缺乏宽敞从容的阅读环境。他必须耐心地从被零散地摞叠在各图书室内的大堆文献中去翻拣有用书籍。他坐在随身自带的小凳子上,先把找出来的书大致检阅一番,然后用小扁担把需要细读的函装古籍及“洋装书”都挑回家,读完后再另选一批,照样挑回去。他后来回忆那段经历时说,重要的古籍、方志,一定要一遍一遍老老实实地看,直到看出其中香甜。

在云南大学历史系本科学习期间,先生偏爱的,其实是中国近代史领域,尤其是辛亥革命史。他的毕业论文选题也与此相关。但在毕业留系后,他被分配到民族史教研室,跟随方国瑜先生从事云南民族史的教学工作。从此他改换并且爱上了改换后的专业方向。

1950年代中叶,方国瑜先生将主讲“云南民族史”课程的任务交付先生,让他准备为1957级历史本科生开课。先生立即全身心投入找书、读书、写讲义的工作。在方先生指导下,他从研读《史记》《汉书》《后汉书》有关“西南夷”的记载起步,在详检《华阳国志》、历代“云南志”等史志同时,还学习了《家庭、私有制和国家的起源》《反杜林论》、梅伊曼《封建生产方式的运动》、布鲁克《印度支那半岛各国的民族成分和人口分布》等著作,进而梳理大纲,撰写出《云南民族史》油印本讲义。书中第二章《汉晋时期的“西南夷”》,被《历史研究》1957年第12期刊发。这极大地鼓舞了先生的学术热情,激励他进一步博览群籍,对书稿进行反复修订,终于在1994年由云南大学出版社正式出版发行。

除了读书,就是四处买书。这是他从年轻时就养成的一个习惯。那时周末只休息一天。每到星期日,他必定要出门逛书店、逛昆明大街小巷的旧书摊。买到喜欢的书,他会像小孩一样喜形于色。他说,买书如同积肥,读书如同施肥。人的智慧就像农作物,只有多浇水、勤施肥才能茁壮发育。他有三个子女,经济难免常显拮据,但对买书,他向来是慷慨的。

招收研究生以后,他也常常用自己的稿酬、课题经费为学生们买书。1990年代一个秋天,先生听说翠湖农展馆有书展,连忙让师母赶去购买一套“二十五史”缩印本,骑着自行车送到我的住处。厚沉沉的12本,足足一大纸箱。直到今天,每当面对书架上这一排开明版“二十五史”,我好像听见先生一遍又一遍地在对我说:“多浇水,勤施肥”;“老老实实,看出其中香甜来”。

在他指导的学生里,我属于生性愚钝,所以让先生费心最多者之一。本科毕业参加工作后,我撰写的第一篇习作,是先生手把手教出来的。这篇分析《土官底簿》的论文,被在广西召开的一次民族史讨论会征用。先生为我高兴不已,但又对我第一次独自出省,一路上须由火车转乘长途汽车,最后还要坐一段马车才能到达会议地点有些不放心。他反复叮嘱我,到达会议地点后一定要发一个写明“安抵”的电报给他。

读书著书之余,他还有一个特别的爱好,即种花观花。他的家满室花香,阳台上四季常绿。有客来访时,谈话经常从他养的花草开始。他总会兴致勃勃介绍室内每一盆花的种植方法和生长特性。受先生感染,我也曾在自家小阳台养了许多兰花,把师母送给我的米兰、茶花置于窗前。先生通过读书认识古今,通过养花体察自然。

最后一次去医院看望先生,约在半年前。他在病床上随口念出一联诗句说:“忘川此去无多路,隔世岂须赋招魂。”他特意提醒说,“忘川”之忘,就是“忘记”的“忘”。这两句分别是从李商隐“蓬山此去无多路”和苏轼“故人不用赋招魂”中化出来的。那时候我没有意识到,在他心中,对自己的后事,早已有了从简至最的安排。也因为他的这个遗愿,我们都没有机会送他到最后一程。

尤中先生是云南学术的一座巨峰。他一生的科研教学,真正体现出古人所谓“削稿几曾轻一字,说书不厌到千行”的境界。作为他的学生,尽管我们未尝一时敢忘师德,却无一事可报师恩。先生身后未留下一个类似于南传佛教的“部派”,固然与学生们的不努力、不争气有关,但也与他一贯身体力行的做人宗旨相符。他认为学术是一桩公器,而公器是不需要、也不应该靠“部派”的形式来维持的。他坚决主张,“师说”绝不可以变成阻碍学生去修正它、质疑它乃至推翻它的理由。

先生因为爱读书,于是也深信书里隐藏着与真相最接近的遥远过去,并且竭力想去揭示它。他的这种追求,今天的人们看来或许觉得很平常,但在几十年以前却可能在某些问题上与当日的流行见解相抵牾。在我的记忆里,他为人处事并不偏隘,可他对学术的顶真,也时而给他带来些许波折和烦恼。先生一概以花开花落的寻常事视之。他从不对学生谈论他的个人境遇。他对我们说了又说的,总是读书的事:他读过的书,和我们该读的书。

(作者:杨毅;封面图片引自“民族史”一点号)