求古今之变 成一家之言

——金宝祥先生的史学研究

2023-11-28

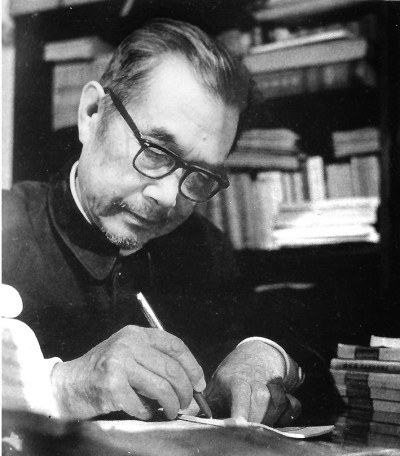

图片由作者提供

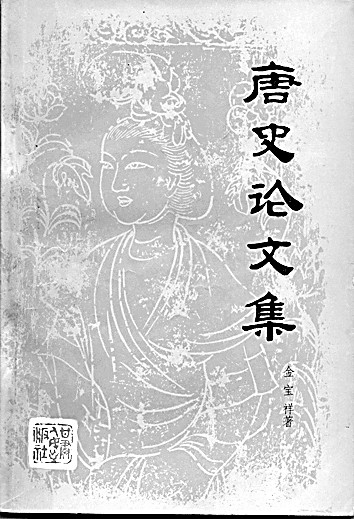

图片由作者提供

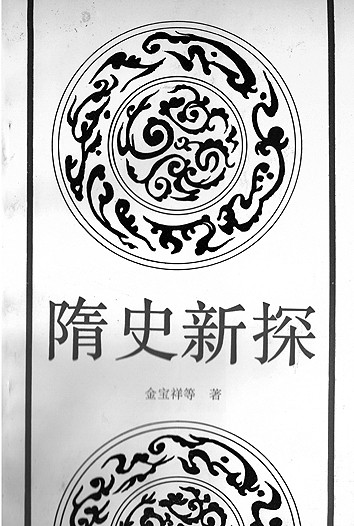

图片由作者提供

西北师院历史系1983届毕业合影(前排左12为金宝祥,第三排左1为本文作者)。图片由作者提供

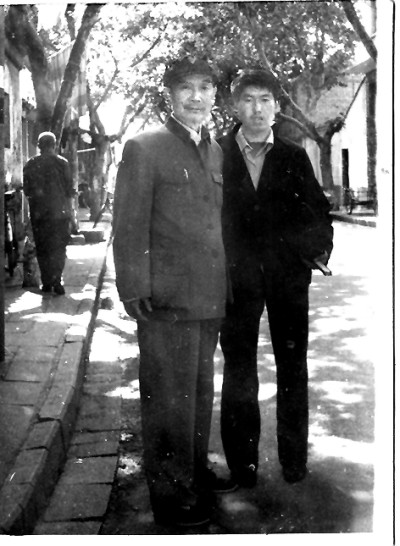

1986年,金宝祥与本文作者(右)在杭州。图片由作者提供

【述往】

学人小传

金宝祥(1914—2004),浙江萧山人。历史学家。1934年考入北京大学历史系,1938年毕业于西南联大历史系。毕业后曾在艺文研究会担任特约编译,在云南蒙自、昭通两地中学任教。1941年任四川大学讲师,1947年任浙江英士大学副教授。1950年调入西北师范学院(今西北师范大学),1951年被评为教授,曾任历史系主任。兼任《历史教学》编委、中国史学会理事、甘肃省历史学会会长等。著有《唐史论文集》等,主撰有《隋史新探》。

金宝祥先生一生治史,根基扎实,对中国古代史,尤其是隋唐史造诣精深,在唐史研究,特别是均田制、两税法的研究中提出许多独到见解,建立了自成一家之言的中国古代史理论体系。

金先生扎根陇原大地50多年,培养了大批史学人才。他为人正派、治学严谨、严于律己,堪称为人、治学、育桃李的楷模,被誉为“陇原不息的智慧之光”。

矢志不移,求索核心问题

金宝祥先生1914年2月出生于浙江省萧山县(今杭州市萧山区)临浦镇一个殷实的家庭,5岁失怙,在母亲的精心呵护下健康成长。童年时,家中延聘著名历史小说家蔡东藩先生为他启蒙,他对历史产生了浓厚兴趣,1934年考入北京大学历史系。

金宝祥先生在北京读书期间(1934—1937),曾听钱穆先生讲中国通史,“我初听钱宾四先生讲中国通史,特别是先秦两汉之部,总觉得他把中国古史的精神,似乎都讲出来了,听了有新颖之感。”1937年全面抗战爆发,北大被迫南迁,与清华、南开合组西南联合大学。文法学院的学生在云南蒙自上课,金先生曾听陈寅恪先生讲授魏晋南北朝史,他回忆说:“陈先生因眼病,闭目讲课,言语低沉,初听似觉平淡,慢慢已入佳境。我在大学四年,得益最深的,大概要算那几位确有自己创见的先生的讲课了。使我念念不忘的,是他们功力深厚,治学谨严,绝不人云亦云。”

1941年8月,金先生被聘为四川大学历史系讲师;1947年8月,任浙江英士大学历史系副教授;1950年7月,应西北师范学院(今西北师范大学)之聘来到兰州,任历史系副教授;1951年8月,由西北教育部评审为教授。2004年,金先生在兰州去世。

金先生治学非常严谨,不轻易发表论文,所以他的论文不多,甚至没有一本专著,但他的每一篇论文基本上都是经过长期打磨的精品,而且都是从宏观上探讨带有全局性的重要问题,如《唐代封建经济的发展及其矛盾》《论唐代的土地所有制》《论唐代的两税法》《北朝隋唐均田制研究》《安史乱后唐代封建经济的特色》《唐史探赜》《关于隋唐中央集权政权的形成和强化问题》等,都是贯穿整个唐代,乃至中古社会较长的时段,每篇论文都能扩展成为一本学术专著,或者说就是一本学术专著的浓缩。

这样高屋建瓴的论文,没有相当的理论素养、学术功底和洞察力是不可能完成的。他对每一个历史问题的探讨,都是一个长期艰苦劳动的过程。如金先生关于私家佃农人身依附关系由强化而减轻的论点,在1950年调入西北师范学院讲授隋唐五代史时就有了初步思考;在1954年撰写的《唐代封建经济的发展及其矛盾》中已经有了初步认识;1959年的《论唐代的土地所有制》提出,以生产者依附关系强化为特征的世族地主所有制向以生产者依附关系减轻为特征的庶族地主所有制的转化,是唐代历史的一个基本内容;1963年撰写的《关于隋唐中央集权政权的形成和强化问题》提出,自南北朝到隋末,连绵不绝的农民起义使得私家佃农依附关系开始减轻,是隋唐中央集权政权形成和强化的历史前提,私家佃农依附关系由强化而减轻的表现形式之一,就是世族地主所有制向庶族地主所有制的转化,正是由于这种转化,“建立在世族地主所有制之上的均田制也随之瓦解,瓦解的标志,是府兵制的毁废,部分的力役变为和雇”;1966年撰写初稿、1977年改写、1978年定稿的《北朝隋唐均田制研究》提出,由高门世族羁绊的隐户向国家编户转化的过程,反映了国家政权的强化,也就是均田制产生的过程,“均田制的实质,就是国家佃农人身依附关系的强化。开天之际,均田制的瓦解,也正是国家佃农经过长期斗争而终于摆脱繁重兵役和部分力役,从而标志其人身依附关系已由强化而减轻的一个必然结果”;1981年的《安史乱后唐代封建经济的特色》提出,当人身依附关系处于强化的时候,商品货币关系便显得冷落,当人身依附关系处于减轻的时候,商品货币关系便显得繁盛;1986年发表的《唐史探赜》进一步指出:“有唐一代,在中国封建社会里,却不能自成一完整的阶段,因为它是前一阶段的末尾和后一阶段的开端的凑合。确切地说,它是由私家佃农人身依附关系强化过渡到私家佃农人身依附关系减轻的一个阶段。”

1989年撰写的《隋史新探》序言和第一章“隋史总论”再次重申:“私家佃农人身依附关系的开始减轻,是北魏中叶到唐代中叶这一阶段的一个起点、核心,或者说最一般的关系。”“在这个关系的支配下,所有政治的、军事的、思想的、民族的等等关系,莫不以这个最一般的关系为基础。”他强调指出:“历史是纷纭错杂的,只有紧紧把握最一般的关系,既可以有规律可循地扩展,又可以集中到一点。”

通过三十多年不断思考和探索,金宝祥先生以唐代历史为中心,以私家佃农人身依附关系由强化到减轻这一历史命题为重点,对中古历史的发展演变提出了独特的见解。从长时段的探索中,金先生历史研究的特色体现在从个别到一般、从具体到抽象的思辨模式,正如金先生自己所说:“唐史探赜,就是要探索出作为前后两个不同阶段的各个最一般的关系,即具有时代特征的阶级关系,不论从太和九年到开天之际,从开天之际到两宋之际,都具有各自不同的最一般的关系,从众多的具体事物中去抽象出最一般的关系,从而显现出前后两个不同的阶段,每个阶段都以自己最一般的关系为起点、为核心,众多的历史现象都围绕它而旋转。”

从金先生对人身依附关系的探讨可知,他学术研究的特点是善于思辨,并一以贯之,认为“人身依附关系由强化而减轻”是封建土地所有制的特色,即由“世族地主所有制向庶族地主所有制的转化”。在此基础上,地租形态由劳役地租为主向货币地租为主转化,商品货币关系也就由冷落而繁荣。

金先生正是从各种偶然而孤立的历史现象中,探索出我国中古时期私家佃农人身依附关系的减轻这个最一般的关系。西北师范大学教授李清凌认为,“金先生抓住人身依附关系这个‘点’,认为它是中国封建社会的本质”“循此研究中国封建社会的历史,就抓住了它的规律性”。现任中国宋史研究会会长李华瑞认为,金宝祥先生对人身依附关系的解读,“既有时代政治环境之使然,更多的则是来自他对理论的信仰和对材料的精细梳爬,得出的结论是自己的一家之言,这种精神令人感佩,特别是对现今浮躁学风具有警示作用。”

研读经典,探寻历史规律

金先生为什么能提出这样独到的见解?主要原因是他对理论的重视。我与金先生接触后,就知道先生重视理论,他不仅熟读马克思的著作,如《资本论》,而且还注重黑格尔、列宁的著作,如黑格尔的《小逻辑》、列宁的《哲学笔记》等,金先生都是不断地阅读。他总结自己治史的门径时说:“必须把阅读马克思主义经典著作和阅读历史文献,看作是治史的两个重要原则,二者互为条件,互相影响。阅读经典著作,可以加深对历史文献的理解,阅读历史文献,可以加深对经典著作的理解,丝毫不能偏废。”

金先生对历史文献是反复阅读的,对马克思主义的经典著作同样也是反复学习的,当读不懂时,就反复思考和阅读。金先生说:“我不论读任何一本经典著作,总要从头至尾读完一遍,读完后,就放在一边,再去读近人和经典著作有关的哲学、经济学、欧洲历史的专著和论文,然后再回头去读第二遍、第三遍……便会愈读愈懂,愈读理解愈深!”金先生一直强调,在读经典著作的同时,要加紧读历史文献,“读经典著作的目的,是为了认识和把握历史发展的规律。因此只有把读经典著作和读历史文选结合起来,才有成效。”

金先生指出,当研究一个具体的历史问题时,“只要把重要的历史文献,反复研读,反复思考”,自然就能从表象到抽象,再从抽象的规定中,探索出事物最一般的关系。“只要探索出这个最一般的关系,问题的本质也真正找到了。所谓解决问题,就是要探索出反映问题本质的关系。”

虽然金先生对马克思主义理论非常熟悉,但他并没有将马克思主义理论作为公式或标签套用,论著中也没有大量引用经典作家的语录,而是将其融会贯通,自觉地以马克思主义的立场、观点和方法来分析和把握历史发展的进程和规律。金先生一直强调,人类能继承的仅仅是思想。我们现在是五千多年的历史,如果再过一千年、两千年,我们的历史如何书写?如果只是堆砌史事,那需要多大的篇幅?从马克思的《资本论》追溯到黑格尔的《小逻辑》《精神现象学》,金先生通过对经典作家著作的研读,提出历史的发展,就像陀螺一样是在螺旋式的旋转中不断上升的。“如果说,历史是由无数螺旋式的小圆圈组织而成的螺旋式的大圆圈,那我们现在第一个大圆圈尚未走完。先是公有制,接着公有制为私有制所否定,然后私有制又为更高阶段的公有制所否定。每个螺旋式的小圆圈都不断旋转,不断超越自身,不断更新。每个更新,对整个私有制时期来说,自然是私有制的更新,同时也标志着潜藏的公有制正在接近显现。等到一天为彻底否定私有制而创造的条件成熟了,潜藏的公有制也便在更高阶段上彻底显现。”通过对以唐史为中心的中古历史长时段的不断探索,金先生坚信,私有制“只是公有制的表现形式”,最终一定会消失。

“历史就像螺旋式的圆圈不断旋转,不断超越自身,不断更新”,金先生的观点,对我们今天的历史书写也具有一定启发。

安于西北,跻身名家之列

“经验、理性、科学”,是金宝祥先生进行科学探索的真实写照,也是他努力奋斗的目标。

金先生从1950年开始,一直在兰州的西北师范学院(甘肃师范大学、西北师范大学)历史系工作,由于不喜交际,再加上以前的经费有限,他很少外出,也没有在所谓的权威刊物上发表论文。他的论文基本上都发表在《西北师院学报》及其增刊《历史教学与研究》上。我能感觉到金先生的自信,他不需要靠在权威刊物发表论文来证明自己,也不需要靠别人的赞扬和肯定来证明自己。他对自己论文的质量或者说学术价值有着充分自信。

金先生早年关注汉魏南北朝民族史,在大学二年级即22岁时撰写了习作《汉末至南北朝南方蛮夷的迁徙》,在顾颉刚先生主编的《禹贡》(半月刊)5卷12期(1936年8月16日出版)发表。40多年后的1979年,武汉大学唐长孺先生的研究生王延武以两晋南北朝时的荆州蛮夷为研究对象撰写学期论文。王延武后来写道,自己向唐先生汇报学期论文,“引用了金宝祥先生的旧作,并说金先生判断有误。唐师听到此,勃然作色道:‘你怎么可以批评金先生?他写此文时,只有二十几岁,比你现在小。做点学问容易吗?我不喜欢自己写了几句话,就要批评别人!’说完话后,便仰头望着房顶,沉默不语了。似乎过了很久,先生才望向我,神色稍缓地说:‘听说金先生现在在兰州,有机会可以去请教。’”由此可知,唐长孺先生对金先生是比较了解的,对金先生的学问是充分肯定的。

1956年,金宝祥先生与雷海宗、翁独健、万九河、沈炼之几位先生一起被聘为《历史教学》编委。那时,国内的史学刊物非常少,只有《新史学通讯》(1957年改名为《史学月刊》)、《历史教学》和《历史研究》,各方面对刊物的编辑都很重视,《历史教学》的有些工作是教育部主要负责人研究决定的。“文革”开始后,《历史教学》被迫停刊。1979年1月,《历史教学》复刊,金先生继续任编委,直到去世。

20世纪五六十年代国内史学界研究的重点是“五朵金花”(古史分期问题、汉民族形成问题、农民战争问题、封建土地所有制形成问题、资本主义萌芽问题),土地制度是其中讨论的热点之一。早在1959年,金先生就发表了《论唐代的土地所有制》一文,开始了对均田制的探讨。由于该文内容深刻,见解独到,被收入三联书店1962年出版的《中国封建社会土地所有制形式问题讨论集》下编。1962年,金先生又发表了《关于中国封建社会土地私有制的形成问题》,继续探讨中古社会的土地制度。正是在长期思考、探讨的基础上,金先生于1966年撰写了研究均田制的专文《北朝隋唐均田制研究》,但“文革”期间未能发表。“文革”结束后,金先生又进行了修改,定稿后投寄《历史研究》。编辑部审阅后提出,将第一部分“问题的提出”(近万字)压缩到千字以内,金先生不同意压缩,就在《甘肃师大学报》1978年第3期发表了。十多年后的1992年,中国唐史学会年会在厦门举行,一位学者可能是当年的审稿专家,私下聊天时还说,金先生很固执,“写成文章投寄杂志,居然对编辑说‘一个字也不能改’”。

大概是1985年,《纪念顾颉刚学术论文集》(尹达等主编)编委会向金先生约稿。金先生撰写了《唐史探赜》,当论文提交编委会后,金先生偶然在《光明日报》看到了一篇短评,说到了学术界的抄袭现象,既有对他人论著的抄袭,也有对自己以前论著的抄袭。金先生想到,刚提交的《唐史探赜》一文中,有些史料以前用过,论点也是对以前文章的深化,怀疑自己的这篇文章不符合学术规范,遂写信给《纪念顾颉刚学术论文集》编委会,提出退稿。随后,金先生又对此文进行了认真细致的审读,认为没有问题,就投给《西北师院学报》。此文发表后被人大复印资料转载。后来我去北京出差,到国家文物局古文献研究室邓文宽先生家时,看到邓文宽桌子上放着那期人大复印资料,翻到金先生的文章处,上面用红笔画了很多。邓文宽说,金先生的这篇文章很好。

20世纪80年代初,为了提高中青年唐史教学、科研人员的业务水平,加强唐史专业队伍的梯队建设,中国唐史学会受教育部委托,于1984年在江苏举办了第一届唐史讲习班。由于这届讲习班效果不错,教育部和中国唐史学会便计划于1986年9月在甘肃举行第二届唐史讲习班。为此,教育部高教一司于1986年上半年向中国唐史学会和甘肃的一所大学发出了通知,决定第二届唐史讲习班由该校承办,金宝祥教授主持,同时决定金宝祥为讲习班授课,其他授课老师由教育部另外聘请。由于主持人和授课老师都没有该校教师,这所大学不愿意承办,这次拟在甘肃举办的唐史讲习班就不了了之了。

北京大学吴宗国先生在《我看隋唐史研究》中提出,“隋唐时期在中国历史发展上的地位问题,是一个关系隋唐历史的全局性问题”。关于这一重要问题的研究,“最具有学术意义的论著,有陈寅恪的《论韩愈》,金宝祥的《唐代封建经济的发展及其矛盾》,唐长孺的《门阀的形成及其衰落》,侯外庐的《中国思想通史》第4卷上册第1章第2节《中国封建社会的发展及其由前期向后期转变的特征》,胡如雷的《唐宋时期中国封建社会的巨大变革》,汪篯的《唐太宗·唐太宗所处的时代》(1962)、《关于农民的阶级斗争在封建社会中的历史作用问题》等。”

吴宗国先生同时指出,上列陈寅恪、金宝祥、侯外庐、胡如雷、汪篯先生的论文和著作,“长时段全方位论述了这个时代的变化”“代表了上个世纪五六十年代在这方面的最高成就,具有很高的学术水平和认识价值。我们现在研究隋唐在中国中古社会变迁中的地位,如果离开了这些具有经典性的著作,会大大降低我们的起点,要走很多弯路。”吴宗国先生的评价符合金宝祥先生治学的特点和其论著的学术价值。

提携后学,难忘恩师身影

1979年我考入甘肃师范大学(今西北师范大学)历史系时,金先生是系主任,系里的老师和77、78级的师兄师姐对金先生都很敬重。我入学时年龄小,人生阅历有限,对金先生完全是崇拜,也尽可能找来金先生的文章学习。那时的师生关系很单纯,我课余去金先生家请教,先生都会耐心解答,有时也会聊最近看到的书或文章。

大学二年级时,金先生在《甘肃师大学报》1981年第2期发表了《安史乱后唐代封建经济的特色》,我在阅报栏看到《光明日报》上所登广告目录后,即到编辑部购买阅读。编辑部主任王明汉老师还翻开目录问我要看哪篇文章,我就说要看金先生的文章。

金先生的《马克思主义究竟怎样看待历史科学的任务》(《西北师院学报》1983年第2期),对历史科学的任务提出了自己的观点,指出“历史科学的任务并非仅仅叫我们写几篇带有规律性的论文,更重要的是叫我们在揭示规律的同时,要遵循马克思的教导,结合历史实际,严格要求自己做到古今相通,主客观相统一,以消灭异化,发扬理性,追随自然科学,为争取共产主义的到来,去真正地解决几个切合实际的有关历史科学的重要问题。”当时正是大学毕业前夕,我读了金先生的这篇文章很受震动,就将其主要内容摘录后寄《光明日报》,并在1983年5月23日《光明日报》的《百家争鸣》栏目刊出,《史学情报》1983年第4期亦对此文摘要转载。

1983年,我大学毕业,留在了学校新成立的敦煌学研究所工作,学习的重点也是敦煌学,但还是经常到金先生家请教。1984年,金先生的《唐史论文集》重印后,他亲笔签名送我。1985年,我考上金先生的研究生,在职攻读硕士学位。入学后,金先生正准备承担《隋史新探》的编写任务,并已确定历史系的侯丕勋、李清凌老师参加。我入学后,金先生邀请我也参加。我的毕业论文《隋史的余波》,后来成为《隋史新探》的一章,我也因此更加系统地学习了金先生的论著。

金先生1986年发表的《唐史探赜》,更深入地论述了人身依附关系减轻的理论。我在学习此文的基础上,撰写了《略论高颎之死》的小文。文章写好后,我到先生家汇报,先生放下手上的工作马上看。看完后说不错,他一个字都没有改,说要推荐给《西北师院学报》发表,并与我同时下楼,把文章送到学报主编武世珍老师家。我在楼下等待,金先生从武主编家出来后对我说:武主编同意发表。当时金先生已经70多岁了,自己住在4楼,武主编住在家属院另一边的5楼。两栋楼都没有电梯,金先生上下楼的身影我现在还清晰记得。

《略论高颎之死》在《西北师院学报》1987年第3期刊出后,被人大复印资料《魏晋南北朝隋唐史》1987年第8期转载。后来听说,学界对这篇文章的评价还不错。

那时,金先生经常对我谈的是做人的问题,即首先是做人,其次才是做学问。如果做人不行,学问是不可能做好的,即使在学术上取得了一些成绩,也是不足挂齿的,不会为学界和社会所认可。金先生的这一教诲,我一直铭记在心。

(作者:刘进宝,系浙江大学历史学院教授)