来源:“CCNU历史文化学院”公众号,2023年9月13日

字号 :[大] [中][小]

打印

阿恩德·博尔坎佩尔:走向一种欧洲共享的记忆文化?有弹性的二战国族记忆

2023-09-22

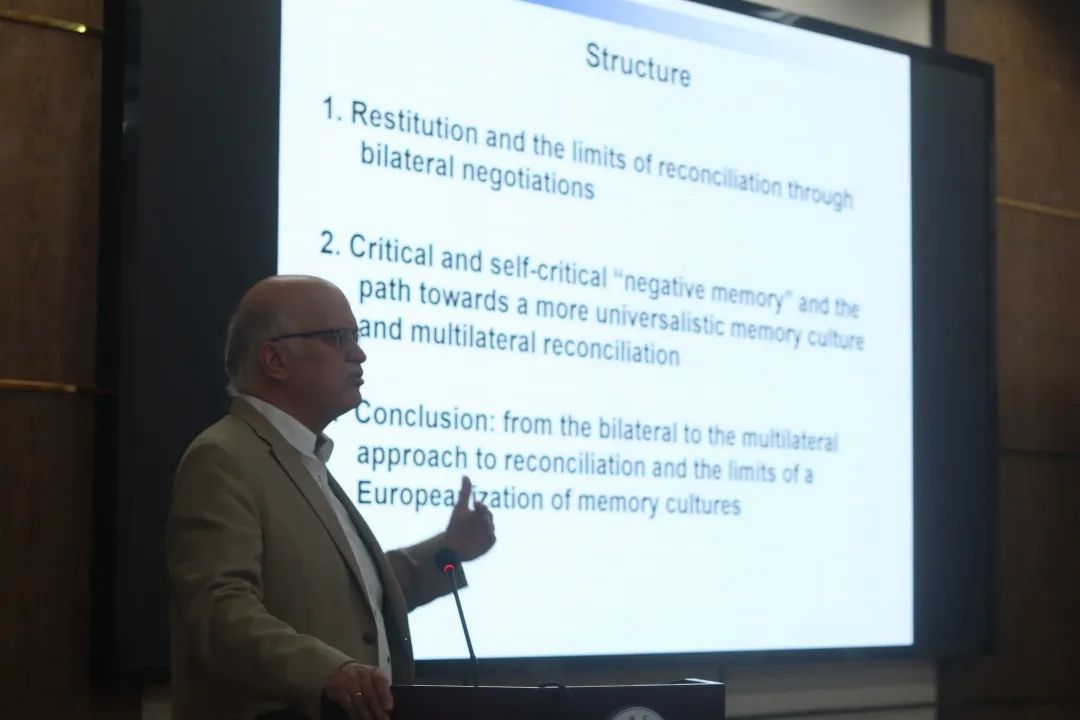

2023年9月5日上午10点,德国柏林自由大学梅尼克学院教授、柏林历史委员会理事阿恩德·博尔坎佩尔(Prof. Dr. Arnd Bauerkämper)受邀在华中师范大学历史文化学院“桂子山史学讲堂”作了题为《走向一种欧洲共享的记忆文化?有弹性的二战国族记忆》(Towards a European Memory Culture? The Resilience of National Memories of the Second World War)的学术讲座。本次讲座由华中师范大学历史文化学院邢来顺教授主持,在华中师范大学九号楼一楼学术报告厅举行。

会议伊始,博尔坎佩尔教授介绍了冷战背景对欧洲与德国战后和解的影响。一方面,在战犯处理的问题上,随着冷战的开始,联合国主导的跨国联合审判转向了德国分区审判和欧洲各国本土审判,教授认为这并不利于德国与欧洲的共同和解;另一方面,冷战的阵营化对德国的二战国族记忆与和解努力有着矛盾的影响,它不仅导致了东德拒绝接受纳粹统治带来的任何义务、西德不向东欧赔偿的情况,还引发了两个德意志国家与各自联盟伙伴之间的逐渐和解。

接下来,博尔坎佩尔教授以西德与欧洲关于战争赔偿的双边谈判为线索,分析了两者在20世纪60年代以前二战国族记忆的抵牾与有限的和解。在德意志联邦共和国建立后,作为纳粹帝国的继承国,它不得不接受各种赔偿义务,但因其仍具有强烈的自我保护的二战记忆,在赔偿问题上多是消极的。比如西德曾通过了一系列针对居住在第三帝国(1937年国界)的受害者的补偿立法,而这所体现的“领土原则”将大多数受害者排除在补偿之外,西德政府还一直拒绝被第三帝国占领的欧洲国家公民的要求。同时,由于各国的二战经历和记忆的不同,并未能就“纳粹罪行”、行政程序、赔付和“受害者”认定等问题达成一致,导致西德与欧洲各国只能进行双边谈判。最突出的例子便是对欧洲各国在二战期间的抵抗分子的赔偿,不仅各国的政府和公众对关于抵抗分子是否能被认定为“受害者”这一问题的看法不同,西德当局内部也对其持有不同的观点。于是,在1959—1964年期间,西德与英法等八国各自签订了双边条约。教授指出,正是德国与其邻国相互冲突的二战国族记忆和解释导致了他们之间矛盾重重,从而只能局限在双边谈判的框架下,而这一框架只推动了有限的和解。

接下来,博尔坎佩尔教授以西德与欧洲关于战争赔偿的双边谈判为线索,分析了两者在20世纪60年代以前二战国族记忆的抵牾与有限的和解。在德意志联邦共和国建立后,作为纳粹帝国的继承国,它不得不接受各种赔偿义务,但因其仍具有强烈的自我保护的二战记忆,在赔偿问题上多是消极的。比如西德曾通过了一系列针对居住在第三帝国(1937年国界)的受害者的补偿立法,而这所体现的“领土原则”将大多数受害者排除在补偿之外,西德政府还一直拒绝被第三帝国占领的欧洲国家公民的要求。同时,由于各国的二战经历和记忆的不同,并未能就“纳粹罪行”、行政程序、赔付和“受害者”认定等问题达成一致,导致西德与欧洲各国只能进行双边谈判。最突出的例子便是对欧洲各国在二战期间的抵抗分子的赔偿,不仅各国的政府和公众对关于抵抗分子是否能被认定为“受害者”这一问题的看法不同,西德当局内部也对其持有不同的观点。于是,在1959—1964年期间,西德与英法等八国各自签订了双边条约。教授指出,正是德国与其邻国相互冲突的二战国族记忆和解释导致了他们之间矛盾重重,从而只能局限在双边谈判的框架下,而这一框架只推动了有限的和解。

博尔坎佩尔教授接着阐释了20世纪60年代以后在德国产生的“负面记忆”及其争议。在20世纪60年代以后,从学生抗议运动到德意志联邦共和国总理威利·勃兰特的惊世之跪,再到1979年震惊许多西德人的电视剧《大屠杀》(Holocaust),这体现出西德人抛弃了自我保护性质的二战记忆,而且促使他们深刻认识到自己的罪责,迎来彻底的自我反思和自我批判。这种自我谴责促使西德进行了社会性的大规模反思与纪念:基层倡议开始研究城市或者社区的纳粹时期日常史以阐明“普通”德国人的罪责;80年代试图建设关于纳粹迫害者和镇压的展览“恐怖地图”(Topographie des Terrors)等等。教授特别指出,对这些反思和纪念的批评声音也是存在的,比如认为它们有可能将“屠杀”意义化,又或者将“对犹太人大屠杀”偷换为“屠杀”“暴政”,使其特定历史背景晦暗不明,从而导致模糊化和普遍化,最重要的是,即使在自我反思的纪念文化中,对历史的建构和解释也可能使当前的政治再次合法化。但是教授认为,德国人在接受罪责的基础上铭记了他们在第二次世界大战中遭受的苦难,近年来纳粹罪行和战犯的批判和反思已经牢固地融入了德国的纪念景观,故在当今德国全面的“纪念倒退”的证据很少。

博尔坎佩尔教授表示,更重要的是,这种反思和纪念的“负面记忆”还从德国外溢到欧洲各国,正是“负面记忆”的欧洲化和冷战的落幕一道推动了共同的和解。在80年代和90年代,法国、挪威、意大利、奥地利等国开始承认他们国家的一些国民同情甚至协助了纳粹在这些国家的镇压和毁灭政策,比如帮助过纳粹迫害犹太人。这种共同的自我批判推动了一种共同的和解,这之中最有代表性的例子莫过于战争受害者的子女不仅会见了了他们的德国父亲(二战士兵)和德国亲属,而且获得了德国双重国籍,这些受害者还建立了跨国组织。但是,教授强调,“负面记忆”在传播过程中仍然地面临着上文提到的批评。更进一步,冷战的结束推动了欧洲的全面和解,即使在波兰这种几乎完全是受害者的国家,大屠杀也已成为和解的普遍参照点;2000年,欧洲政治家们公开谴责种族灭绝的承诺已非正式地写入欧盟法律。

博尔坎佩尔教授表示,更重要的是,这种反思和纪念的“负面记忆”还从德国外溢到欧洲各国,正是“负面记忆”的欧洲化和冷战的落幕一道推动了共同的和解。在80年代和90年代,法国、挪威、意大利、奥地利等国开始承认他们国家的一些国民同情甚至协助了纳粹在这些国家的镇压和毁灭政策,比如帮助过纳粹迫害犹太人。这种共同的自我批判推动了一种共同的和解,这之中最有代表性的例子莫过于战争受害者的子女不仅会见了了他们的德国父亲(二战士兵)和德国亲属,而且获得了德国双重国籍,这些受害者还建立了跨国组织。但是,教授强调,“负面记忆”在传播过程中仍然地面临着上文提到的批评。更进一步,冷战的结束推动了欧洲的全面和解,即使在波兰这种几乎完全是受害者的国家,大屠杀也已成为和解的普遍参照点;2000年,欧洲政治家们公开谴责种族灭绝的承诺已非正式地写入欧盟法律。

最后,博尔坎佩尔教授回顾了整场讲座,他总结道,在冷战结束之前,欧洲分化的两个阵营阻止了欧洲二战国族记忆的和解,但从德国产生的“负面记忆”及其纪念努力最终拉近了欧洲人的距离,而成为一种跨国性的自我反思、批判文化,并最终在冷战的落幕中促成了全面和共同的和解。但是,教授同时也指出,“负面记忆”及其“欧洲化”(Europeanization)不仅有普遍化、混合化和意义化的内在陷阱,而且很大程度上受到了国内外政治权力及各种角力的影响。教授还提醒道,欧洲和解的例子并不能简单照搬到东亚。

讲座结束后,邢来顺教授简单总结了讲座内容,并引导大家提问。同学们就欧洲的共同记忆与民族国家记忆的对抗、英美在欧洲共同记忆形成中的作用等问题提出了自己的疑惑,博尔坎佩尔教授准确、严谨而又耐心地回答了提问。此次讲座为同学们阐释了二战后德国与欧洲关于二战的国族记忆的流变、传播及其纠葛和影响,让同学们获益良多。至此,桂子山史学讲堂·史学前沿系列讲座2023年第23讲圆满结束。

讲座结束后,邢来顺教授简单总结了讲座内容,并引导大家提问。同学们就欧洲的共同记忆与民族国家记忆的对抗、英美在欧洲共同记忆形成中的作用等问题提出了自己的疑惑,博尔坎佩尔教授准确、严谨而又耐心地回答了提问。此次讲座为同学们阐释了二战后德国与欧洲关于二战的国族记忆的流变、传播及其纠葛和影响,让同学们获益良多。至此,桂子山史学讲堂·史学前沿系列讲座2023年第23讲圆满结束。

(撰稿:李林涛;初审:岳伟;编校:余弘扬;审读:魏文享)