汤晓燕:十九世纪巴黎社交生活的演变

2023-06-28

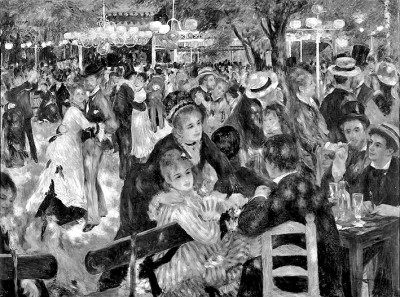

雷诺阿的《红磨坊舞会》,展现了十九世纪巴黎露天咖啡馆舞会的欢快氛围。 资料图片

不少历史学家,如莫里斯•阿居隆、阿德里奈•杜马尔等人都注意到19世纪法国社会呈现出新的社交生活面貌,曾经在18世纪以特殊社交形式出现的沙龙,已难以延续往日的辉煌。探究引发这一转变的社会文化机制,有助于我们认识和理解19世纪法国社会结构的深层次变化。

1789年法国大革命的爆发,使得大批贵族流亡海外,巴黎沙龙活动一度中断。革命之后,沙龙又出现了短暂的复兴。随着沙龙主人政治文化影响力的日渐缩小以及沙龙活动的参与者如知识分子的退出,沙龙的衰败之势已无可挽留,取而代之的是更为多样的社交形式和休闲娱乐活动。

19世纪上半叶,巴黎兴起一种全新的社交形式——俱乐部。最早的俱乐部是从英国借鉴而来,它与沙龙的最大不同在于成员之间相互平等,并不具备旧制度下大贵族充当其门客保护者的主宾之分。受法律限制,俱乐部成员人数往往不超过20人,其中比较著名的有1828年创建的“联合俱乐部”、1830年成立的“商业俱乐部”。这些俱乐部会定期设置主题,参与者拥有相同的兴趣爱好,有比较规范的会员章程。成员招募也往往采用推荐制。

巴黎早期的俱乐部精英色彩浓厚、门槛高,有研究者视之为沙龙社交的变体,而不是阿居隆所说的新的自由平等的社交团体。笔者认为,早期俱乐部内部成员之间的社会地位非常接近,而且也不由某位特定人士提供场所餐饮,而是使用会员缴纳的会费进行活动,所以这些俱乐部与沙龙之间存在着本质上的差异,这是新的社会文化规范构建的社交形式。更重要的是,许多俱乐部并不限制会员的出身,与“联合俱乐部”几乎同一时期的“铁路俱乐部”,其成员来源多样化。随着巴黎日渐成为全法国的经济中心,这类俱乐部的数量在整个19世纪持续增加,登记在册的重要俱乐部从1860年的21家增加到1885年的73家。而且俱乐部成员的身份也越来越多地从贵族变为商界人士、银行家、律师、知识分子。

19世纪40年代以后,中产阶层群体日益壮大,他们在人数与消费能力方面逐渐占据主流。正如法国学者维瑞加指出的,随着城市规划以及商业和服务业的发展,像巴黎这样的大城市出现了小工厂主、自由职业、公务员和部分收入较高的产业工人,国民收入在第二帝国时期增速明显,从1845年的人均收入443法郎上升到1865年的602法郎,巴黎普通职员的平均工资在3300法郎左右。随着收入与受教育程度的提升,中产阶层越来越愿意把时间与金钱花费在悠闲娱乐生活之上,为自己打造更舒适精致的生活。

根据法国历史学家保罗•热尔博的研究,在18世纪30年代,巴黎有400个公共舞会,到了1866年则有1000多个。1870年前后,整个巴黎有2万多家咖啡馆。很多咖啡馆装饰得精致优雅,人们喜欢在咖啡馆里阅读报纸,讨论时事;某些咖啡馆的二楼还会用来举办一些俱乐部的活动。更有一些咖啡馆因其所在场地宽阔、风景优美,慢慢发展成为公共舞会,人们只需支付价格低廉的入场费即可。从19世纪60年代开始,巴黎出现每周举行一次的音乐会。随着音乐艺术在大众中的推广,到了1869年,巴黎已有130名钢琴教师、45名调音师。1878年,巴黎大约有200多个音乐团体。更有数不清的体育协会,志趣相投的人们一起从事着划船、游泳、网球等体育运动。19世纪末法国开始出现骑自行车旅游度假的风潮,1891年成立的骑行俱乐部拥有超过一千名申请者,1893年从巴黎出发的骑行活动参与者总数达到5000多人。随着交通工具的发展,人们活动范围日渐扩大,旅游业慢慢成为中产阶层可以企及的新活动,从此开启了法国人对度假的痴迷。

此外,还有各类专业俱乐部或协会,如书商协会、农业协会、马术俱乐部等。巴黎著名的首饰商人阿尔弗斯•富凯在1860年创立了首饰制造商协会,第一个记者俱乐部也在19世纪70年代出现。这些协会覆盖各行各业,不仅在巴黎,也遍及全法各大城市。人们在这些俱乐部活动中既讨论业内行情,也一起度过悠闲娱乐的时间。除了上述专业俱乐部或者团体以外,当时的法国还有许多纯粹供人们消磨时光的娱乐场所剧院如雨后春笋般出现,在巴黎大大小小的剧场里常年挤满了热爱观看戏剧演出的巴黎人。

文学热贯穿整个19世纪,到世纪末,巴黎已经有500多个阅读室,来自社会各个阶层的阅读爱好者会定期前往这些阅读室读书。还有许多林林总总冠以“文学”之名的团体,其活动内容并不仅限于诗歌、小说或者散文,而是囊括了各学科门类,譬如天文学、语言学等,当时在巴黎参加各种学术社团的人超过3万。除此之外,这一时期报刊媒体开始兴起,扩大了信息传播的范围。如当时的《时尚导报》在19世纪60年代的订阅者就有20万;著名的《费加罗报》早在复辟时期便已创立,到了1854年,巴尔扎克、大仲马、小仲马等知名作家都在这份报纸上开设专栏,吸引了大量读者。报刊媒体的大规模发展,创造了大量读者,这意味着全法国存在一大批拥有相似阅读兴趣或者思想观念的读者群。这些人,不再封闭于各自的小圈子里,也不再受地理位置的局限,而是与同时代人在同一时间分享同一个信息。更重要的是,新的主流阶层已经开始用他们的生活方式与生活态度取代了此前贵族社会的生活与行为方式。

19世纪中期以后更多类型的社会团体的出现,既意味着原先掌握在一小部分群体中的知识与信息呈现弥散化的趋势,也清晰地说明主流的社交形式发生了根本性的转变,即从小型的、私人聚会性质的沙龙转向了更能体现一个全新社会的交往方式——具有分散性、公共性与专业性,这是一个与旧贵族社会截然不同的新的统治阶层所具有的特征的直观反映。

如果说代表18世纪沙龙世界的经典绘画作品是画家勒穆尼耶所绘的《乔夫兰夫人家中的阅读》,那么著名印象派画家雷诺阿的《红磨坊的舞会》则充分展现了19世纪巴黎露天咖啡馆舞会的欢快氛围。在前一幅作品中,衣着华丽、戴着假发的优雅人士围坐一圈,聆听画面中央的狄德罗朗读着伏尔泰的《赵氏孤儿》,这是一个封闭的、狭小的室内空间。而在后一幅作品中,在蒙马特的露天舞会上,穿着普通的年轻男女挤挤挨挨,阳光透过树叶在跳舞的人群中投下斑驳的影子。这意味着当沙龙逐渐在19世纪的法国文化舞台上失去重要性的时候,一种全新的、更开放更大众同时也更贴近自然的生活方式已然来到人们身边。从沙龙到露天舞会,悠闲生活方式转变的背后,是法国社会已经完成了从旧制度向现代社会的真正更迭。

(作者:汤晓燕,系浙江大学历史学院副教授)