金海:英属大西洋与西属大西洋的奴隶制比较研究

2023-09-16

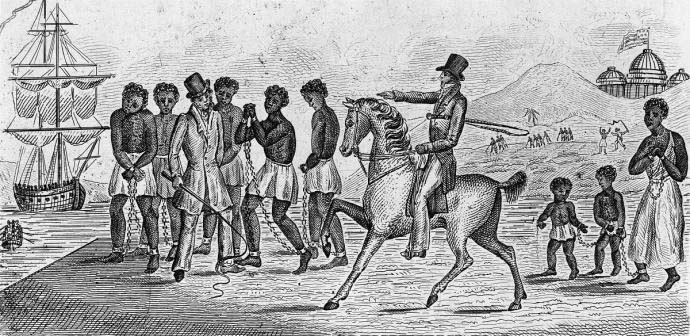

奴隶贸易(图源:《世界简史:人类文明的演进历程》)

地理大发现之后,欧洲各国在其大西洋殖民地所建立的奴隶制成为近代资本主义发展过程中不可或缺的一个环节。对殖民地奴隶制的研究成为世界近代史和资本主义发展史中的重要内容,长期受到学者关注。在我国,对于奴隶制的研究不断深入,尤其是进入21世纪后,在研究视角、研究方法和研究内容上都有所突破。然而,我国学者对于奴隶制的研究始终以英属殖民地区为重点,尤其是集中在美国,往往忽视对于大西洋其他地区奴隶制的研究,更谈不上以跨国、跨地区的视野将英属大西洋地区的奴隶制与其他欧洲国家的大西洋殖民地进行比较研究。在国外,这恰恰是奴隶制研究的一个重要发展方向。西班牙在大西洋的殖民帝国作为历史最为悠久、领土最为广阔且殖民模式与英属殖民帝国完全不同的地区,二者之间的比较研究自然成为学者们关注的热点。虽然这种比较研究更多的是全景式的,奴隶制仅仅构成其中的一个内容,甚至不能说是主要内容,但是它已经受到学者们越来越多的关注。本文就是希望采用比较研究的方法,对英属大西洋地区和西属大西洋地区奴隶制在起源与发展、种族关系、奴隶境遇以及奴隶制最终消亡过程的异同做一个初步探讨。

一、英属大西洋与西属大西洋奴隶制的起源与发展

奴隶制作为一种制度,在欧洲随着罗马帝国的灭亡一度陷入沉寂。中世纪末期,“基督徒不能奴役基督徒”已经成为西欧各国公认的原则。在西班牙,尽管存在大量的奴隶,但他们主要是基督教圣战中俘虏的异教徒。西班牙加泰罗尼亚地区的农民则在15世纪就开始组织起来要求结束奴役的“恶劣习俗”,并且迫使地主们接受了基督教农民并非奴隶的观念。同样,在英国也存在类似的观点。西摩-德雷舍(Seymour Drescher)断言:“中世纪晚期英国的仆人和他或她的雇主之间的关系是以契约为核心的。”但是,这种观点仅仅限于同为基督徒的本地居民之间,当他们与信仰不同的异族人接触时,通过战争将异族人俘虏变成奴隶就是合法的举动。西班牙人对信仰伊斯兰教的摩尔人以及十字军期间的英国人对阿拉伯人都表现出这种态度。西班牙与异教文化接触的时间与深度、广度都要远远超过英国(它曾是阿拉伯帝国的一部分),因此与英国相比,15世纪的西班牙不仅明显存在奴隶制,而且也有正式实行的奴隶制法律。但此时西班牙的奴隶主要为国家所有,从事建造和划桨等苦役,并不构成经济生活的主要内容。

随着大航海时代的开始,欧洲人开始接触到非洲奴隶制中一个重要特征,即奴隶是重要的、可供买卖的财产形式。最早接受这个特征的是葡萄牙人,他们成为欧洲参与非洲奴隶贸易的先驱。很快,与葡萄牙毗邻的西班牙也参与进来。西班牙和葡萄牙不仅买卖黑人奴隶,而且还在它们控制的大西洋东部岛屿——马德拉、圣多美和加纳利群岛上,使用黑奴在甘蔗种植园生产,这样就使奴隶制具有了经济生活的内容。这种使用奴隶生产的模式则被西班牙人搬到了他们征服的美洲地区。但是,由于西班牙人在美洲的殖民地有着得天独厚的条件——那里是美洲仅有的印第安人处于农业社会状态之下且人口相对密集的地区,因此在早期他们可以从印第安人中间获得充足的劳动力供应,印第安人成为奴隶的主体,只有少数黑人作为贴身仆人跟随西班牙殖民者来到美洲。

有两件事情推动了西属美洲殖民地从使用印第安奴隶向使用黑人奴隶的转变。第一是欧洲殖民者带来的疾病在印第安人中造成的瘟疫大流行。16世纪40年代和60年代发生的两次大瘟疫使印第安人大量死亡。据统计,1519—1600年西属美洲的印第安人口减少了75%以上。人口的锐减使西班牙殖民者越来越难以从印第安人中获得足够的劳动力。第二是西班牙王室为了加强对美洲殖民地的统治,很快就采取措施削弱在美洲的大地主的权力。1542年,查理五世(Charles V)颁布了《印度群岛的新法律》(The New Laws of the Indies),规定:“从今以后,总督、统治者、地方法官、新土地的发现者或其他人都不得根据法律或通过让渡所有权、出售、或其他任何方式或手段将印第安人置于托管之下”,从而确定了印第安人作为“自由的王室臣仆”的地位。在这双重打击下,西班牙殖民者不得不转而寻求新的劳动力来源弥补印第安劳工减少造成的缺口,推动了黑奴制在西属美洲的出现。

实际上,早在16世纪初,西班牙就已经小规模地将黑奴运入美洲。1510年,西班牙国王费迪南(Ferdinand)就曾授权将50名黑奴运到伊斯帕尼奥拉岛上的金矿工作。1550年以前,运往西属西印度群岛的黑人数字为1.5万人,此后由于印第安人口的锐减和西班牙王室对大授地制的限制,导致输入西属美洲殖民地的黑人人数迅速增长。1550—1595年间,输入西属美洲的黑人为3.63万人。1595—1600年间,更是增加到8.05万人,使整个16世纪进入西属美洲的黑人总数达到16万人。17世纪,在像利马、墨西哥城、基多、卡塔赫纳那样的大城市中,黑人已经构成了人口总数的15%—20%。1640年,在西属美洲的两个主要总督辖区——新西班牙和秘鲁,黑人数量分别达到15万和30万人。这些黑人大多是在甘蔗种植园或矿山中工作的奴隶。这说明到17世纪,黑奴制已经成为西属美洲经济生活中一个不可或缺的组成部分。

在英属大西洋地区,由于没有密集的印第安人口,使得以印第安人为主要劳动力来源的想法从一开始就不能实现。在建立之初,英属美洲殖民地主要是以另一种强制劳动力——契约奴——来满足其劳动力需求的。1650—1699年,共有75680名移民来到弗吉尼亚,其中四分之三都是契约奴。但是英属美洲大陆殖民地始终仅限于阿巴拉契亚山脉以东的狭长沿海地带,与西属美洲相比面积狭窄,英属西印度群岛可耕地更少,不可能无限制满足契约奴在契约期满后获得土地的需求。所以,英国很快就转向将囚犯、流浪汉、无家可归者以强制手段送往英属美洲作为契约奴。1664年,英国的海外殖民地理事会(Council of Foreign Plantation)向议会提出报告,建议向英属美洲出售“乡村中的穷人和懒汉”、“所有强壮的乞丐……以及其他屡教不改的流氓和游手好闲者”,并且将“所有的重罪犯和应判死刑的囚徒”判处在英属美洲殖民地服五年、七年或更久的苦役。这就是所谓的强制契约奴。很快他们就取代了以前自愿签订合同的契约奴成为英属大西洋地区,尤其是英属西印度群岛的主要劳动力。巴巴多斯作为17世纪中期英属大西洋地区种植园经济的代表,就由于大量地接受这种强制契约奴而被时人讽刺地称为“全英国抛弃其强盗、无赖和罪犯……的垃圾堆”。

然而,契约奴的契约期始终是有限的。这就使英国的公司、业主和殖民者们不得不时常面对如何获取新劳动力的问题。在这方面,可以终身奴役的黑奴显然比契约奴更有吸引力。据记载,英属大西洋的第一个黑奴于1616年出现在百慕大。此后不久,弗吉尼亚也开始输入黑奴。1619年,约翰-罗尔夫(John Rolfe)汇报说,他从一艘荷兰战舰上购买了20个黑人。此时,英国社会的主流人口观点也在逐步发生变化。17世纪初,英国社会的主流观点认为穷人和无业游民是社会的包袱,将他们作为契约奴运往殖民地有利于英国社会的稳定。但是在英国资产阶级革命之后,由于战争、瘟疫和向美洲移民造成英国国内人口锐减,1656—1671年间英国总人口大约减少了40万人。在此背景下,英国的重商主义经济学家们开始强调人口是潜在的劳动力和财富来源,而把殖民地视为与母国争夺劳动力的潜在对手。1670年,英国的经济理论家罗杰-库克警告说:“我们人民的利益……要求我们减少向殖民地的移民定居,并且限制在爱尔兰的重新移民。”这种种因素使得17世纪中期之后英属大西洋地区输入的契约奴和强制劳工数量逐步减少,价格也越来越贵,从而推动了当地的主要劳动力从契约奴向黑奴转变。

最早做出这个转变的是巴巴多斯。1643年,当地只有不到3000名黑人奴隶,但是到1646年,就有近2.5万名黑人奴隶被输入该岛。1660年,岛上的黑奴人数已经超过了白人的数量。1680年的人口普查表明,白人契约奴和强制劳工的数量已经减少到2314人,在近9万英亩可耕地上工作的主要是38782名奴隶。175个最大的种植园主每人拥有的奴隶人数都在60个以上。狭小的巴巴多斯不能满足种植园主对财富的渴望,于是他们前往其它英国殖民地寻求更多的土地和财富。这样,黑奴制也随着他们的迁移而传播到牙买加、背风群岛、切萨皮克湾地区和卡罗来纳。牙买加的黑奴人数从1660年的500人增加到1720年的8万人,背风群岛的黑奴人数从1660年的2000人增加到1720年的4.17万人。根据最新的统计,1700—1775年间进入英属北美大陆殖民地的黑人数量为27.84万人,占同期移民总数的47.5%。这些黑人绝大多数都是以奴隶身份来到这里的。因此从17世纪末开始,黑奴制已经在英属大西洋地区牢固地确立起来。

从上述比较中我们可以看出,在奴隶制的起源和发展过程中,商人和种植园主阶层在英属和西属大西洋地区都发挥了重要的作用。但是相形之下,西班牙王室在这个过程中施加了更大的影响,而英国王室的作用相对较弱。这和当时英国正处于资产阶级革命时期,王室力量受到巨大削弱有关。另外,两国殖民地不同的人口和自然条件也使它们的奴隶制采取了各自不同的发展途径。这样,母国和殖民地之间的交互影响从一开始就在奴隶制身上体现得十分明显。

二、英属大西洋和西属大西洋奴隶制的种族关系

近代奴隶制从一开始就具有浓厚的对异教徒和异民族歧视的色彩,这在英国和西班牙都是如此。自从8世纪白衣大食征服伊比利亚半岛以来,西班牙就一直处于和伊斯兰教徒的战争之中。对摩尔人的怀疑和不信任根深蒂固,二者之间的通婚是受到严格禁止的行为。英国和异教徒与异民族的接触较少,但在歧视程度上丝毫不逊于西班牙人。这种态度最初集中体现在爱尔兰人身上。比如为了防止英国人被爱尔兰人引诱“堕落”,1366年的基尔肯尼法案(Statutes of Kilkenny)禁止英国人与爱尔兰人通婚或同居。尽管它们在和异民族打交道时都表现出深深的歧视和排斥,但是二者还是存在着某些细微的差别。当伊斯兰教徒入侵伊比利亚半岛时,阿拉伯文化在许多方面比西班牙文化更加先进。不管如何排斥,西班牙人始终不能忽视和抹杀阿拉伯文化的存在,也不能完全断绝与它的交流。而英国人在爱尔兰遇到的则是一种相对落后的文化,这加强了他们的优越感,并且可以使他们尽力减少与当地文化的接触,通过隔离以防止自己的“堕落”。相对来说,在处理和异民族的关系时,西班牙人表现得比英国人更加宽容。

当他们首次来到美洲时,这种差别也影响了他们对于美洲土著居民的态度。哥伦布这样描写他在加勒比海遇到的第一批印第安人:“他们都是身材很好,非常英俊的人。他们的头发并不卷曲而是像马鬃一样长长地飘拂着。他们都有宽阔的前额和双手……他们的眼睛又大又漂亮。”相比之下,英国殖民者对印第安人的描述则强调他们的落后。1641年从马萨诸塞回到英国的休-皮特(Hugh Peter)声称:“野蛮的印第安人和爱尔兰人并无太大区别。”因此,西班牙人并不反对与他们征服的印第安土著通婚。1503年,西班牙国王费迪南和王后伊莎贝拉(Isabella)在给伊斯帕尼奥拉岛总督的指令中,命令他“尝试让一些基督徒男子娶印第安女子,并让基督徒女子嫁给印第安男子,这样他们就能彼此交流和教育。印第安人可以接受我们神圣天主教信仰的教导,并学会如何在他们的土地上工作和管理他们的财产,从而变成理性的男女。”1514年,西班牙王室正式批准种族间通婚。由此则导致白人和印第安人混血的孩子大量出生,对这些混血儿西班牙人也并不排斥。1531年,查理五世命令墨西哥总督将“所有印第安女子所生……并且和印第安人居住在一起的西班牙孩子”集中起来,并给予他们西班牙的教育。那些婚生的混血儿被自然地认为是克里奥尔人(即美洲土生的白人)。西班牙人和印第安人之间的这种融合为西班牙王室将印第安人定义为“王室的臣仆”并力图削弱大授地制对他们的奴役提供了条件。

相比之下,英属大西洋地区的种族界限则要严格得多。就像在爱尔兰一样,来到美洲的英国殖民者时刻担心他们会被印第安人引诱“堕落”。威廉-西蒙兹(William Symonds)在1609年一篇祈祷文中,警告说:“亚伯拉罕的子孙们必须保守住这片土地,他们不能与未行割礼的异教徒通婚……违反这一规定就毁掉了这次航行获得成功的所有希望。”弗吉尼亚殖民者生活在用栅栏围起的“派尔”(pale)之内,尽量不和印第安人接触。在清教徒占主导地位的新英格兰殖民地,这种种族隔绝更为明显。1676年以前,新英格兰没有出现过英国移民与印第安女性之间的通婚事件。1691年,弗吉尼亚也通过了法案,明文禁止英国移民和印第安人通婚。当然,诸如同居和强奸之类的性关系还是存在的,但是由此产下的混血儿为数甚少而且很快就在历史记录中消失了。这样,至少在殖民时代早期,英属大西洋地区并没有出现一个像西属大西洋地区那样明显的混血儿阶层。

随着黑奴制在西属大西洋和英属大西洋的建立,西班牙人和英国人对异族的歧视中又增加了肤色歧视的内容。不论是在天主教还是在新教中,都出现了黑皮肤就是上帝诅咒的标志的说法。西班牙耶稣会士阿朗索-德桑瓦多尔(Alonso de Sandoval)声称:“埃塞俄比亚人的黑皮肤不仅来自诺亚对他的儿子含的诅咒,而且也是上帝赋予他们的天生的和内在的特征。在这种极热的气候下,孩子们遗传了这种肤色,作为他们遗传自那个胆大妄为地讥笑其父亲而受到惩罚的祖先的标记。因此,埃塞俄比亚人是含的后代,含是世界上第一个仆人和奴隶,他所受到的惩罚令他的儿子和后代们的皮肤变黑。”这种观点在新教的英国也同样甚为流行。1615年,传教士托马斯-库珀(Thomas Copper)在对弗吉尼亚移民的演讲中将非洲的黑人称为“被诅咒的含族(即诺亚之子含的后裔)”。直到18世纪,它还成为英属大西洋地区的种植园奴隶主们在日益高涨的废奴主张面前为奴隶制辩护的主要论据之一。这种观点无疑使奴役黑人的行为具有宗教上的正当性和必然性。

即使如此,西属大西洋地区和英属大西洋地区对黑奴的态度仍然存在差异。在西属大西洋地区,天主教会并不排斥甚至积极主张让黑奴皈依基督教。在宣扬黑奴应该服从其主人的时候,天主教的传教士们更多强调的是他应该顺从上帝的旨意,而不是强调他的劣等种族地位。“你不是作为奴隶而是作为孩子服从的。你不是作为奴隶而是作为自由人工作,因为上帝会因你的工作付给你报酬。”同样,在西属大西洋地区,西班牙人与黑人通婚的现象也和他们与印第安人通婚的现象一样普遍。虽然西班牙人和克里奥尔人力图以肤色为基础建立起严格的社会等级,但是一个庞大的混血儿阶层却使他们的企图濒于破产。西班牙人与印第安人通婚生下的麦斯蒂索人、西班牙人与黑人通婚生下的穆拉托人,印第安人与黑人通婚生下的桑博人,构成了这个混血儿阶层的主要成员。18世纪艺术家们所创作的“混血人画”有100多套,充分反应了西属大西洋地区种族情况之复杂。在这种情况下,种族障碍往往很容易突破。在新西班牙,一个混血儿只要在此后三代中与上一等级的种族通婚,就可以被视为纯种的西班牙人。17世纪末以后,由于王室金库的匮乏,甚至规定只要出钱购买身份证书就可以将一个穆拉托人变成白人。而这种做法在英属大西洋地区是不可想象的。

在英属大西洋地区,种族界限要坚固得多。白人和黑人之间不用说通婚,就连性行为也是被严格禁止的。1630年,弗吉尼亚地方法院下令对一名白人男子当众鞭笞,其罪名是“他和一个黑人一起睡,玷污了自己的身体,让上帝和基督教蒙羞”。天主教会在对待黑人时表现的那种宗教宽容在英属大西洋地区荡然无存。1680年,当贸易委员会向巴巴多斯的总督询问关于黑人皈依基督教的问题时,得到的回答是:“他们的奴隶皈依基督教不仅会使他们的财产受到损害,而且也会危及这个岛屿的安全……黑奴皈依基督教通常会比其他人皈依基督教引起更多的堕落和反抗,而且使他们变得不像其他奴隶那样适于工作和出售。”如果说在西属大西洋地区,黑奴至少还被视为“人”的话,在英属大西洋地区,他们则通常被定义为“财产”。巴巴多斯在1676年、1682年和1688年多次通过了奴隶法典,声称黑奴是“野蛮的、粗野的和未开化的,完全不适于我们国家的法律、习俗和政策的统治”。所以这些法案规定,非洲的男子、女子和儿童是“不动产……可以遗留给没有留下遗嘱的死者的寡妇和继承人”。牙买加、卡罗来纳、背风群岛等地都以巴巴多斯的奴隶法典为基础,制定了类似的法律。可见,在英属大西洋地区,奴隶制度下的种族界线要比西属大西洋地区严格得多,由此也就导致了在这两个地区奴隶境遇的不同。

三、英属大西洋和西属大西洋奴隶制下的奴隶境遇

不管在英属大西洋地区还是西属大西洋地区,奴隶都是处于社会的最底层。印第安人、契约奴和黑奴都受到奴隶主的残酷压榨。西班牙对美洲的征服就伴随着大规模抓捕印第安奴隶的行动。1503年,伊莎贝拉王后允许将“吃人的印第安人”变成奴隶的诏令被征服者们充分利用,他们在加勒比海诸岛、以及墨西哥和巴拿马之间的中美洲地区以“正义战争”为借口大量抓捕印第安奴隶。在大授地制下,印第安人必须用一年中的大部分时间为西班牙人无偿耕种土地、开采矿山并缴纳代役租。英属大西洋地区的契约奴虽为白人,但处境并不更好,种植园主尽力要在有限的契约期内从他们身上榨取最大价值,因此许多契约奴在契约期内就因繁重的劳动死去或逃亡,真正能够完成契约并获得应得报酬开始新生活的只是一小部分。随着黑奴制在这两个地区的建立,黑奴受到的各种非人对待更是成为奴隶制的最大特征。因此,无论在西属大西洋地区还是英属大西洋地区,总的说来奴隶的境遇都是极为悲惨的,不过二者之间还有细微的差别。

在西属大西洋地区,除了种植园和矿山使用的私人奴隶之外,还存在着一批虽然人数较少但十分重要的国家奴隶。1762年,查理三世(Charles III)授权在一年半的时间里向古巴输入8000名奴隶,其中4359人由王室购买用于要塞建筑,这使得1765年在古巴从事要塞建筑的工人中有62.1%是国家奴隶。这种现象并非古巴所独有,17世纪西班牙在佛罗里达修建圣奥古斯汀要塞的时候也大量使用了奴隶劳工。为了获得更多的人手,他们甚至用接受天主教并在要塞工作就能获得自由的条件吸引卡罗来纳的奴隶向佛罗里达逃亡。为了对抗其欧洲竞争对手的威胁,西班牙王室甚至允许奴隶进入军队。最著名的例子就是西班牙在海地使用杜桑-卢维杜尔(Toussaint L’Ouverture)等人指挥的黑奴队伍与英国和法国的入侵军队作战。立下功绩的奴隶往往会受到奖赏,这成为西属大西洋地区奴隶获得自由的一个重要途径。

对于私人奴隶来说,也有各种获得自由的合法途径。西班牙本土实行奴隶制的历史比英国更为漫长,因此在如何维护奴隶制社会的稳定方面比英国更有经验。他们认识到,为了减少奴隶的反抗,一定程度上缓和其苦难是必须的。在13世纪的《七编法》中,承认奴隶有婚姻权和有限的财产权,这就使西属大西洋地区的奴隶比英属大西洋地区的奴隶有更大的活动空间和上升途径。西属美洲城市的迅速发展给奴隶提供了更多的机会。除了在矿山和种植园中工作以外,还有许多奴隶被主人出租到城市的工厂、店铺或家庭中工作,他们获得的报酬中除了需要向主人缴纳的定额之外,可以有少量属于自己所有。一些奴隶就是用这种方法积攒了足够的金钱赎买自由。在古巴,奴隶可以向公共官员登记自己的身价,然后分期付款赎买自由。即使尚未付清身价就被出售给另一个主人,他们也只需要向新主人支付余额就可获得自由。在矿山工作的奴隶也经常会偷偷地带出一些矿石,以此获得能够赎买自由的金钱。在西属大西洋地区,对于奴隶主解放奴隶的权力并没有严格限制,因此奴隶主在遗嘱中解放奴隶——特别是女性和年老的奴隶——的情况并不罕见。另外,奴隶主也常常会给予自己和女奴所生的后代以自由,这些混血后代长大以后则会出钱赎买他们的奴隶母亲。因此,家庭纽带也成为西属大西洋世界地区获得自由的一个重要手段。在这种情况下,西属大西洋地区的奴隶解放率远远超过英属大西洋地区。在一些对强制劳工的需求不那么强烈的地区,比如新西班牙,甚至出现了奴隶人数下降的现象。17世纪中期当地有3.5万名奴隶,而18世纪末奴隶的数量已经减少到不足1万人了。当然,在对强制劳工需求较大的地区,比如秘鲁和委内瑞拉,奴隶数量仍然很大。

与西班牙不同,英国并没有成规模的国家奴隶队伍。英属大西洋地区的奴隶都是私人奴隶。新教对于异教徒也采取比天主教更加严厉的排斥态度。这就使奴隶很难借助国家和教会的力量来减轻他们的苦难。相反,奴隶主操纵下的殖民地立法机构却可以通过各种奴隶法典来剥夺奴隶的权利。黑奴的大量涌入使他们在人口中所占的比例日益增加,1740年非洲人及其后裔在英属北美殖民地上南部地区占总人口的28.3%,在下南部地区占46.5%,在中部殖民地和新英格兰地区则分别占7.5%和2.9%,在加勒比海诸岛黑人数量更是超过了白人人口,这加强了当地奴隶主的不安全感。他们寄希望于对黑奴更严格的管理来维护自己的统治地位。与西属大西洋地区不同,奴隶主可以随意出售奴隶,拆散他们的家庭,这也意味着在英属大西洋地区,奴隶依靠家人和亲友的帮助获得自由比西属大西洋地区困难得多。种植园里的奴隶缺少获得私产的途径,在英属美洲殖民地,城市又不如西属美洲殖民地发达,因此英属大西洋地区的奴隶也很难通过自我赎买获得自由。

在难以通过合法途径获得自由的情况下,英属大西洋地区的奴隶只有诉诸非法手段获得自由。在西印度群岛,逃奴(当地人称之为马隆)构成了严重的社会问题,他们在英国殖民政府势力所及范围之外建立了自己的社会组织,甚至迫使殖民政府与之和平共处。在美洲大陆,与西属殖民地相邻的卡罗来纳地区,奴隶们往往大批逃到西班牙殖民地。1739年,当西属佛罗里达总督允许在圣奥古斯丁以北建立一个自由黑人定居点的消息传到南卡罗来纳的斯托诺(Stono)时,当地黑人发动起义以前往该地,造成20多个白人被杀。为了镇压奴隶的反抗,英属大西洋各地都制定了严格的奴隶法典。巴巴多斯的奴隶法典规定,奴隶冒犯基督徒将受到严惩,“第一次冒犯将受到严厉的鞭打,第二次冒犯除鞭打外还要被割掉鼻子,并在前额烙印,第三次冒犯将受到更大的肉体惩罚”。奴隶主在惩罚犯错的奴隶时失手杀死奴隶可以免罪。牙买加的奴隶法典规定,任何离开主人的种植园一年以上的奴隶都被视为反叛,任何看到他们的白人都可以杀死他们,奴隶不得私自出租自己的劳动。1691年,弗吉尼亚的法律禁止奴隶主在其领土上解放奴隶,1732年南卡罗来纳也通过了类似的法律。

由此可见,在英属大西洋地区,奴隶的活动空间和上升机会比西属大西洋地区要小得多,相应地西属大西洋地区的奴隶社会也要比英属大西洋地区稳定得多。18世纪中期,英国的一些废奴主义者甚至建议效仿西班牙的政策对奴隶制进行改革。比如格兰维尔-夏普(Granville Sharp)在1776年就呼吁英国政府注意“西班牙的规则”,认为给予奴隶赎买自由的权利可以向奴隶灌输节俭和辛勤劳动的价值观,让他们为废除奴隶制做好准备。埃德蒙-伯克(Edmund Burke)在1780年草拟《黑人法典》的时候也提到应该允许奴隶建立家庭,以减少奴隶起义并稳定殖民地社会。但需要指出的是,西属大西洋地区的奴隶境遇较好也只是相对而言。在奴隶制下,西属大西洋地区的奴隶仍然受到巨大的排斥和压迫。西班牙殖民政府力图将获得自由的奴隶隔离于主流社会之外。奴隶和奴隶后裔被禁止从事法律和宗教职业,他们不能接受高等教育,法律禁止他们持有武器和享受奢侈品,他们需要缴纳特殊的贡品,而且获得自由的黑奴不得居住在印第安人的村庄内,也不能与印第安人通婚。在秘鲁,“一个对印第安妇女进行性侵犯的黑人将会被阉割;其他的侵犯行为则会被抽一百皮鞭”。无论在西属大西洋地区还是英属大西洋地区,奴隶都处于社会最底层,同样受到残酷的压迫和剥削。

四、英属大西洋和西属大西洋的废奴过程

就废奴运动的出现而言,英属大西洋地区比西属大西洋地区要早得多。1688年,在宾夕法尼亚殖民地的日耳曼敦(Germantown),四个移民(一个门诺派教徒,三个教友派教徒)签署了一份抗议书,陈述他们“反对人身买卖”的理由。这份《日耳曼敦抗议书》成为美洲大陆上最早的反奴隶制文件。然而,直到18世纪中期以前,在英属大西洋地区,废奴仅仅是一小群宗教界人士和慈善家的事业。直到七年战争之后,随着英属北美殖民地与母国的权利之争愈演愈烈,在自由话语的推动下,废奴运动才渐渐获得越来越大的关注,演变成一场社会运动。在这一点上,西属大西洋地区也有类似之处,那里的废奴运动也是随着18世纪末19世纪初西属美洲殖民地独立运动的高涨而发展起来的。在这两个地区,政治环境的变化都对废奴运动的发展具有重大影响。

然而,在这两个地区,废奴运动的发展过程和奴隶制废除的方式却有着很大区别。在英属大西洋地区,最先是一小群宗教界人士从神学的角度对奴隶制提出质疑,他们引用《圣经》中的内容论证奴隶制是违背基督的训诫的。在英属北美殖民地,反奴隶制的教徒甚至推动一些殖民地议会通过了禁止输入奴隶的法律。进入18世纪以后,随着资产阶级启蒙思想的传播,一些社会慈善家们也从人道的角度抨击奴隶制的残酷和罪恶。18世纪中期以后,以亚当-斯密(Adam Smith)为首的古典政治经济学家们则开始论证奴隶制在经济上远远不如自由劳工更有效率,声称“一个不可能拥有财产的人除了尽可能吃得多干得少之外没有其他的兴趣”。与此同时,早期的废奴活动家们也在法庭上向奴隶制发出挑战,力图推动英国法院做出不利于奴隶制的判决。他们的努力在1772年的萨默塞特案件中取得了效果,王座法院大法官曼斯菲尔德勋爵(Lord Mansfield)在该案中判决:“奴隶制是如此可憎,以至于除了人为制定的成文法之外没有什么东西可以支持它。”可以说,在美国独立战争爆发以前,英国的废奴活动家们已经从宗教、道德、经济和法律等各个方面冲击着奴隶制的基础。而英属北美殖民地和母国之间的权利之争则使“自由”的概念成为人们关注的焦点,双方在这场争论中都力图以自由的维护者身份出现,而奴隶制成为自由的反义词则成为双方抨击的对象。英国和它的北美殖民地都力图将奴隶制的罪恶归咎于对方。在这场争论中,奴隶制的存在已经失去了道义上的合理性,在大众心目中成为一个贬义词。最终,美国独立战争的爆发引起的一个副产品就是废奴运动在英属大西洋地区由一小群废奴活动家的行动演变成大规模的社会运动。

美国独立之后,英国力图调整其帝国结构以适应新的局势,在此过程中,奴隶制作为一种经济制度,对帝国的重要性变得越来越小了,这就促使英国政府将废除奴隶制和奴隶贸易提上日程。废奴主义者威廉-威尔伯福斯(William Wilberforce)多次在议会中提出废除奴隶贸易和奴隶制的议案。宗教热情、经济自由主义、公众舆论动员和政治家的活动相结合,最终推动英国议会在1807年宣布与殖民地的奴隶贸易为非法。此后又经过20多年的斗争,1833年8月28日,英国议会通过了《废奴法案》,规定从1834年8月1日起结束英属殖民地的奴隶制。由此可见,在英属大西洋地区,奴隶制的废除走的是一条自下而上的社会运动与自上而下的政府法令相结合的道路。

西属大西洋地区则呈现出不同的景象。由于王室的严格控制和资本主义发展程度相对落后,那里并没有形成一个大规模的群众性社会运动来反对奴隶制。天主教的神职人员也仅仅是劝诫奴隶主应该“仁慈地”对待奴隶,而没有质疑奴隶制的存在是否符合基督教义。对奴隶制的攻击是殖民地的克里奥尔人争取独立的副产品。在墨西哥,独立运动的领导人米克尔-伊达尔戈-科斯蒂亚(Miguel Hidalgo y Costilla)为了获取印第安人、混血儿和黑人的支持,于1810年在巴亚多利德发布公告,宣布解放所有奴隶,不服从命令的奴隶主“将必然被处死并没收全部财产”。智利和拉普拉塔殖民地则在1811年和1813年先后通过了所谓的“自由子宫法”(Free Womb Act),即规定奴隶母亲的子女在达到一定年龄后即可获得自由,这是废除奴隶制的第一步。1821年,今天的厄瓜多尔、哥伦比亚、秘鲁和委内瑞拉等地也通过了这一法案。此后,该法案于1825年在乌拉圭,1831年在玻利维亚,1842年在巴拉圭先后获得通过。但是由于这些地区仍然是单一的种植园经济占主导地位,所以要么迟迟不能通过一项全面的废奴法案,要么通过了之后无法实施。

英国的外交压力在西属大西洋地区的废奴过程中起了很大的作用。英国迫使1815年的维也纳会议通过了一项反奴隶贸易的宣言之后,就开始充分利用反奴隶制的事业作为加强其国际领导地位的“道义资本”。英国声称,废除奴隶制是它承认西属美洲殖民地独立的先决条件。在它的压力下,智利于1823年,墨西哥于1829年先后废除了奴隶制。英国海军还在美洲和非洲沿海地区巡航,抓捕从事奴隶贸易的船只。1845年,英国议会通过法案,授权皇家海军将有贩奴嫌疑的船只视为海盗处理,使得从非洲比夫拉湾地区流出的奴隶数量急剧减少。拿破仑战争之后力量急剧下降的西班牙也不得不在1817年、1835年和1845年与英国签署了禁止奴隶贸易的条约。不过西班牙政府仍然不愿意在其残存的殖民地古巴和波多黎各废除奴隶制。直到美国经过南北战争废除了南方的奴隶制以后,西班牙才开始认真考虑废奴问题。1870年,西班牙内阁通过了《莫雷特法》(Moret Law),宣布解放该法案公布之后所有奴隶母亲所生的孩子;解放1868年9月17日之后出生的奴隶;解放“所有在目前的古巴叛乱中为西班牙的旗帜服务或用任何方式帮助军队的奴隶”;以及解放所有年龄在60岁以上的奴隶。1873年和1880年,波多黎各与古巴先后废除奴隶制。可见,西属大西洋地区的废奴过程要缓慢得多,而且在此过程中国际压力起了很大的作用。

英属大西洋和西属大西洋地区在废除奴隶制方面有一个巨大的共同点,那就是对它们而言,废除奴隶制仅仅意味着给予奴隶人身自由,而没有涉及到对奴隶提供经济赔偿的问题,更不用说设计一个经济结构以便为获得自由的奴隶提供与白人平等的经济机会。相反,奴隶主却可以由于废除奴隶制而受到的“财产”损失获得赔偿。1833年的英国《废奴法案》规定,为了废奴需要向4.6万名奴隶主提供总数为2000万英镑的赔偿,其利息从1834年开始计算。此外,在除安提瓜之外的所有英属殖民地,6岁以上的奴隶在获得解放之前都要经历一个学徒期,家仆的学徒期4年,农业工人的学徒期则为6年,在学徒期内他们必须每周为主人免费工作41.5小时。西属大西洋地区也是如此。墨西哥在1829年废除奴隶制的法律中规定,“当财政状况允许的时候,奴隶主们将根据法律确定的条件获得赔偿”。西班牙的《莫雷特法》规定获得解放的奴隶仍然处于主人的监护下,主人可以免费使用他们的劳动力。在波多黎各,每个获得自由的奴隶必须与以前的主人签订为期3年的劳动合同,而且每个奴隶主还可以获得200比索的赔偿。古巴则建立了所谓的“监护制”,奴隶主能够以“监护者”的身份使用“受监护者”的劳动,并将“受监护者”转让给其他的主人。在它的掩护下,古巴仍然有99566人以“受监护者”的名义处于实际的奴隶状态之下。因此,如果从奴隶的角度来看,英属大西洋和西属大西洋地区废除奴隶制的改革都是不彻底的,废奴改革的主导权掌握在白人精英手中可以说是造成这种现象的一个重要原因,由此导致的一个结果是奴隶们仅仅获得了人身自由,但遭受经济剥削、社会歧视甚至政治压迫的处境并未随着奴隶制的废除而结束。

综上所述,英属大西洋和西属大西洋地区的奴隶制有许多共同点,但这两个地区各自的地理、历史、人文、经济和社会环境也使它们的奴隶制在许多方面有着自己的特征。奴隶制作为资本原始积累时期西方国家的一个重要制度,也许通过地区性的比较研究能够使我们对它有更深入的了解。

(注释略)

(作者:金海,系中国社会科学院大学历史学院教授、中国历史研究院世界历史研究所研究员)