王旭东:信息史学基本特点再阐释

2021-05-23

内容提要:历史在发展,历史学也必然要发展。新的历史研究,需要新的思维和新的表达。信息史学正是基于这样的理论认知,作为对20世纪下半叶以来时代变革潮流和新世纪新挑战的一种积极回应而提出的。信息史学认为,历史学的存在依赖于"文本"承载的信息,而历史的本原是信息;历史认识论架构实际上存在复杂的嵌套结构,其主客体在这一架构中的有效互动依赖于信息流作用;探究信息时代人类历史发展需要全方位跨学科"新综合",为此信息史学倡导开放性的方法论研究和运用。信息史学旨在清除不同学科话语体系之间的藩篱,营建能够将历史学与信息科学予以融合的跨学科语境,以促进我国古老历史学学科建设的现代化。

关键词:信息史学 信息转向 历史认识论 历史方法论 数字人文

历史学家贝奈戴托•克罗齐曾指出:“没有一部历史能使我们完全得到满足,因为我们的任何营造都会产生新的事实和新的问题,要求新的解决。”克罗齐所说的“历史”,既指客观历史实在,又指建构于实在之上的历史著述和史学本身,说出了历史之“变”和历史学自身变革的道理。历史在发展,历史学也必然要发展。新的历史研究,需要新的思维和新的表达。信息史学正是基于这样的理论认知,作为对20世纪下半叶以来时代变革潮流和新世纪新挑战的一种积极回应而提出的。它旨在清除不同学科话语体系之间的藩篱,营建能够将历史学与信息科学予以融合的跨学科语境,构筑基于21世纪新科学研究范式的新史学,以促进我国古老历史学学科建设的现代化。

鉴于并非首次就信息史学作立论阐释,亦考虑到本文是2019年已刊论文《信息史学建构的跨学科探索》的后续研究和篇幅所限,故尔有关信息史学的学术史沿革,及其与易被混淆之“信息历史”(information history)、“历史信息学”(historical informatics)、“数字人文”(digital humanities)、“数字历史/史学”(digital history)等领域区别之所在;信息史学理论建构必须应有的逻辑上诸方面具体论证,下面正文里不再赘述,仅于必要时略有引用提及。为此,欲作全面或进一步了解的读者,请自行查阅笔者此前发表的论文。

一、立论前提再思考:信息本质与历史、历史学之关系

当代世界历史进程中,不论是科技革命造就的信息化驱动的作用,还是社会生产力和经济基础变革形成的结果及影响,抑或是社会上层建筑的“信息转向”,这些事实的发生均为信息史学的提出和建构,奠定了客观物质基础并准备了理论认知不可或缺的必要条件。从这个意义上讲,恰恰是历史学研究对象即客观历史事实本身的革命性演进——信息时代的到来,在客观上成为信息史学不可或缺的前提条件。

同时,建构信息史学当然有诸多方面依据,但限于篇幅,这里仅简略地再次着重谈一谈,信息之本质及其同历史乃至历史学的关系。

首先,自然科学及相关学科近30年来的探索和发展让我们认识到,信息的本质已不再被认为仅是纯粹精神层面的东西,而是宇宙/物质世界里与“质”、“能(量)”并存的某种客观实在(实体要素)。这种客观实在,决定了事物的结构关系,即“质”和“能”可以是什么,可以产生/形成什么,可以做什么……为此,信息实际上是我们感知/认识和了解/把握世界的关键所在。

其次,以信息的视角看现实世界会发现,信息的客观存在和我们对固化了的客观信息的掌握、破解及正确认知,才令我们得以知晓自地球形成以来的客观世界“大历史”。倘若没有信息的客观存在和固化留存,今天的我们就不可能弄清楚时间跨度达46亿年的地球大历史。故而信息的作用不可替代,也容不得忽视。

再次,地球大历史中,所有生命物种的生息繁衍和经久传续都得依赖于信息,人类的社会更是如此。没有固化于DNA内的信息,物种就会消亡;没有传输/运转于神经系统内的信息,生命体就会死亡;没有交互流通于人类个体之间的信息,社会便不可能存在。信息是生命存在的关键因素,同样也是社会存在的关键因素。

最后,对于反映和阐释人类过往活动和社会发展历程的历史学而言,信息是其本原,甚至也更是历史之本原。在不可逆的时间箭头作用下,成为过去之后的任何“客观现实”,人类均无法直接回到过去而使之完全再现重演。唯有依赖/凭借留存给后世的信息,才能对其有所了解。通过词汇概念的溯源,其实也能从一个侧面反映出这一道理,即:中文里的“历史”这个词原有含义——“历”指“经过”,而“史”则指“记载过去事迹的书”。“书”本身是信息固化的形式,所载的当然是信息。被称作“历史”的信息(史料和凭借史料建构的阐释),可以区分成两大类,一是主动记载;另一是被动遗存。主动记载是记载者具有历史用意之为,例如,中国的孔子作春秋、司马迁之《史记》和历朝历代之史官实录;古希腊的修昔底德之《伯罗奔尼撒战争史》等。被动遗存却是,不经意间或各种客观因由而遗留给后世的,例如考古遗址、生活遗迹和因私藏且未遭损毁变故而不经意遗留传世的器具文物等。

人类记载和书写历史当然是为了试图说明和解释过去,但同时,历史记载也是事实信息的储存库。并且正如我们所知,历史学是一个通过/借助文本来探究过去曾经有过之实在的学问。居于信息的视角看,文本的“文”,蕴含/传递的便是信息;而文本的“本”,则是承载信息的承载体。这其实是每一位历史学家(或曰史学工作者)“不言自明”的道理及“当然”的事实。然而或许恰恰是这种“不言自明”和“当然”,将“信息”这一概念,从完全沉浸于文本所记载/蕴含着的内容/语义里企望探寻究竟的历史学家的潜意识中,悄然地剥离/屏蔽了出去。

上述事实让我们认识到,信息对历史或历史学来说至关重要。因为,即使在过去的时空当中曾经有过某些客观存在,但若没有了信息的作用,消逝中的客观存在也就无法转化成历史(语言文字意义上的)。为此所谓“历史”,“说白了”(清除定义用语里的现代学术性修辞)其实也就是通过人们过去留存下来的信息,了解到的过去所发生的事情;所谓历史学,则是关于用过去留存下来的信息了解/理解/解释过去的学问。换言之,历史失去了信息这一根本,便无所谓历史。历史学也会因此失去安身立命之研究对象以及维系其自身运作的根本(从阅读、思考到书写之“信息处理”),从而亦不复存在。所以,认识到历史和历史学的本原是信息,成为信息史学得以建构的关键之关键。

二、概念界定再思考:用字构词和定义表述的基本特点

就定义而言,所谓“信息史学”(亦称“信息历史学”,英文“Historiography of Information”或“Historiography of Informatization”,抑或“Informatizational Historiography”)是指,将历史和历史认知及其诠释,抽象/解构到信息的层面,系统地综合运用信息、信息理论、信息科学、信息化应用之相关理念/方法/技术支持及实现手段等,来探讨并深入研究历史学领域里的诸种问题(包括历史是什么、历史的主客体、历史的定性/定量/关系和作用、历史表述之过程和结论的呈现等)的一门新兴学问,或正在形成中的交叉/分支学科。

关于信息史学的概念用字和组词,其实也有所斟酌。20世纪中叶以来,因跨学科导致历史学的研究方法甚至史学理论层面不同程度地出现新变革,从而形成了某些新领域或研究分支,其概念构词的命名规则均反映出历史学科有着自己的约定俗成惯例。例如,将心理学的理论及方法引入历史学再行建构的,称作“心理史学”;将社会学理论及方法引入的,称“社会史学”;将数理统计方法引入并强调定量/量化分析的,称“计量史学”;将后现代主义理论及阐释方法引入的,称“后现代史学”……这些概念组词/构词的着重点落在后面而非前面,即前面的词汇修饰后面的词汇。表达的是用某种理论或方法,改造、变革或发展历史学这门学科的意思。却不是颠倒过来,仅仅局限于探讨历史学中的“心理学方法”/“社会学方法”/“计量方法”/“后现代主义方法”等。信息史学的命名组词所依据的构词规则亦是如此,即着重之点在于,用前者——“信息”来变革后者——“史学”。

至于信息史学定义的文字表述基本特点,则可概括为一个前提和四个内涵要素。这里所谓一个前提是指,继承历史学最基本的传统学术规范,以及在史学史上被验证为具有科学意义的史学理论(包括史学方法)的重要成果。譬如,唯物史观的指导原则和方法,“孤证不立”的论据应用原则和史料考据辨伪方法,等等。而四个内涵要素,可以用“抽象”“导入”“涉及”“构建”这八个字予以概括,具体之意:(1)将历史学“抽象”到信息层面;(2)将信息理论/信息科学“导入”历史学;(3)探究的问题阈“涉及”历史学的所有问题;(4)通过跨学科综合来“构建”新兴交叉学科。这四个内涵要素,已经直接融入信息史学定义的文字表达程式之中。

正因如此,信息史学不同于容易被个别自然科学工作者误为类似的历史信息学和历史信息科学。历史信息学是信息学(Informatics,关于信息的科学,专门研究天然和人工系统中的信息之表达、处理和通讯等问题)在历史学科里的具体应用,探讨历史知识组织和历史信息系统中的信息搜寻、检索及其基本方法/手段的学问,目的在于推动历史学的计算机运用以实现更为广泛的科学计算的进步。历史信息科学则被界定为处理历史研究特定信息问题的学科,其主要任务是在计算工具帮助下,以一种通用的方式尝试解决历史研究中同史料有关的信息问题。信息史学更加强调全方位,引入信息科学的用意在于研究历史学的所有问题。

这里有必要再次强调的是,信息史学也不同于容易被史学工作者混作一谈的信息历史(information history)和数字历史(digital history,国内通行误译“数字史学”)。史学领域里的信息历史这一概念由英国学者托妮•韦勒在2005-2010年间提出并使用,大体是指对“过去社会信息的研究,即探讨其是如何被理解、使用、组织、管理、收集、审查、恐惧、敬畏、出版、传播、展示等”,以及怎样发挥社会作用从而对历史发展产生影响。同样也是海外舶来品的数字历史这个概念,则旨在历史学的书写/表达、研究、教学和传播过程中的数字化应用实践,以及史学领域如何发掘/承续/发展数字化应用技巧的探讨。其形成和初步发展阶段大致是20世纪90年代中期至21世纪头10年,在我国主要产生于史学工作者的计算机/互联网应用和资源数字化的探索实践;欧美起步于学者自身实践的同时,与数字人文的兴起和发展有着密不可分的直接关联。信息史学与信息历史区别的关键在于,两者的定义表述和史学实践之内涵及外延均有明显不同;与数字历史的差异同样也能从定义表述中看出。当然,不论是信息历史还是数字历史,与信息史学均有关联,都是信息史学的研究对象;在方法的探讨上,亦均可归入信息史学的方法论和应用实践理论及技巧的研究范畴。

三、理论体系再思考:范畴划分和认识论架构的基本特点

从体系建构的角度阐释,信息史学的基本范畴包括三个层次,具体如图1所示。

由图1可见,自内向外的第一个层次即“核心部分”,是信息史学基本理论方面的研究。该层次要求以信息的视角,审视或探讨历史哲学和历史认识论中的所有命题,涉及历史是什么、历史和历史学的主客体,以及主客体之间的交流互动等。关于历史哲学聚焦的“历史是什么”这一命题,信息史学经过探究形成的见解如前面“立论前提再思考”中所述,可提炼成一句话——“历史的本原是信息”。请注意,这句话里使用的是没有三点水的“原”字,而非“源”。历史学的研究对象是“历史”。这样一种被称为“历史”的过去,产生于或形成于现实世界(或曰“过去时空里的”/“逝去了的”某种客观存在)。历史,不仅源自客观世界,即指,这种客观世界恰恰依赖于/凭借着“信息”才能存在、延续和演进,以及才能被生命体所感知、被人类主观认知并予以记载从而留存给后世;并且,还必须得通过/借助“信息”(譬如主动记载——文献档案及著作等;被动记载——遗址遗迹遗物的附着痕迹等),才能被历史学家所知晓和运用。所以,历史学所称的“历史”,虽然“源自”于“真实的存在过的”现实世界,但就“历史”的“本原”而言,则只能是信息。

图1 信息史学的基本范畴

第二个层次位于“中间环节”,是信息史学方法论方面的研究。这里的方法论研究,强调以信息与历史学相结合的视角,探讨信息化应用技术同历史研究的融合,纯粹的历史思辨向历史研究的可操作转化,进而从中抽象出可以指导历史研究具体应用的方法论原则。从范畴归类的角度讲,眼下我们知晓的曾经或现存的一些实践领域,由于涉及计算机/信息化应用技术,均可归入该方法论的层面,例如“网络史学”“数字历史(学)”“计算机史学”“计量史学”……都有着繁杂多样的方法论问题需要深化解决。跨学科研究的方法需求,是信息史学方法论研究的起点。不同学科/跨学科话语体系之间的沟通、切换/转译、融合,是信息史学方法论研究的难点。当然,不论起点还是难点,信息史学的任何一种方法研究,均与将基于计算机和互联网且不断推陈出新的信息处理技术,引入/运用到历史学领域这一目的,有着直接的关联。

第三个层次处在外围,是信息史学的“外延拓展”——史学中的实际应用研究即对信息史学之实践理论的探讨,其直接涉及各类具体的史学实践。上面列举的与计算机或网络相融合的史学实践,同样可以归入信息史学的这个层次。因为这些实践产生/形成的某些具体应用技巧,恰恰有待信息史学予以提炼总结和拓展完善。

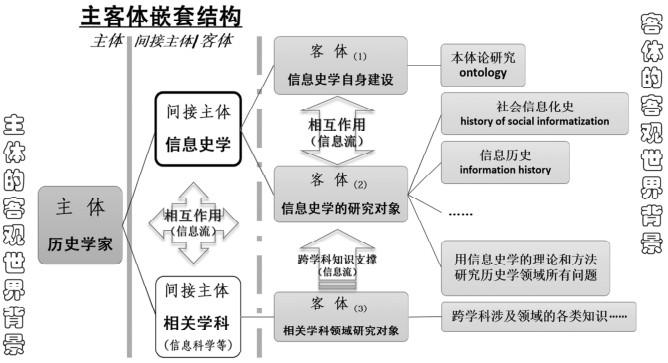

转至认识论的角度看,信息史学与历史学一样,有着主客体之分,并且主客体两者间有着信息流的交互及维系。为此对其范畴的阐释,少不了会有主客体的规约划定,具体的认识论架构见图2。由图2的信息史学认识论模型架构可见,信息史学本身存在着主客体的重合/叠加,形成犹如嵌套般结构,即:主体+间接主体,客体(1)+客体(2)……也就是说,对于其自身的理论建构阐释和不断予以系统化完善而言,“主体”当然是研究者,信息史学则是被研究的对象——“客体(1)”;然而,当我们将信息史学放到史学实践中,用其去探讨/研究某些具体历史问题时,研究者这一“主体”依旧存在的同时,信息史学则成了“间接主体”,而具体问题便成了间接主体的研究对象——“客体(2)”。只不过对于历史研究而言,无论是主体还是间接主体,它们的探究行为最终还是会归结到一个“终极客体”即承载着历史信息的各式各样“文本”之上的。

图2 信息史学认识论模型架构

所以基于认识论架构来看范畴,围绕着信息史学,又会出现上述同心圆之外的另两个层面的问题,其一是对信息史学本身的研究;其二则是用信息史学研究历史。前面提及的范畴同心圆三层次,不论是“核心部分”,还是“中间环节”抑或“外延拓展”,实际上都存在这种主客体的重合/叠加结构。从这个意义上讲,信息史学领域里所面对的探讨/研究对象,其实可以是相当广泛的。例如,在诸多研究对象中有两个至关重要的对象(直接相关领域),信息史学就极有必要予以不间断地追踪关注和深入探讨,见图2中“客体(2)”的下一个层级(图2的右侧所示):(1)社会信息化史(history of social informatization);(2)信息历史(韦勒定义的information history)。对这两个研究对象/领域的动态把握和展开探讨,无疑有助于信息史学自身建设的发展和完善。

四、方法论的基本特点:兼议数字人文可否替代信息史学

信息史学的实际价值及实践意义,均源自其本身所具有的不同于传统史学及20世纪史学的特点。而其中最为基本的特点,则正是通过方法论的变化折射出来的。

从概念界定和建构依据的阐述中不难看出,信息史学最为基本的特点有两个。一个是视角的切换,即:观察历史——历史学的视角,从传统上始终聚焦在特征各异的诸多具体历史要素——史实及构成史实的人、物体、事件、过程、特定时空/场景和将这些予以留存下来的各种主动/被动的记载/留存,切换到了信息的层面。

传统史学离不开的文本主要指纸质文本。不过在20世纪,文本的涵盖有了拓展,而且在具体的史学实践中,文本按材质/功能/作用之不同,均被做了差异化的类别区分。例如:一级区分——20世纪以前,大体分成口头语音类“文本”(口耳相传)、纸质书写类“文本”(文字记载和图绘记载)和非书写类的原生态物件/实物“文本”(如遗址遗物或文物),可以谓之“老三类”;20世纪,随着科技进步引发的社会变化,旧有“文本”涵盖发生改变,形成了“新三类”,即纸质书写类“文本”、声像/影音摄录制品类“文本”和原生态实物类“文本”。再如,在“老三类”中,口头语音类“文本”经过二级区分,便有了史诗/传说/传闻/谣传/听说等子类别,尽管时有用作“史料”,但一般不以“信史”看待。再有,所谓离不开“文本”还突出表现在历史书写的“书写”二字上,也就是说,不论是历史研究过程还是其结果,均离不开文本——纸质的“文本”,并且须以文字书写的方式,将书写者/研究者的所思/所想/所得记录在纸本上,如此方能形成“正果”和传播开来。然而引入信息视角之后不难发现,不论何种形式的“文本”,实质上均为信息。故而,所谓的离不开“文本”,其实就是离不开信息。既然是信息,便可以运用信息科技对蕴含信息的各类“文本”予以有效处理和甄选。同时切换到了信息视角,更能让我们有效突破传统的学科或领域固有人为藩篱,在信息层面确立起整体、系统和综合的全方位跨学科的研究态势。

另一个特点则是方法论意义上的转换,即:首先当然是上文提到的视角切换——“转向信息”本身实际上就可以视为方法论范畴中的一次重要转换;其次,着眼并立足于信息,进而将信息化应用技术科学引入历史学,则是方法论范畴的又一次重要转换;最后,以“信息”为交汇点/贴合面,在历史学和信息科学(包括信息化应用技术)两个话语体系之间搭建/推动乃至实现从理论认知、到方法论原则/规范、再到研究实践之具体运用的全面融合,则更属于方法论范畴的深层次转换。通过以上这种方法论意义的转换,有助于达到在历史学领域全面地引入基于数据密集型的大数据、大协同和大综合的“科学研究第四范式”之目的;有助于据此推动适应信息时代社会发展需要之史学新变革的实现。

其实21世纪以来近20年里,这种方法论意义上的转换在中外史学工作者的研究实践中已经自觉不自觉地发生了。长期以来,历史学的专业化使得历史学家倾向于仅就个人专业领域展开阅读、发表见解和只与研究同一领域、范围或时期的同行交流,然而自20世纪下半叶起(尤其是随着计算机和互联网的驾驭能力逐渐被个人所获得),历史学家们开始越来越多地思考/探索处理“过去”的新方法。尤其是“数字革命”(主要是在信息传播和信息可用性方面),它改变了我们对研究资源的获取方式/方法和手段,以及与资源的关系。突出表现在:(1)史料或研究资料的采集/获取方法的变化——传统的通过地理空间前往某地图书馆/档案馆查询书目、翻阅纸质资料和手工誊抄文摘卡片,转换成坐在自己书桌前使用电脑和互联网等在电子/数字空间里即时任意地远程访问数字图书馆和各类大型数据库,瞬间便可智能检索到自己想要的数字化图书、论文、文章、统计数据、图像音视频等各类研究资料。(2)研究文本/对象的分析/解读方法的变化——传统的自然人大脑内在思维+外在同他人交流讨论的主要基于自然语言行文形式的陈述或表达,转换成基于计算机和信息技术运用的传统方法+“数字化计算分析”(digital computing analysis)等方法。(3)研究过程和结果的呈现/展示方法——传统的主要以文章或书籍撰写/印制形式展现研究过程和结果的方法,转换成为同样是基于计算机和信息技术运用的,通过针对性应用程序或“语义信息系统”(semantic information system)来达到能够交互、动态和综合的“可视化呈现”(visualization and presentation)的目的。(4)“突破了技术和学术的界限”之后,“‘方法论上的共性’的概念,使得不同领域的学者可以在人文学科和计算机科学的交叉领域进行研究”。为此,总体上讲,不少历史学家的研究状况及运用的方法,实际上正在或已经由传统的纸笔之间的单一互动模式——阅读和书写,转向了人机(人脑+电脑)交互模式——基于个人计算机(PC)和计算机网际网络的信息处理之“数字化阅读和书写”(digital reading and writing)。而前景仍在拓展中的“数字化书写”(信息处理),不仅持续实现着传统书写方式永远做不到的强大的综合性复杂计算分析,更能够将研究过程/结果以交互、动态、综合且生动易直观理解的多样性可视化样式予以呈现。

信息史学倡导和进行的方法论研究,就是要努力探索如何更好更科学地实现“传统单学科方法(历史学固有方法)”→“传统跨学科方法(两个学科的交叉/借鉴/融合)”→“基于信息化应用科技的全学科大综合方法(新的综合范式)”这样的三级跨跃。正如专门研究非洲社会信息化史的美国纽约州网络信息/数据处理技术专家刘易斯•莱文贝格(Lewis Levenberg)所指出的,“为了回答我们作为研究人员提出的问题,我们有时需要结合多种思考问题的方式。当我们的研究对象——我们所质疑的世界中的事物——是由一些人、过程和/或系统的混合物组成时,我们可能会发现研究方法的不同寻常的并置,这对于识别所涉及的重要问题特别有用。在这些情况下,我们的研究受益于我们提出和回答研究问题的方式的灵活性和广度。”而信息史学的跨学科性就在于,“它能够在技术和探究模式之间转换,从而提出原创问题并回答这些问题”。对信息化了的史学研究方法论予以系统阐释并使之确立,被信息史学视为首要目标/任务之一。有意思的是,信息史学研究领域的历史学家在从数字人文、网络社会学、计算社会学等学科或领域汲取/借鉴/移用有价值的研究方法、手段和工具的同时,这些学科或领域里的研究者及其研究行为本身,也就成了信息史学的研究对象。如此涉及广泛群体(历史认识论称谓的主/客体)和领域且具有普遍意义的方法论上的转换,应当说是能够折射或体现出信息史学所具有的实际价值及实践意义的。视角的切换,能够突破传统史学治学思维的羁绊。方法论的转换,则能引发历史学的范式变革。

信息史学在方法论上采取的是开放态度,即,不自设学科或领域的藩篱,而是从研究目的出发,以传统史学方法为基础,广纳各种行之有效的研究方法,尤其是各个学科应用实践中形成的可冠以“信息化”和“数字化”或“数字”(digital)的方法和手段。例如在当今的信息时代,一个政治经济学家必须去了解,加密货币(包括比特币,以及其他新系统如Monero和Zcash)、网络市场软件和PGP加密技术,以便全面跟踪生产、交换、分发和消费的电子路径;文本分析人员,包括那些从事远程阅读和大型语料库分析的新型数字人文技术的人员,将需要了解基础设施和网络技术,以便揭示互联网尤其“暗网”(Dark Web)文本的政治和文化。而毫无疑问,拟在信息史学领域展开研究的学者,对相关的信息科学理论和信息化应用技术的主动了解/理解及真正掌握,亦应如此。

以上提到了数字人文,有学者就此质疑:数字人文在方法上也是开放的,信息史学还有提出和存在的必要吗?笔者回应如下:

1.自“人文学科”概念产生以来,其并没有排斥也无法替代被纳入的历史学、文学、哲学和艺术各自的存在及个性化发展,既然如此,为何“数字人文(学科)”概念提出后,信息史学的提出及其个性化探索就得被排斥或禁止呢?数字人文或许包罗万象,亦如国外某杰出学者以调侃口吻宣称:“对于数字人文包含的内容,我们有一种类似殖民者的观点——如果你在做数字工作(digital work),那么你所做的就是数字人文(digital humanities)!”然而引用此话的学者却毫不客气地指出,这个“玩笑”其实暗示了一些针对数字人文的严肃批评。笔者认为,积极探讨和努力推动“数字人文”举措本身没错,值得鼓励,但若要以“数字人文”排斥历史、文学、哲学和艺术领域不以其为标签的基于信息时代个性化研究和创新探索,那就必须予以批评了。

2.“digital humanities” (数字人文) 是自美国输入我国的舶来概念, 使用这一概念展开讨论之前,我们是否应当首先去力争全面了解以便准确把握、正确运用它呢? 这里不妨借助国外数字人文学者的表达来做一个粗略赘述。

《数字人文季刊》(DHQ)联合创始人和主编茱莉亚•弗兰德斯(Julia Flanders)曾在2006─2013年多次指出,数字人文“在更深层次上的特征是与技术更关键的接触”,“数字工具”“给了我们一套新的术语”,“它们可能会改变人文学科研究的方式”;帕特里克•斯文森(Patrik Svensson)在2009年和2013年指出,数字人文“必须包括工具的、方法论的、文本的和数字化的,但也包括新的研究对象、多种参与模式、人文学科的理论问题、非文本的和天生的数字的”。史蒂文•E.琼斯(Steven E. Jones)在2014年的专著中写道:“当今数字人文的全部意义”,“就在于我们的档案和收藏的物理对象的数字化”;而“数字人文的新形式在概念上与那些在‘点子店’(idea shop)工作的人有相同之处”,“我们从人文学院走向‘点子店’,这是当下数字人文形势的有力象征”;“2004─2008年,新模式的数字人文(DH)的出现并不是范式的转变”,“这种出现只是注意力转移的结果,是由一系列新的背景驱动,引起了一连串对系列新活动的注意”,“这是文化对技术变化的反应和外化”;即使是将其视为“研究领域”,“在DH内部也存在争议”,“数字人文到底是一个领域还是一门(交叉)学科还不清楚,或者只是为了方便所有人文学者不久将会做的事情而提出的一个标签(给出的一个名分)”;而“把数字人文理解为一个涵盖了一系列实践和关注点的术语,所有这些实践和关注点,都将计算和数字媒体,与人文研究及教学结合在一起”,显而易见,“这是一把大伞,一个方便的庇护所”。另有致力于数字人文研究的艾琳•加德纳和罗纳德•G.穆斯托(Eileen Gardiner and Ronald G. Musto)在2015年的著作中写道:“在过去的二十年里,数字人文已经成熟到每个人都对其有所了解的程度,但只有少数人会给出一个明确的定义,更少的人通过经验或实践真正知道它们需要什么”,“但事实是,我们大多数人在基础研究、日常学术交流工具、写作和修改、最终出版的作品和评估中,大部分时间都在做‘数字人文’”,为此,“我们使用复数形式‘digital humanities’(数字人文),因为我们采取非规定的、非意识形态的方法来讨论我们的主题,允许大量的定义和方法,并避免任何由理论框架、部门、领域、专业领域、使命、技能基础或个人地位所进行的严密界定”。与上述观点不完全一致的帕特里克•斯文森(Patrik Svensson)则在2016年的专著中指出:“数字人文不是一门学科,不是一个大帐篷,不是一个服务功能,也不是一个共享的方法论”,“它是人文学科和数字学科的包容性会议场所,是一系列知识传统和专家能力的联系地带,是授权参与者的基础设施,创建多种类型的学术,建立技术解决方案和方法,并组织有意义的智力交流”,这样的学术实践“总是既人文又技术的”;“数字人文必须与人文学科(和其他)以及围绕这些问题的各种交叉领域合作”,“通过将数字人文放在中间而不是中心或边缘,可以创建和加强许多智力和技术伙伴关系”,“理解数字人文的地位还意味着对人文学科的传统、复杂性、活力和创新持开放态度”;数字人文“不是灵丹妙药,也不是单一的解决方案,而是一套以数字人文为中心的思想、实践和价值观,作为跨越知识传统和与数字打交道的多种模式的知识材料交汇之处”,同时,数字人文“也是一项日常业务,其特点是个人工作与协作、编码、技术开发、长期研究过程、制度政治和管理的结合,而不是说大话/空话”,其“驱动力是对知识和技术的好奇心,愿景不是每个人都应该做每件事,而是将能力、基础设施和想法结合在一起的力量”;为此,“数字人文的实现,必须基于实际的实践、物质─智力的参与,以及制度策略”。Jack Hang─tat Leong发表于2019年的论文中引用了凯萨琳•菲茨帕特里克(Kathleen Fitzpatrick) 在2010年数字人文大会上提出的观点,即,“数字人文[被定义]是一个专业的跨学科领域,其特点:(a)利用数字资源和方法提出传统的、有时是新的人文问题;或者(b)用人文主义(humanistic)的方法和质疑的策略来解释和批评计算技术”,并且Jack Hang─tat Leong认为这个定义“值得全面引用”。澳大利亚历史学者克莱尔•布伦南(Claire Brennan)在2018年发文指出:“尽管‘数字人文’一词看上去包罗万象,但其确切含义尚不清楚,并且其早期与英语文学研究的联系意味着该词已部分被‘数字方法’所取代”;然而,这种由“人文计算”改为“数字人文”的“重新命名是有问题的,因为其强调的是研究工具的使用,可是该领域本身却正在调整,包括新的方法、新的主题和新的生产类型,而不仅是处理现有数字材料的新方法”。香港公开大学艺术及社会科学学院的数字人文学者曹颖宝(Anna Wing─Bo Tso)于2019年在其主编出版的著作中指出:“数字人文过去被称为‘人文计算’,主要指的是计算机技术在人文学科中的应用。然而,随着近几十年来各种设备、媒体和网络技术的激增,数字体验已经在现代生活中扮演了一个中心角色。对许多人来说,数字时代的生活是通过新媒体、社交网络和虚拟应用来冥想的。数字体验不仅仅是日常生活的一部分;它已经成为我们的日常生活。艺术、历史、电影、语言、文学、教育、媒体研究和社会学等学科的评论家和学者现在将这种新兴的全球现象描述为数字人文,这是一个日益增长的深度、多样性和丰富性的新兴领域。对于长期遭受高等教育预算削减的人文学科部门来说,数字人文现在被视为吸引国际研究和教育资金的新希望。”

当然,笔者也会有自己的见解,就目前国外研究状况而言,当下所谓的“数字人文”其实是指(定义为):人文环境的数字化建构和人文内涵叙述的表征数字化。若将以上赘述与笔者给出的定义相印证,自认为还是能够让混沌之中的“究竟何谓数字人文”这个问题渐显清晰而有所解惑。同时亦能以事实表明,数字人文与信息史学不是一回事。

3.西方先有数字人文这个事实抹杀不了信息史学探索的必要性。针对国内个别学者的质疑,有必要在此重复强调一遍笔者在2019年那篇论文里已经明确表述的两者区别:“信息史学的定义可见,其重点在于用‘信息’变革‘史学’。两者当中,‘信息’是实现变革的视角或切入点、手段和途径,‘史学’则是变革的作用对象或达到革新目的之主体。”“数字人文应属于人文学科领域计算机应用方法论及其实践过程中的技术操作理论。”相互比较“不难看出两者的差别”,“在理论探讨(哲学意义)的深度上,前者即信息史学显然已超越后者即数字人文。为此,两者并非等同,亦不能互为替代”,“究其根本,关键在于前者的着眼点为‘信息’(information),后者仅为‘数字(化)’(digital)而已”。

总之可以明确地说,信息史学倡导的是一种基于理论探索(历史的“信息本原论”和科学研究第四范式)前提的开放性方法论,其无疑有助于为我们的历史研究增添/开辟更多的有价值或实际意义的探索维度,同时,也有助于让21世纪信息时代基于大数据的新史学因之更具有整体及综合意义上的科学性。

结语

综上所述,信息史学强调的是研究者主体切换角度,立足于“信息转向”来进一步审视、发掘、思考历史和深入研究历史学中的诸种问题。

就历史研究的领域和对象而言,不论传统史学领域,还是新史学领域(诸如文化史、社会史、环境史、情感史等),有形无形、简单或复杂的信息,及其诸种“信息态”如生成、存在、传播、变异或阻断……实际上都不同程度地会对自然人个体、群体乃至社会整体发挥着作用。而这种作用,亦会对不同历史发展阶段中的人类社会各个方面,产生各种直接或间接的影响。或许对这类信息的社会作用和影响的研究;探讨受此影响之后的历史进程在微观或宏观层面如何走向,以至于历史事件又如何反过来干预、调整、改变了信息本身,便可能会是下一个很值得深入的新方向。

就历史学理论的研究而言,一是或许可以深入探究上述“信息态”对旧有历史理论和史学理论及方法论的源起认知以及体系构建,会有着怎样的作用。着手这方面的研究,或许能够从中提取出有助于完善现有理论和方法论的新认知。二是在切换了视角之后,运用一些基于“信息”认知前提的跨学科理论、方法和研究手段,有可能会进一步开拓出历史学理论研究的新方向、新思路和新领域。由此形成的新理论和新方法,既有抽象至信息的一面,又有归信息于具象的一面,抽象与具象互补,从而让历史学理论和方法论研究达到某种当代科学意义上的“新的综合”。通过信息史学的努力,让历史学研究在原有历史积淀的基础上变得更加立体而丰满。

总而言之,信息史学的提出,恰恰反映了曾经的两种趋向已然成为今天的现实。其一,在当今的信息时代,基于电子-数字(electronical-digital)的历史“原始文本”,以正在进行时的语态直接“讲述着”人类社会当下正在发生的故事。研究人员可以跨越或贯通数字(digital)和物理(physical)这两个空间现实,来探索信息流和人、物、思想之间的交互作用及流通传播;新的研究,则将需要考虑“大数据”和如何通过整合新的数据来源实现不同层次文化分析(不论定性还是定量),来促进历史学。其二,在当今的全球化时代,基于综合性全球关联而发生的任何事件以及事件过程,均具有了全学科/跨学科的性质,而旧有的学科分野泾渭分明且互不相往的那个学术时代,或许已经一去不复返了。

(注释略)

(作者:王旭东,中国社会科学院世界历史研究所研究员)