陈发虎,刘峰文等:史前时代人类向青藏高原扩散的过程与动力

2019-06-03

青藏高原是对人类生存最具挑战性的地区之一,研究史前人类向青藏高原扩散的历史及其主要的影响因素,对认识和理解人类对高寒缺氧极端环境的适应机制具有重要价值。通过青藏高原史前遗址的测年分析和动植物遗存的鉴定,结合古气候研究的最新进展,显示史前人类向青藏高原的扩散主要经历了三个阶段:旧石器人群在距今15000年之前到青藏高原季节性游猎;新石器人群距今5200年后大规模定居到青藏高原海拔2500 m以下的河谷地带;距今3600年后人类永久定居至海拔3000 m以上地区。气候变化对狩猎采集人群在高原的活动有重要影响,而新石器—青铜时代欧亚大陆农业发展与传播是促使人类向青藏高原大规模扩张和定居的最主要因素。

青藏高原,又称“世界屋脊”,平均海拔高度超过4000 m,面积达到250万平方千米,是世界上海拔最高、面积最大的高原。青藏高原高海拔地区氧气稀薄、动植物资源少、紫外线辐射强,是地球上最不适宜人类长期生活的地区之一。然而,目前有800多万人在青藏高原永久定居,海拔3000 m以上的常住居民主要为藏族。人类向青藏高原扩散和定居的历史,以及古人类适应高海拔缺氧环境的策略,是多学科领域科学家和社会公众广泛关注的科学问题。

遗传学研究显示,在更新世晚期和全新世中期青藏高原出现两次明显的人群扩张[1-2],但无法准确厘定史前人类向高原扩散的具体时间和路线。考古遗址出土的遗存,是古人类活动遗留下的直接证据。本文通过总结分析青藏高原旧石器、新石器和青铜时代遗址的空间分布,不同时代遗址动植物遗存的组合特征,以及可靠文化地层出土炭化植物遗存的精确测年结果,对比古气候记录,梳理史前人类向青藏高原扩散的过程和不同阶段人类的生计方式,并尝试探讨其主要的影响因素,为认识和理解古人类适应高寒缺氧环境的策略和藏族人的起源问题提供科学依据。

史前人类向青藏高原扩散的过程

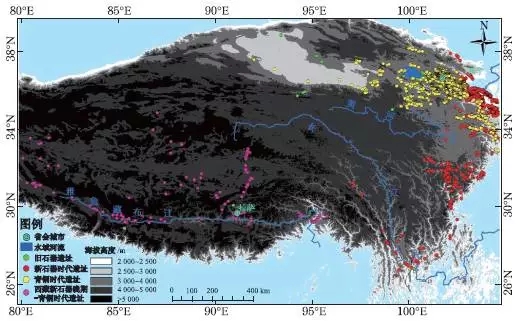

根据青藏高原文物普查和考古调查结果,在青藏高原共发现史前遗址近4 000处,其中70%以上分布在高原北部,空间分布如图1所示。青藏高原北部开展的考古研究和测年工作较为充分,文化序列较清晰。相对而言,高原南部的西藏地区新石器—青铜时代的年代序列尚不明确。青藏高原不同史前时代遗址的空间分布特征差异明显:旧石器时代遗址主要分布在青海湖盆地、柴达木盆地和雅鲁藏布江河谷海拔3000~4500 m的高海拔地区;新石器遗址主要分布在青藏高原东部边缘海拔2500 m以下的河谷地带;青铜文化遗址分布空间则明显扩展至海拔1700~4700 m的地区(图1)。

图1 青藏高原史前时代遗址分布图

目前青藏高原已开展测年工作的旧石器遗址约20处。最早的数据来自于拉萨附近的曲桑遗址(海拔约4200 m),在该遗址发现了19处人类活动留下的手印和脚印遗迹,光释光测年结果在距今21000年前左右[3]。然而,该遗址的测年数据并非来自有共生文化遗存的埋藏地层,其可靠性有待检验。青藏高原发现埋藏文化地层的旧石器遗址,最早的测年结果来自青海湖盆地的黑马河和江西沟遗址(海拔约3400 m)[4],碳十四和光释光测年数据显示这两个遗址的人类活动可追溯至约15000 BP?(BP为“距今年代”,指距1950年的时间)。在青海湖盆地共发现旧石器晚期遗址11处,海拔高度在3 200~3 400 m之间,年代范围主要集中在15 000~12 000 BP和9 000~6 000BP[5-7]。青藏高原其他有可靠文化地层和测年数据的遗址分布在黄河上游河谷和昆仑山口,包括沙隆卡遗址(海拔2 021 m,8 400~8 200 BP)[8]、拉乙亥遗址(海拔2 580 m,7 000~6 500 BP)、西大滩遗址(海拔4 300 m,6 800~6 500 BP)、野牛沟遗址(海拔3 800 m,7 700~7 400 BP)[9]、下大武遗址(海拔3 992 m,13 000~12 750 BP)等。上述研究显示狩猎采集人群在15 000~12 000 BP已到海拔3 200~3 500 m的青海湖盆地活动,9 000~6 000 BP活动空间扩展到海拔4 000 m左右。目前在青藏高原旧石器遗址中发现的动物遗存全部是野生动物(鹿、野牛、羚羊等)的骨骼(图2),尚未发现确切的永久居址遗迹和驯化动植物遗存,表明旧石器人群在青藏高原的活动方式很可能是季节性游猎,而不是永久定居。

图2 青藏高原不同时段典型遗址及其出土动植物遗存图

青藏高原新石器时代遗址数量较旧石器时代出现显著增长,但遗址分布的海拔高度明显下降,主要集中在海拔2 500 m以下的河谷地带[10]。青藏高原东北部的河湟谷地是新石器遗址分布最集中的区域。新石器文化包括仰韶晚期文化(5 500~5 000 BP)和马家窑文化(5 300~4 000BP),而齐家文化(4 200~3 600 BP)是新石器文化晚期向青铜文化早期过渡的文化,分布区域和出土遗存组合特征与马家窑文化相似,作为新石器文化讨论。在西藏地区也报道有大量新石器晚期遗址的发现[11],但除卡若遗址外,其他开展测年的遗址年代都晚于3 600 BP,与河湟谷地的青铜文化年代重合。在青藏高原发掘的新石器遗址中普遍发现了大量的房屋和墓葬遗址,以及驯化的动植物遗存(包括炭化粟黍种子和家畜猪、狗的骨骼等,如图2所示),说明新石器时代人类已经大规模常年定居在青藏高原低海拔河谷地带。由于炭屑碳十四测年受树木生长的“老木效应”影响[12],本文对新石器—青铜文化的年代讨论全部基于炭化农作物种子的AMS14C年代,显示新石器粟黍农业人群5 200~3 600 BP主要居住在海拔2 500 m以下地区。同时期在海拔3 000 m左右的少数遗址也有农作物利用的迹象,如西藏昌都卡若遗址[13]和青海省共和县的宗日遗址[14],但其文化内涵仍有待进一步研究。

青藏高原青铜时代遗址数量较新石器时代显著增多,分布空间扩张至海拔4 000 m以上地区(图1)。在青藏高原东北部出现了明显的空间分异:辛店文化(3 400~2 400 BP)主要分布在海拔2 500 m以下的湟水谷地,卡约文化(3 600~2 600 BP)主要分布在海拔2 500~3 400 m的黄河上游谷地、共和盆地和青海湖盆地,而诺木洪文化则分布在海拔2 700 m以上的柴达木盆地东部地区[15]。在不同海拔高度的遗址出土的动植物遗存组合同样差异明显:辛店文化遗址出土的植物遗存仍以炭化粟黍种子为主,伴有大麦和小麦遗存的出现;卡约文化遗址出土的农作物遗存以炭化大麦种子为主;在诺木洪文化遗址,农作物遗存同样以大麦为主,还出土大量的羊、牦牛、狗等家养动物的骨骼[10,16]。在青藏高原腹地的同时期遗址也发现了类似的动植物遗存,如:在昌果沟遗址发现了大麦、小麦和粟黍遗存[17];在曲贡遗址出土了大量牦牛、羊和狗等家畜的骨骼[18-19]。根据青藏高原的考古调查、研究和测年结果,可以勾勒出史前人类向青藏高原的扩散主要经历了三个阶段(图3(d)):旧石器人群不晚于15 000 BP开始在青藏高原海拔3 000~3 500 m地区进行季节性游猎,9 000 BP之后活动范围扩展到海拔4 000 m以上地区;5 200~3 600 BP新石器粟黍农业人群开始大规模在青藏高原东北部的河湟谷地海拔2 500 m以下地区定居,少数粟黍人群可能扩散至高原东南部的相对较高的海拔地区;3 600 BP之后,部分以种植大麦和放牧羊和牦牛的农牧混合经济人群进一步向高原腹地扩张,并永久定居至海拔3 000 m以上的高海拔地区[10]。

史前人类向青藏高原扩散的动力分析

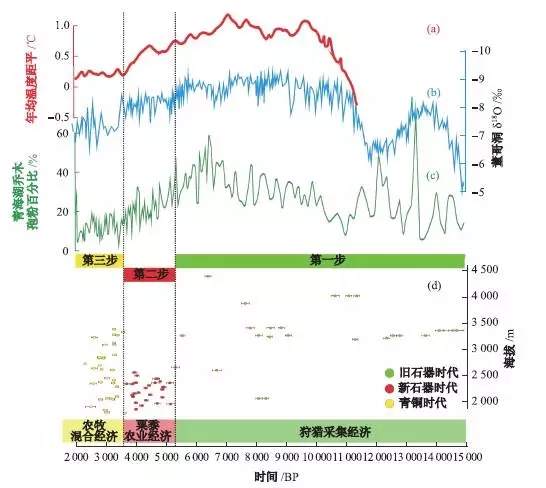

气候变化被认为是促使史前人类向青藏高原扩散的重要因素[5,20]。狩猎采集人群于60 000BP开始在青藏高原周边的低海拔地区生活,在气候寒冷的末次盛冰期(26 500~18 000 BP)也未曾间断[21]。根据青藏高原旧石器遗址可靠文化地层出土材料获得的测年结果,高原最早的人类活动出现在15 000 BP左右,处于末次冰消期后的BA暖期(15 000~13 000 BP)。该时期全球气温明显回升,季风强度显著增强[22],青海湖乔木花粉含量较高[23],显示青海湖周围发育森林植被,为野生动物的生存和旧石器人群在青海湖地区的狩猎采集活动提供了便利。适宜的环境条件和丰富的狩猎资源很可能是吸引青藏高原周边低海拔地区的旧石器人群在BA暖期到青海湖地区狩猎的主要原因。

青海湖盆地12 000~9 000 BP期间人类活动强度明显下降,很可能与新仙女木时期(12 800~11 600 BP)的冷干气候有关。全新世早期气候好转,北半球中高纬度地区温度和西南季风强度在10 000~7 000 BP达到最高(图3(a)和3(b)),青海湖乔木花粉含量在9 000~5 000 BP 处于全新世最高水平。该时期也是青海湖盆地旧石器人群活动强度最大的时段,在黄河上游谷地和柴达木盆地也都有旧石器人群的活动,显示气候变化是影响青藏高原旧石器人群活动的重要因素。8 000 BP左右在黄土高原西部的大地湾遗址开始出现原始粟黍农业社会,对青藏高原及周边地区的旧石器人群活动形成“竞争性排斥”[24]。此后狩猎采集人群在低海拔地区的活动空间被压缩,更多地活动在青藏高原北部的黄河上游河谷、青海湖盆地和柴达木盆地,并进一步向高海拔地区扩展。中全新世温暖湿润的气候和周边低海拔地区新石器农业社会的出现与发展,很可能是促使9 000~5 000BP青藏高原旧石器人群活动范围和强度明显增加的主要原因。

图3 青藏高原史前人类活动与环境变化关系图:(a) 北半球30°N~90°N 年平均温度距平曲线[25];

(b) 董哥洞记录的季风强度曲线[26];(c) 青海湖乔木孢粉百分比曲线[23]; (d) 遗址年代数据与海拔高度对比[10]

中国北方新石器时代种植的主要农作物是粟黍,最早驯化于10 000 BP左右[27]。尽管在大地湾遗址一期文化(7 900~7 200 BP)的地层中出土了炭化黍的种子[21],但该时期人类的生产方式依然以狩猎采集为主。成熟的粟黍农业5 900 BP后在黄土高原出现并迅速发展[28],推动粟黍人群沿黄河河谷向西扩散,中全新世适宜的气候条件则起到了促进作用[29]。粟黍在5 200 BP传播到青藏高原东北部的黄河上游谷地[10],4 700~4 300BP传播到高原东南部的卡若遗址[30],3 900 BP后在高原东南接壤的云贵高原出现了粟黍的种植[31]。5 200~3 600 BP青藏高原的新石器人群主要生活在东北部的河湟谷地。由于粟黍生长受积温限制,粟黍人群主要生活在海拔2 500 m以下地区。在青藏高原南部的昌都地区气温较高原东北部同海拔高约6 ℃,可能是粟黍遗存出现在海拔3 100 m的卡若遗址的原因。新石器时代人类在青藏高原的活动范围主要受生业模式的限制,而马家窑和齐家文化时期的气候波动对河湟谷地的文化时空演化也起到了一定程度的影响[8,32-33]。

4 500 BP后北半球中高纬度的温度明显下降,到3 600 BP降到全新世开始以来的最低值(图3(a)),季风强度也在3 600 BP之后显著下降(图3(b))。然而,3 600 BP之后人类的生存空间反而进一步向高海拔地区扩张。在青海湖盆地和柴达木盆地等高海拔地区出现了青铜时代的大型居址(如:塔温搭里哈遗址,图2),在青藏高原腹地的大型遗址发现了居住遗迹和驯化动植物遗存(如:曲贡和昌果沟遗址),显示青铜时代人类在气候冷干背景下永久定居至高原高海拔地区。青藏高原青铜时代植物遗存分析结果显示,海拔2 500 m以上遗址出土的农作物遗存主要是炭化大麦种子,动物遗存主要是羊和牦牛的骨骼[10]。这说明以种植大麦和放牧羊和牦牛为主的农牧混合经济是青铜时代人类在青藏高原高海拔地区常年生活的保障。农作物大麦、小麦和家畜羊最早驯化于西亚地区,在4 000 BP左右传入中国西北地区[10,34]。骨骼碳同位素显示此后400年C4作物粟黍仍是河湟谷地最重要的食物[35-36] ,但到3 600 BP左右C3作物大麦已成为该地区古人类重要的食物来源[10]。4 000~3 600 BP的气候恶化很可能导致对温度变化敏感的农作物粟黍产量不稳定,因而人类被迫拓展食物来源,并在此期间认识到外来农作物大麦和家畜羊适应高寒环境的特性,最终促成人类在3 600 BP后永久定居至青藏高原高海拔地区[10]。

结论

基于青藏高原考古学研究和测年工作的进展,可以较清晰地描绘出史前人类向青藏高原扩散过程的脉络。旧石器人群在更新世晚期,不晚于15 000 BP,已在青藏高原海拔3 000~4 000 m地区进行季节性的游猎。这种生活方式在高原东北部持续至5 300 BP,而在更高海拔的青藏高原腹地则可能持续更久。粟黍农业人群在5 200~3 600 BP大规模扩散并定居至青藏高原东部河谷海拔2 500 m以下地区,而以种植大麦和放牧羊、牦牛为主要生计方式的农牧混合经济人群在3 600 BP之后进一步向高海拔地区扩张并永久定居至海拔3 000 m以上地区。气候变化对史前人类向青藏高原扩散的不同阶段的影响存在差异,暖湿气候促进了旧石器人群和粟黍农业人群向高原的扩散,而青铜时代早期气候的恶化很可能加速人类生业模式的转变,间接促进青藏高原农牧混合经济的兴起。新石器和青铜时代欧亚大陆农业传播带来的农业技术革新,是促成人类大规模永久定居在青藏高原的最主要因素。

参考文献

[1] ZHAO M, KONG Q P, WANG H W, et al. Mitochondrial genome evidence reveals successful Late Paleolithic settlement on the Tibetan Plateau [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2009, 106(50): 21230-21235.

[2] QI X B, CUI C Y, PENG Y, et al. Genetic evidence of Paleolithic colonization and Neolithic expansion of modern humans on the Tibetan Plateau [J]. Molecular Biology and Evolution, 2013, 30: 1761-1778.

[3] ZHANG D D, LI S H. Optical dating of Tibetan human hand- and footprints: an implication for the palaeoenvironment of the last glaciation of the Tibetan Plateau [J]. Geophysical Research Letters, 2002, 29: 1-3.

[4] MADSEN D B, MA H Z, BRANTINGHAM P J, et al. The Late Upper Paleolithic occupation of the northern Tibetan Plateau margin [J]. Journal of Archaeological Science, 2006, 33: 1433-1444.

[5] BRANTINGHAM P J, GAO X, OLSEN J W, et al. A short chronology for the peopling of the Tibetan Plateau [M]//MADSEN D B, CHEN F H, GAO X (eds). Developments in Quaternary Science. Amsterdam: Elsevier, 2007: 129-150.

[6] RHODE D, BRANTINGHAM P J, PERREAULT C, et al. Mind the gaps: testing for hiatuses in regional radiocarbon date sequences [J]. Journal of Archaeological Science, 2014, 52: 567-577.

[7] 仪明洁, 高星, 张晓凌, 等. 青藏高原边缘地区史前遗址2009年调查试掘报告[J]. 人类学学报, 2011, 30(2): 124-136.

[8] DONG G H, WANG L, CUI Y F, et al. The spatiotemporal pattern of the Majiayao cultural evolution and its relation to climate change and variety of subsistence strategy during Late Neolithic period in Gansu and Qinghai Regions, Northwest China [J]. Quaternary International, 2013, 316: 155-161.

[9] 汤惠生, 周春林, 李一全, 等. 青海昆仑山山口发现的细石器考古新 材料[J]. 科学通报, 2013, 58(3): 247-253.

[10] CHEN F H, DONG G H, ZHANG D J, et al. Agriculture facilitated permanent human occupation of the Tibetan Plateau after 3600 B.P. [J]. Science, 2015, 347(6219): 248-250.

[11] 国家文物局. 中国文物地图集西藏自治区分册[M]. 北京: 文物出版社, 2010.

[12] DONG G H, WANG Z L, REN L L, et al. A comparative study of radiocarbon dating on charcoal and charred seeds from the same flotation samples in the Late Neolithic and Bronze Age sites in Gansu and Qinghai Provinces, Northern China [J].Radiocarbon, 2014, 56(1):157-163.

[13] 西藏自治区文物管理委员会, 四川大学历史系. 昌都卡若[M]. 北京: 文物出版社, 1985.

[14] 陈洪海, 王国顺, 梅端智, 等. 青海同德县宗日遗址发掘简报[J]. 考古, 1998(5): 1-14.

[15] 国家文物局. 中国文物地图集青海分册[M]. 北京: 中国地图出版社,1996.

[16] DONG G H, REN L L, JIA X, et al. Chronology and subsistence strategy of Nuomuhong culture in the Tibetan Plateau [J]. Quaternary International, 2016. doi:10.1016/j.quaint.2016.02.031.

[17] 傅大雄. 西藏昌果沟遗址新石器时代农作物遗存的发现、鉴定与研究[J]. 考古, 2001(3): 66-74.

[18] 王仁湘. 拉萨河谷的新石器时代居民—曲贡遗址发掘记[J]. 西藏研究, 1990(4): 135-139.

[19] 霍巍, 王煜. 曲贡遗址之性质及相关问题讨论[J]. 中国藏学, 2014(1): 91-98.

[20] 侯光良, 许长军, 樊启顺. 史前人类向青藏高原东北缘的三次扩张与环境演变[J]. 地理学报, 2010, 65: 65-72.

[21] 张东菊, 陈发虎, BETTINGER R T, 等. 甘肃大地湾遗址距今6万年来的考古记录与旱作农业起源[J]. 科学通报, 2010, 55(10): 887-894.

[22] WAND Y J, CHENG H, EDWARDS R L, et al. The Holocene Asian monsoon: links to solar changes and North Atlantic climate [J].Science, 2005, 308: 854-857.

[23] SHEN J, LIU X Q, WANG S M, et al. Palaeoclimatic changes in the Qinghai Lake area during the last 18000 years [J]. Quaternary International, 2005, 136: 131-140.

[24] BRANTINGHAM P J, GAO X. Peopling of the north Tibetan Plateau [J]. World Archaeology, 2006, 38(3): 387-414.

[25] MARCOTT S A, SHAKUN J D, CLARK P U, et al. A reconstruction of regional and global temperature for the past 11300 years [J]. Science, 2013, 339: 1198-1201.

[26] DYKOSKI C A, EDWARDS R L, CHENG H, et al. A high-resolution, absolute-dated Holocene and deglacial Asian monsoon record from Dongge Cave, China [J]. Earth and Planetary Science Letters, 2005, 233: 71-86.

[27] ZHAO Z J. New archaeobotanic data for the study of the origins of the agriculture in China [J]. Current Anthropology, 2011, 52: 295-306.

[28] BARTON L, NEWSOME S D, CHEN F H, et al. Agricultural origins and the isotopic identity of domestication in Northern China [J].Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2009, 106: 5523-5528.

[29] JIA X, DONG G H, Li H, et al. The development of agriculture and its impact on cultural expansion during the Late Neolithic in the Western Loess Plateau, China [J]. Holocene, 2013, 23(1): 85-92.

[30] D’AlPOIM GUEDES J, LU H, LI Y, et al. Moving agriculture onto the Tibetan plateau: the archaeobotanical evidence [J]. Archaeological and Anthropological Sciences, 2014, 6(3): 255-269.

[31] Li H M, ZUO X X, KANG L H, et al. Prehistoric agriculture development in the Yunnan-Guizhou Plateau, Southwest China: Archaeobotanical evidence [J]. Science China Earth Sciences, 2016. doi: 10.1007/s11430-016-5292-x.

[32] DONG G H, JIA X, AN C B, et al. Mid-Holocene climate change and its effect on prehistoric cultural evolution in eastern Qinghai Province, China [J]. Quaternary Research, 2012, 77: 23-30.

[33] DONG G H, JIA X, ELSTON R, et al. Spatial and temporal variety of prehistoric sites and its influencing factors in the upper Yellow River Valley, Qinghai Province, China [J]. Journal of Archaeological Sciences, 2013, 40: 2538-2546.

[34] DODSON J R, LI X Q, ZHOU X Y, et al. Origin and spread of wheat in China [J]. Quaternary Science Review, 2013, 72: 108-111.

[35] MA M M, DONG G H, LIGHTFOOT E, et al. Stable isotope analysis of human and faunal remains in the western Loess Plateau, approximately 2000 cal BC [J]. Archaeometry, 2014, 56: 237-255.

[36] MA M M, DONG G H, LIU X Y, et al. Stable isotope analysis of human and animal remains at the Qijiaping site in middle Gansu, China [J]. International Journal of Osteoarchaeology, 2015, 25: 923-934.

撰文 | 陈发虎,刘峰文,张东菊,董广辉 (兰州大学资源环境学院西部环境教育部重点实验室)

本文原载于《自然杂志》2016年第4期。摘自:自然杂志