王旭东:信息史学建构的跨学科探索

2019-08-17

摘要:21世纪的历史学,处于信息时代、受益于信息社会的进步,又服务于信息社会的咨询和决策需求。这成为历史工作者应予积极应对的新挑战,信息史学的理论建构探索和实践应用方面所做的尝试,正是对此做出的主动回应。信息史学认为,史学的本原是信息;历史研究的文本阅读和著述表达,是历史学主客体之间的信息流动;历史研究全过程,则是流程完整的信息处理过程。信息史学的目的在于将历史和历史认知及其阐释,抽象或解构到信息层面,从而系统地综合运用信息、信息理论、信息科学,以及信息化应用的相关理念、方法和技术支持及实现手段,来探讨并深入研究史学领域的诸种问题(包括历史是什么,历史的主客体,历史的定性、定量、关系和作用,历史表述的过程和结论的呈现等)。不论信息史学的理论构建还是具体应用,均不失为历史学思维与表达方式的跨学科突破。

关键词:信息史学 数字化历史 数字人文 跨学科 数字世界史

处于信息时代的今天,遍布世界各地和社会各个领域运行着的电脑和各式各样单片机里的芯片,每分每秒都在根据数学的某些算法始终以0和1的N种排列组合,循环往复地高速计算着,从而令0和1转换为可以被人类解读的各式各样的信息。正是这样的“计算→信息”,构成当下信息社会生活的基石,并且从某些侧面表明,信息始终同人类的生存密不可分,是人类社会历史发展的重要组成部分。现实启迪我们,将全新的信息阐释理论及与之相关的数据(data)和计算科技引入古老历史学并以此推动其跨学科变革,不失为一个值得尝试的新探索。我们意识到,据此构建一套新型的信息史学的基本理论、方法论乃至研究及应用范式,有助于开辟一条符合信息时代要求的历史学学科建设的新路径。

一、信息史学的定义和概念区分

(一)信息史学是什么

所谓“信息史学”(亦称信息历史学,英文historiography of information,或historiography of informatization,抑或informatizational historiography)是指,将历史和历史认知及阐释,抽象或解构到信息层面,系统地综合运用信息、信息科学、信息化应用之相关理念、方法和技术支持及实现手段,来探讨并深入研究历史学领域的诸种问题(包括诸如历史是什么,历史的主客体,历史的定性、定量、关系和作用,历史表述的过程和结论的呈现等)的一门新兴学问,或正在形成中的历史学门下的交叉/分支学科。

从体系建构角度加以规约和阐释,信息史学的基本范畴应包括三个层次:其一是“核心部分”,属于信息史学基本理论方面的研究,即以信息的视角,审视或探讨历史哲学和历史认识论中的所有命题,诸如历史是什么、历史和历史学的主客体、主客体之间的交流互动等。其二是“中间环节”,属于信息史学方法论方面的研究,即以信息与历史学相结合的视角,探讨信息化应用技术同历史研究的融合,纯粹的历史思辨向历史研究的可操作转化,进而从中抽象出可以指导历史研究具体应用的方法论原则。其三是“外延拓展”,属于史学实际应用的研究,即信息史学之实践理论的探讨,直接涉及具体的各类史学实践。

因此,在21世纪信息时代的今天,信息史学首先是一项跨学科的综合性理论研究及方法论研究,其次则是依赖于历史学领域具体问题探讨的信息化史学的应用研究。再有,信息史学的提出,并非要用它否认或替代历史长期积累形成的最基本的传统学术规范和文献学考据及实物考古之实证研究法则——“历史学是一门依赖于证据(史料)的学科”和“孤证不立”、“言之有据、论之成理”等,而是要在继承和发扬传统学术规范及实证方法的基础上推进历史学的科学化。

由上述信息史学的定义可见,其重点在于用“信息”变革“史学”。两者当中,“信息”是实现变革的视角或切入点、手段和途径,“史学”则是变革的作用对象或达到革新目的之主体。

(二)信息史学不是什么

信息史学首先肯定不是“信息史”(或“信息历史”,information history)。其次,信息史学也不是 “历史信息学”(historical informatics或histo—informatics/histoinformatics),或“历史信息科学”(historical information science)。再次,信息史学并不等同于“数字人文”。最后,信息史学和数字人文,也都不能与当下国内外流行的所谓“数字史学”混为一谈。

具体而言,关于“信息史”,如若仅以这个中文词汇讲,产生歧义的可能性极小。因为人们显然都会理解这个概念是指有关“信息”的历史。但是倘若把它看成一个外来译词而回溯到与之对应的英文词汇,这个原本不会发生歧义的中文词汇便具有了多义指向。在英语语境或文本中,可以译作中文词汇“信息史”的英文词汇,至少有“information history”、“informational history”和“history of information”。当然,这三组英文词汇,还可以有各自不同的译法,即依次可译为“信息历史/信息史”、“信息的历史/信息历史/信息史”和“信息的历史/信息历史/信息史”。尽管根据中文表达构词的通常习惯,这些貌似大同小异的英文词组都可以粗略地译成“信息历史”或简称“信息史”,但实际上却有相当区别。因为,“of”结构的描述性词组“history of information”,精确译法应为“信息的历史”(“关于或属于信息的历史”),根据这一译法的词组含义,可以简化译为“信息史”;而用形容词来修饰名词的词组“informational history”,按其准确译法同样可译为“信息的历史”(含义为“只是/仅限于以信息存在/表达的历史”),却不应简化译为“信息史”。至于以名词并列方式组合构成的专有名词“information history”,为了反映出英文原文构词形式上有别于前两组词汇或短语(在内涵及外延上当然也一定有所区别),则应以正式的表达法译为“信息历史”。如此一来,“information history”的涵盖最大,其中囊括了“informational history”和“history of information”的涵盖;而“informational history”的涵盖次之,其中囊括了“history of information”的涵盖;“history of information”的涵盖则再次之,仅囊括了自身的内涵及外延。

有意思的是,貌似“文字游戏”的这三组英文词汇,在研究“信息历史”的英国学者托妮·韦勒(Toni Weller)的学术实践中,都被她使用过。并且她的使用,并非无区别地混用。例如:韦勒2005年首度发表的有关信息历史的文章认为:“informational history”(此时韦勒所使用的是“信息的历史”用词)“把信息作为中心议题,审视它对现存的历史命题和当代社会、文化或政治基础设施的影响”。2007年,韦勒再度发表关于信息历史的论文,此时“informational history”用词已改为“information history”,并被明确定义为:“Information History(信息历史)本身就是一种独特的历史研究形式,其着眼于信息在过去社会中的作用。”“信息历史就是研究人类与不同知识形式之间的关系——记录、显示、传播、保存、收集、使用和理解信息”,以及“这些问题是如何产生影响并受到社会、经济和政治发展的影响的”。2008年,韦勒进一步指出:“Information History(信息历史)是对过去社会信息的研究,即探讨其是如何被理解、使用、组织、管理、收集、审查、恐惧、敬畏、出版、传播、展示等”,所强调的是信息在“社会中的作用”。2010年,韦勒依然明确表示:“Information History(信息历史)是对过去信息的研究”,其“试图将信息传播、审查、保存、访问、隐私等主题放在更广泛的历史话语中”,着重探讨信息在社会中的作用及其对社会历史发展的影响。这样对概念用词的调整使用,不仅表明韦勒充分意识到上述三组英文词汇之间存在内涵及外延的差别,更提示我们,身为国际学术界中信息历史的主要倡导和推动者,她所论述的“information history”概念理应译为“信息历史”。关于这点,在稍后韦勒为主编的论文集《近现代世界信息史:信息时代的历史》(Information History in the Modern World: Histories of the Information Age)撰写的《绪言》中,得到更加明晰系统的印证,即:“information history”概念用词,其实指的正是“信息”(information)“历史”(history)——探讨/揭示/描述/重现历史上的信息的作用,而绝非“信息”“史学”(historiography)。有评论指出,该论文集涉及的探讨方向和范围,反映出信息历史“是一个很有前途的新研究领域”,就此展开进一步研究将丰富我们对国家的信息如何发展及其背景的理解。至此,将以上界定与信息史学的定义相比较可以看出,信息史学显然不同于“information history”(信息历史/信息史)。

关于“历史信息学”,有必要先来弄清楚与之密切相关的“信息学”这个概念。所谓“信息学”(informatics),起先同计算机科学直接相关,通常被定义为基于计算机系统的信息处理研究。21世纪初,信息学被进一步确立为关于信息的科学,专门研究天然和人工系统中信息的表达、处理和通讯等。既然如此,历史信息学当然也就应该是信息学在历史学科中的具体应用。只不过历史信息学的涵盖,要远小于信息学。一种最为基本的狭义观点认为,历史信息学仅是关于历史知识组织和历史信息系统中的信息搜寻、检索及基本方法或手段的学问。另一种较为广义的观点则认为:(1)鉴于数字化(digital)和开放的数字化历史(digital history)之来源的日渐增多,历史学领域可以极大地从信息科学中获益,在组织和决策中建立起数据(data)和信息(information)的意识,并通过计算机或个人计算机(PC,俗称电脑)获得由其加工的丰富历史资源;(2)新的计算机科学技术可以应用于帮助历史学研究对象——史料或资料的验证和确认,进而实现基于文本的分析、图像的解析或多角度比较及构建某种历史假设,故而,历史信息学应当是类似于生物信息学或化学信息学的学问,有助于推动历史学的计算机运用以实现更广泛的科学计算之进步。与历史信息学相关的还有一个概念,即“历史信息科学”,这一概念由L.J.麦克瑞恩(Lawrence J. McCrank)在2001年发表的《历史信息科学:一个新兴的学科》(Historical Information Science: An Emerging Unidiscipline)中提出。他首次把历史信息科学的概念规定为:整合了历史的调查或考证方法,量化的社会科学和语言学的研究方法,计算机科学与技术,以及信息科学等,并且着眼于历史的信息的来源、结构和通讯。2004年,O.布恩斯特拉(Onno Boonstra)、L.布鲁尔(Leen Breure)和P.托伦(Peter Doorn)对历史信息科学这一概念作了发展,正式将其界定为处理历史研究特定信息问题的学科,并且规定该学科的主要任务是,在计算工具的帮助下,以一种通用的方式尝试解决历史研究中同史料有关的信息问题。他们还指出,这一定义不仅排除了历史研究领域之外的特定信息问题,同时也排除了非特定用于历史研究的一般信息问题。

信息史学不同于历史信息学或历史信息科学,除定义有别外同时还因为:信息史学与历史信息学或历史信息科学的侧重点不同,且前者的涵盖大于后者。前者引入信息科学的理论和方法研究历史学的所有问题,而后者只是探究服务于历史学科的信息学问题。在涵盖上,信息史学的理论建构,较之后者更加强调全方位。从这点上讲,历史信息学或历史信息科学其实应当从属于信息史学的方法论之技术应用层面。

至于信息史学与“数字人文”的关系,首先需要了解何谓“数字人文”。“数字人文”的英文词为“Digital Humanities”,缩略词为“DH”,而不断增添的试图定义“数字人文”学科的文献,则为我们提供一个可以洞悉其形成的重要视角。

1.“Digital Humanities”发端于英语世界,是从“Humanities Computing”(缩略词HC,意即人文计算)这一概念转换过来的。从某种意义上讲,无视或不甚了解人文计算之概念定义,也就无法或很难准确把握数字人文的内涵基础及方法论内核。

2.作为一个概念,“数字人文”起初只是一小群研究人员在2001年达成共识的一个术语,之后随着时间的推移,被越来越多的人认知并使用。及至2007年,已有学者表述道:“数字人文本质上是一个交叉的领域,其跨越了学科界限,也突破了理论与实践、技术实施与学术反思之间的传统屏障。”并认为,这一领域随着时间的推移已经发展出“自己的正统学说”,“其内部的联系和合作路线已经成为阻力最小的学术道路”。尽管如此,2005年之前仍有许多其他术语被用于指代现今称为“数字人文”的这一领域。甚至到2012年,指代“数字人文”领域的一些术语同样也在并行使用,这些术语包括,“人文计算”(humanities computing)、“人文信息学”(humanist informatics)、“文学和语言计算”(literary and linguistic computing)、“人文数字化资源”(digital resources in the humanities),以及偶尔会出现在源于欧洲大陆的著述中使用的“e—人文”(e—Humanities),等等。不过,有一个意义在今天看来是很明显的,即“数字人文”一词的兴起带来的一个重要影响是,使得有志于此的学者们能够自我认同为“数字人文学者”(digital humanities scholars)。

3.“数字人文”既是传统人文与计算方法(computational methods)相遇的产物,也是传统人文与计算方法的结合体。随着文化材料向网络环境的迁移,这些材料的生产、可用性、有效性和管理等诸问题给人文学科带来新的挑战和机遇。数字方法(digital approaches,亦称数字化方法)与大多数传统的学术形式相比,尽管仍然根植于人文研究的传统,但明显具有极强的协作性和生成性。它的出现,不仅改变了人类劳动文化,也改变了构成人文语料库的物质和客体的问题。有学者指出,从本质上讲,数字人文既包括学术生活,也包括社会生活,这一事实使得对其讨论必然远远超出技术的范畴。更有不少学者认为,“文化材料(cultural materials)向数字媒体(digital media)的迁移,是一个类似于文艺复兴和后文艺复兴印刷文化(post—Renaissance print culture)开花的过程”,其历史重要性及对未来之意义和影响可想而知。与意味着一种计算形式的“人文计算”相比,使用“数字人文”这一术语则被认为意味着宣扬一种人文主义形式,而概念用词中强调或突出人文学科则会更容易让人文社会或文化圈所接受。

4.有三种被认为颇为极端的观点和两个被共同关注的主题,反映了近年来世界范围的数字人文学者自身对这一新兴领域的认知及评判状况。均于2011年发表的这三种观点分别是:其一,斯蒂芬·拉姆齐(Stephen Ramsay)认为,如果你不进行具体的任何操作或制作实践(应是指数字化实践),你就不是一个数字人文主义者(digital humanist);其二,Marc Sample认为,数字人文不是一个关于搭建或构筑(building)的学问或学科,而是一个关于共享(sharing)的学问或学科;其三,Alvarado则认为,数字人文是一个社会范畴,而不是一个本体论范畴。共同的主题之一是,一个人是否必须掌握或运用编程技术,才能成为或算是数字人文主义者。另一个重要的共同主题,则是对“数字人文的理论缺失”的探讨。

5.关于规范性定义问题,截至目前,被英语世界的学术著述认为有关“数字人文”概念界定还不错的范本,采自互联网上开放式编辑百科全书——《维基百科》(Wikipedia)。据此给出的定义为:数字人文,也被称为人文计算,是一个计算和人文学科交叉,并对其予以研究、探讨和发明或创新,以及将成果运用于教学实践的领域。它的性质是方法论的,范围是跨学科的,涉及调查、分析、综合和以电子形式呈现信息。它研究数字媒介如何影响它们被使用的学科,以及这些学科对我们的计算知识有什么贡献。

至此,将以上介绍的有关数字人文的阐释片段予以概括,数字人文应属于人文学科领域计算机应用方法论及其实践过程中的技术操作理论。与信息史学之定义进行比对,同样不难看出两者的差别。当然,从人文学科这个意义上讲,历史学自当从属于该学科,并且信息史学与数字人文在方法论和实践运用操作上也有交集或交叉。但是,就目前情况看,在理论探讨(哲学意义)的深度上,前者即信息史学显然已超越后者即数字人文。为此,两者并非等同,亦不能互为替代。何以有此差别?究其根本,关键在于前者的着眼点为“信息”(information),后者仅为“数字(化)”(digital)而已。

最后,谈到数字人文自然会联想到近几年同样很热的“Digital History”这个词组,即“数字历史”,抑或国内时下普遍译成的“数字史学”(对于这一译法笔者持不同意见,但下文仍依国内当下流行的习惯,权且使用后者)。那么,“数字史学”(数字历史)与数字人文、信息史学之间又是怎样的关系?择要而言:其一,“数字史学”与数字人文的关系——前者实际上可以纳入后者的范畴。20世纪90年代数字人文学科发展阶段之特点,是大量关键性信息的提取及批判性编辑(上网)和存储库(数据库)建设。“数字史学”正是在这样的背景下,由数字人文探索中生发出来的。从这个意义上讲,“数字史学”完全可以视作是,数字人文的理念和方法导入历史学科之后而在史学领域的应用。其二,“数字史学”与信息史学的关系——前者处于后者体系建构之理论框架中的方法论及应用实践技术理论(实践理论)的位置,从这个意义上讲,前者同样也从属于后者即信息史学。

既然信息史学并非等同于近40年先后出现的那些分别冠以“digital”或“information”/“of information”/“informatics”的“humanities”(人文学科)及“history”(历史或历史学)新兴跨学科交叉领域,那么,我们当然就完全有必要专门对信息史学的立论展开更为深入的阐释。

二、信息史学的立论和建构依据

从历史学角度看,发生在20世纪并延续至今的当代社会信息化历史进程,存在着互为表里的两条重要发展轨迹。其一是外在的和物质或物理的,即从计算机到互联网,再到移动互联网的发展;其二则是内在的和思想认知或理论的,即从C.E.申农(Claude Elwood Shannon)信息理论的提出,到信息科学的确立,再到21世纪头10年科学研究第四范式的形成。不论就第一条发展轨迹,还是第二条发展轨迹而言,申农信息理论的问世,都具有开辟新时代的里程碑意义。因为,他的信息理论开启了20世纪人类社会思维和表达的转换。这样的重大转换,不仅确立了信息和数之间的科学关系,更引发了人类对信息本质的科学思考和理论探索。正因为经历了这样的思考和探索,才最终得以揭示信息的性质及其不可替代之存在价值。与此同时,亦为信息史学的立论及理论建构,奠定了客观历史演进所提供的物质基础。

(一)20世纪两次思维和表达的转换

以申农信息论为标志的这一次人类社会思维与表达的转换,由于建立在对信息和数之关系确立基础上的“信息计算思维”,从而引发人类社会历史上迄今最为重大、意义深远的一次革命——信息革命。

信息革命促成的社会进步带来的一系列变化是惊人的,以数字来表达,留给人们的印象一定极为深刻。国际信息哲学领域的开拓者、哲学家L.弗洛里迪(Luciano Floridi)指出,“信息革命正在深刻地改变着世界,而且这种改变是不可逆的。”他引用一份研究报告的数据显示,2002年度“印刷、电影、磁带和光学存储介质”共产生“约5艾字节(Exabyte, EB)新信息”(其中92%存储于以硬盘形式为主的磁介质上),“相当于3.7万座”“美国国会图书馆的藏书量”;人类的整个历史则仅需12艾字节便可存储起来。在弗洛里迪看来,以此为代表的普遍可见且定量化的海量数据,亦同样证实一个“数据库化的社会”(databased society)的广泛存在。故而他认为,信息社会“打造了全然一新的新实在”,为今天的人们“提供了极为强大的工具和方法论手段,不可避免地会影响哲学家从事研究和思考问题的角度、路径、方式和方法”,以及“观点的形成甚至所采用的词汇”。为此,正是第一次思维和表达的转换所引发的一系列历史变革,让我们这个社会的信息与数之间的关系发生巨大改变,使得人类历史的发展有了今日之走向。世界已处在一个信息时代,发达国家和大多数发展中国家的人们已完全置身于一个真实的信息社会。被卷入时代潮流中的历史学深处逐渐发生着的改变,已从学者个人的习惯和行为上悄然启始。

在当代社会信息化进程中,自然科学界探讨自身与信息化结合的问题,被视为“信息转向”。根据弗洛里迪的引申表述,所谓“信息转向”之定义,是指“由信息与计算机科学和数字信息与通信技术引起的实践与概念的转换”。这种转换“正导致一场大变革”,这场变革不仅发生在自然科学领域,而且也发生在哲学等人文社会科学领域L.弗洛里迪主编:《计算与信息哲学导论》,第20页。 从这个意义上讲,“信息转向”实际上可看作当今社会人们思维和表达的第二次转换。

国际科学界在前沿理论探索上做出的重大“信息转向”,大体发生在20世纪下半叶。20世纪50年代起至21世纪头10年,自然科学界先后涌现不少缀以“信息”词汇的交叉或分支学科,其中的突出代表是生物信息学(bioinformatics;亦称信息生物学,information biology)。作为新兴学科,其首要贡献是在20世纪80年代中后期触发科学家大规模的基因组研究,从而使生命科学领域于21世纪初取得人类基因组测序图谱等重大突破性成果。

置身于社会信息化浪潮中的哲学社会科学界,也在发生历史性变化。国际哲学界早在20世纪70年代就对信息及相关问题展开思考,90年代全面提出“信息哲学研究纲领”,21世纪头5年将“信息哲学”(philosophy of information)正式确立为哲学领域的一个独立学科。弗洛里迪借用哲学家埃文斯(G.Evams)的话指出,“有一个比知识更天然和更基础的概念……这个概念便是信息”。由此他认为,信息被提升为一个基本概念,它“与诸如‘存在’、‘知识’、‘生命’、‘智能’、‘意义’或‘善与恶’同等重要”,具有对其展开独立研究的价值和意义。在弗洛里迪看来,信息哲学大有希望成为“我们这个时代最具有激动和最富有成果的哲学研究领域”,“它将影响到我们处理新老哲学问题的整个方式,引起哲学体系的实质性创新”。这标志着哲学发生了“信息转向”。类似这样的转向,无疑也在其他人文社会科学领域出现。

(二)历史学的思维和表达的转换

统观历史学在20世纪下半叶的历程,不难发现它也在发生着突破传统束缚而实现自身思维和表达的转换。总体上看,这种转换是同历史学界关注且参与社会信息化进程,不断尝试凭借信息化应用技术的发展来努力追寻自身现代化的行为联系在一起的。

在中国,历史学从业者自20世纪80年代起开始尝试解决书写工具的现代化问题,由此形成当代历史学发展的“换笔阶段”,即以计算机替换书写效率低下的传统用笔。当然西方仅是用计算机键盘替换掉传统打字机,还称不上“换笔革命”,但计算机的信息综合处理能力和效率是传统打字机无法比拟的。所以,同样有着“换笔效应(工具进化)”。为此这个阶段中历史学家个体普遍发生的“换笔革命”,完全可以视作历史学的“计算机化转向”(computerized turn,亦有人简译为“计算机转向”)。如此转向的直接结果,便是让历史学家不仅达到“手的延伸”之目的,更要实现“大脑(脑力)的拓展”。进入90年代,历史学界又与图书馆界联手合作,共同尝试将历史研究资料数字化,建成便于使用的数据库。这种变化可以看作历史学“数字化转向”(digital turn,亦有人简译为“数字转向”)的起始阶段。也是在90年代,美国历史学界还率先出现通过互联网发表或网络出版历史研究资料及研究成果的现象,专门服务于历史学的网络学术期刊和网络资料库等陆续问世。对于这样的变化和之后21世纪头10年的发展,我们将其表述为“网络化/自媒体化转向”(internetize/WeMedia turn)。21世纪初,历史学领域从“计算机化转向”到“数字化转向”、再到“网络化/自媒体化转向”的探索和实践,已引发历史学界新的理论思考。这样的思考建立在哲学及其他学科领域已有变化的基础上,是对当今信息时代所发生重大社会变革做出的积极响应。

严格意义上讲,历史学的“计算机化转向”,探讨和解决的仅是工具或手段的现代化问题。而历史学的“数字化转向”,却将探讨和解决问题的重点从工具转到内容,并涵盖两个方面:其一是内容存在形式的现代化;其二是内容承载方式的现代化。内容存在形式的现代化,指的是历史学研究对象和成果,由传统的纸质文本转向以“0”和“1”数码编排组合构成的数字化文本。内容承载方式的现代化,指的是以“0”和“1”再外加计算机网络所构成的载体——存储载体和流通载体。究其本质,就是用数——0和1这样的二进制组合,替代天然物质形成的介质。这是人类真正意义上最了不起的创新革命之一!这种改变及改变所成就的客观现实的存在,自然要引发对历史学本身做出突破原有局限的进一步理论思考,思考究竟是什么在历史学背后对其内容起着支撑作用。换个角度提问,0和1之间以编码方式——“排列组合”之数学计算,所表达的是些什么?答案用一个词便可表述,即“信息”(information)。从信息的角度来重新认知历史;以信息化应用技术和手段提供的表达方式或方法用于历史内容的表述,据此建构一个全新的历史学阐释学体系,也就形成“历史学的信息转向”。信息转向,为古老的历史学和先进的信息科学之间的融合,提供了理论贴合面和可供实际操作的通道。

将“信息”的科学概念和信息科学的理论及技术手段引入历史学,显然需要通过如下四个方面的转换来加以实现:第一,视角的转换,即用信息的视角来看待历史;第二,观念的转换,即用信息的观念来标识历史;第三,认知的转换,即用信息的认知来理解历史;第四,理论的转换,即用信息理论和方法论来阐释或表达历史。须在此强调的是,并非要用这四个转换来替代历史记载或书写的内容,而是要从史学理论层面重新审视或探究“历史到底是什么”这样似曾已解决的命题。从“信息”的角度重新解答这一命题,有助于让古老的历史学同最先进的信息科学相结合,从而在历史学“数字化转向”的基础上实现历史学的“信息转向”,使之真正实现与时代发展同步的自身现代化。

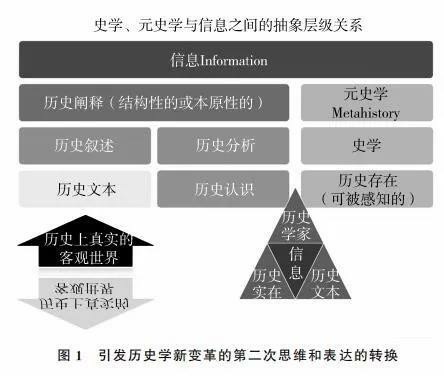

从上述四个方面的转换着手,以“信息”这一概念为基本出发点重新审视历史学,我们会发现如图1所示的一个全新的历史学理论体系架构和阐释系统。

首先,把“历史实在”、“历史文本”和“历史学家”三者联系在一起的唯一纽带,显然只能是“信息”。因为,历史学家只能通过历史文本(不论文献还是遗物或考古遗迹)来感知或领悟历史实在。图1右下方的三角结构,表达的正是三者之间的这种信息关系。

其次,历史上真实的客观世界对于后人而言,如同一个黑箱,里面究竟发生过什么、有怎样的过程,都无法直接知晓,唯有凭借或是通过留存下来的信息(历史文献、遗物、考古遗迹),才能间接地有所了解。历史学家是如何了解的?换言之,历史学的认知结构或体系框架是怎样的?在图1的方块结构图里,起自左下角而向右上方的逐级抽象的关系中,我们能够看出层级架构相互之间存在着如下关联:

1.“历史文本”是历史学或历史研究的基本出发点,性质属于历史学家与“历史上真实的客观世界”之间的边界贴合面。“历史上真实的客观世界”可以视为黑色的,因为我们无法直接从中获取信息。但“历史文本”较之前者则可以视其为灰色的,能够从中采集到直接来自于前者的一定数量的信息。对于历史学家而言,“历史上真实的客观世界”是他想要探知或了解的终极对象,而“历史文本”则是他可以直接接触到的研究对象。

2.为了解读“历史文本”的信息并将其表达出来,历史学形成“历史叙述”、“历史分析”和“历史认识”。“历史叙述”、“历史认识”与“历史文本”有直接联系,而“历史分析”则是附着于叙述和认识之间的信息处理过程,同“历史文本”发生关系属间接关系。该层级或环节的要素、内容,构成历史学的主体,亦是常人所理解的历史学,同时亦是千百年来传统历史学的基本架构。在传统历史学中,“历史分析”这一部分即分析过程基本上仅存在于史家的脑海里,而付诸文字的主要是“历史叙述”和“历史认识”两个部分。例如,司马迁撰《史记》,正文主体为“历史叙述”,而他的“历史认识”以“太史公曰”的方式列于篇尾。修昔底德著《伯罗奔尼撒战争史》,他的“历史认识”则以夹叙夹议的方式列于“历史叙述”的行文中。“历史分析”的过程由大脑中走出来落在纸上而成为历史著述的主体内容,则是20世纪以来的事情。正因为有这样的变化,“叙述的历史学”才得以转变为现在我们常可以见到的“分析的历史学”。

3.接下来的情况(结构层级或关系)变得复杂起来。其一,让我们先看一下图1列出的第一个纵向层级关系,即“历史文本”→“历史叙述”→“历史阐释”。这种最为基本也是最为传统的历史学思维或表达方式,目的是上升到阐释学意义上的境界,期待以此实现对历史真实的所谓“真切”阐释。在这一传统历史学模式中,“历史文本”直接处于逻辑结构的起点,拥有基础性或根本性的最重要的地位。其二,再看图1列出的第二个纵向层级关系,即“历史认识”→“历史分析”→“历史阐释”。这是完全不同于传统历史学的新模式。在这一模式中,“历史认识”成为逻辑结构的起点,而传统史学强调的“历史文本”在这里并不是最重要的(当然并不是将其排斥于历史学之外,而是以关联方式存在着),由此我们不禁想起柯林武德那句“一切历史都是思想史”的著名论断。不错,这就是以柯林武德为代表的20世纪的分析历史哲学模式,同时也是“分析性的历史学”的模式。其三,将视线转到横向关系并自下往上:“历史文本”通过“历史认识”,可以成为能被感知的“历史存在”,这就是历史文献和历史遗迹被认知的一个过程;“历史叙述”加上“历史分析”,也就构成最基本的“史学”;而结构性的和本原性的“历史阐释”,则构成“元史学”,这里的元史学并非局限于海登·怀特编纂学意义上的概念,而是史学理论意义上的概念。纵向层级关系中的“历史存在”→“史学”→“元史学”,可以清楚地揭示出“元史学”的含义及位置。其四,图1所示左下角至右上角的对角线关系,即“历史文本”→“历史分析”→“元史学”,同样揭示了“元史学”的含义和位置。这样一种逻辑关系,倒是体现了海登·怀特的本意。其五,我们将历史学诸要素及层级逻辑关系作逐级抽象,一直抽象到历史或历史学最本原的地方,那会是什么呢?很显然,正如图1的结构模型所标示的那样——位于层级最上端的唯有“信息”。前面我们说过,离开信息,也就无所谓历史和历史学。历史之所以是历史,是因为信息的作用;历史学之所以是历史学,也是因为信息的作用。历史研究倘若除掉同“历史”二字个性化相关的所有形容词和限定词,余下的也就是信息处理过程了。

所以,厘清和正确认识历史学与信息之间的关系,应当是历史学的第二次思维和表达的转换。这种转换,有助于建立历史学同信息科学及信息化应用技术科学之间的沟通和跨学科融合。如此的沟通和融合,对21世纪信息时代推动历史学的“信息转向”,并通过“信息转向”达到该学科进一步现代化的目的,无疑具有重要意义。

(三)基于“信息”的史学新认知依据

提出和建构21世纪的新史学——信息史学,并非只是基于以上关于历史学要素层级之间逻辑结构的分析,同时还具有源自现实的科学探索实践所构成的新认知依据。

依据之一:现实世界是由信息构成的。既然自然科学通过长期深入研究已经确定,信息是物质的;或进一步表述,信息是物质的第三(或曰“X”——因为极有可能随未来进一步发现而改变)属性,信息就是物质的某种存在形式或方式;或者按照另一种更为彻底的观点,宇宙就是由物质、能量和信息构成的。那么,我们就完全能够由此导出这样一个结论,即:信息不仅是维系现实世界的纽带,更是现实世界的基本构成要素。如果我们跳出传统观念或知识体系的框框,重新以“信息”理念认知来审视整个地球变迁的沿革历程,便会发现生物界的演进离不开信息的存在与传递。这样的结论也是被自然科学的研究进展所证实了的。生物系统不论简单还是复杂,个体内部以及个体之间存在的相互作用,表明其具有信息处理功能,正是这种功能,让生物系统得以不断产生并维系。自然界生物系统的这一属性同样延伸至人类社会。事实上,对于人类社会的存在和发展,信息的这样一种不可替代的作用更为突出。信息在人类社会延续上发挥着两方面的作用,其一是生物学意义上的,即人体内的DNA——遗传基因编码,保持着人类这一物种的群体和个体的繁衍,并决定着人的血缘族氏家宗的特性承袭;其二是社会学意义上的,从口头语言、到形体语言,再到书面语言、通讯语言、计算机语言……不论是自然语言还是人工语言,承载和传递的信息既维系着人际交往又维系着社会秩序和社会运转。

依据之二:历史学的本原是信息。具体到历史学,信息的作用更是一种无以替代的客观存在。在历史学中,信息可以区分为“主动记载”和“被动遗存”两大类。所谓“主动记载”类是指,人们出于某种目的而有意识地,以符号(如文字等)或声音(口耳相传、录音等)、图像(绘画、雕塑、摄影、录像等)等方式记录下来的信息。对于历史学而言,则是历史学家出于记录、陈述、描写、还原、再现某个历史之目的而有意识地书写的历史或历史学著作,或通过近现代工业化及信息化手段制作的其他类型历史作品(如历史影片、数字化多媒体历史作品等)。所谓“被动遗存”类则是指,历史上的人们留存下来的生活遗迹,或生活物品(从日常生活必需品到精神消费品)、非用于历史书写目的之档案文献资料等。遗迹多数通过考古发掘来获得。生活物品则亦有通过一代代收藏或保管而存留给后世的。不论“主动记载”还是“被动遗存”,一个显而易见的事实是,如果没有信息的作用,历史便失去了赖以存在的根本,历史也就无所谓历史而灰飞烟灭。

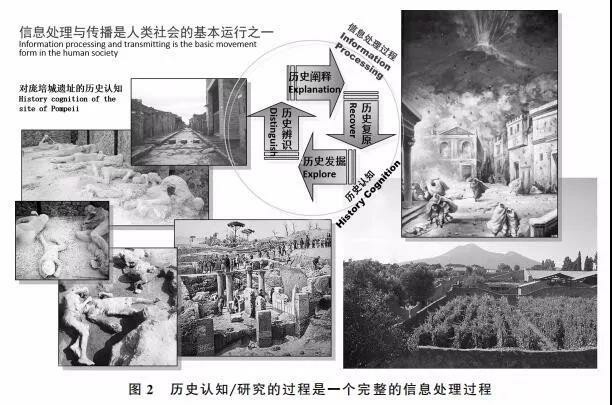

依据之三:用信息科学视角看,历史认知或研究过程本身就是一个完整的信息处理过程。前面已就历史与信息的关系作了明确分析或阐释,如果再从信息科学的角度具体审视历史认知过程和研究过程,则能进一步发现这样的过程本质上恰是一个完整的信息处理过程。如图2所示,以庞培遗址考古发现为例:(1)考古发现的过程基本可概括为四个阶段:“考古发掘”→“考古辨识”→“考古阐释”→“考古复原”。(2)对这一过程予以抽象,即将其中“考古”二字替换成“历史”,便可得出历史认知或研究的过程:“历史发掘”(收集史料)→“历史辨识”(分析史料)→“历史阐释”(解释史料)→“历史复原”(根据对史料的认知著述历史)。(3)再做进一步抽象,即将“历史”一词替换成“信息”,使之成为“信息发掘”→“信息辨识”→“信息阐释”→“信息复原”,由此会发现历史认知/研究过程的实质,恰恰是信息科学意义上典型的一个完整的信息处理过程。

既然已经揭示了历史的本原就是信息,历史的认知或研究本身就是一个完整的信息处理过程,那么,我们也就为历史学与信息科学的“无缝对接”找到了一个至关重要的关键词——“信息”。正是“信息”这个关键词,成为历史学同信息科学或信息化应用技术科学实现原本截然不同的话语体系之间的沟通、交汇或交融的衔接点或贴合面。有了这样的衔接点或贴合面,就为我们将信息化应用技术科学导入历史学领域并据此改造史学认知方式和表达方式,提供了依据。

三、信息史学的实践及有效性验证

将信息科学、信息化应用技术科学引入古老的历史学,探讨如何凭借信息化实现其自身现代化,并为此构建信息史学的理论和方法论体系,不仅要解决具体应用或操作环节上的某些技术性问题,更是希望能够达到“整体+综合+动态+可视化”的历史研究新境界。作为信息史学的实践理论之一——“数字世界史”(Digital World History,DWH)的提出,便是具体应用上的实践尝试。

(一)整体、综合的数字世界史理论模型和四维时空表达法

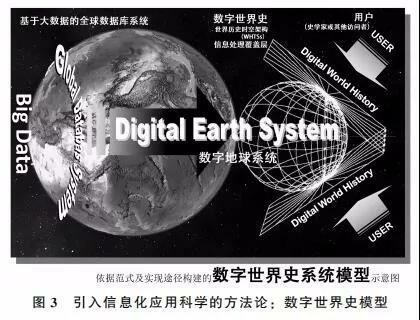

关于数字世界史之理论建构的系统阐释和论证,笔者已有专文刊发,兹不赘述。这里仅给出如下页图3所示的“数字世界史系统模型”(Model of Digital World History System, MDWHS),以便就以往未尽的理论思考作进一步论述。

由图3可以看到,数字世界史系统模型(MDWHS)的主要特点反映在三部分:其一,数据源。通过数据库系统自身具有的全球性质的开放式网络接口,对大数据实施采集,以此实现全球范围内跨学科基础数据资源的调用。其二,系统的主体——数字地球。所谓“数字地球”(Digital Earth),是“对真实地球及其相关现象统一的数字化重现和认识”,“核心思想是用数字化的手段来处理整个地球的自然和社会活动诸方面的问题,最大限度地利用”数字化的各种信息“资源”,从而使人们“能够通过一定方式方便地获得他们想要了解的有关地球的信息”,主要特点是“嵌入海量地理数据”,实现对地球的“多分辨率、三维描述”。数字地球是本系统运行的主体平台,除了具有对各类基础数据提供选择性叠加或呈现等基本功能外,同时还应能提供数据科学计算(空间计算)、时间轴动态选择和可视化建模(2D+3D)等一系列高级编程或运行的功能。其三,叠加在数字地球之上的“世界历史时空架构(WHTSs)信息处理覆盖层”,且其表达方式为“可视化+可动态”的。这三部分组合成为一体,便是用于对人类社会历史发展实现总体、综合研究的“新世界史e—Science”,即集成了大数据、云计算和可视化技术的“世界历史学科研信息化基础设施的理论体系及应用系统”(英文表述可以考虑有两种写法,e—World History Science,缩写eWHS;或e—Science for World History,缩写eSWH)。

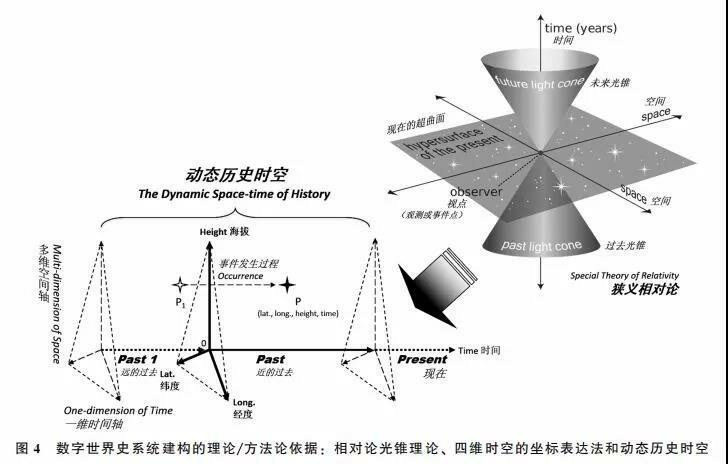

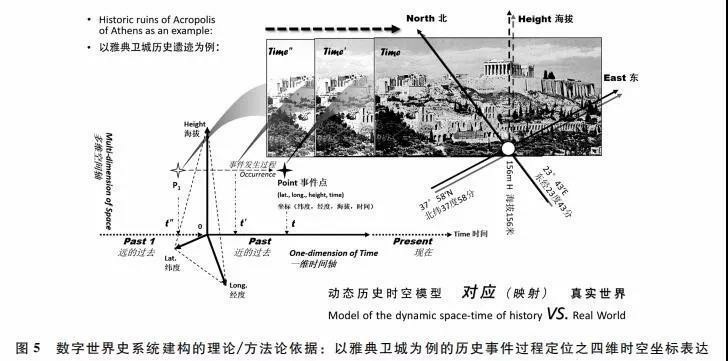

就信息史学而言,专门提出“数字世界史”概念,以此进行理论探索和实践上的操作性检验,主要目的之一,就是要尝试将历史学家研究世界历史的思考过程及结论,由传统的“自然语言”表达方式(单纯的文字书写),转换成为一种“多维动态可视化”新表达(基于信息化应用技术科学的交互功能,在时间和空间两个方向均可自主调节)。这样一种全新表达方式的实现,涉及一个重要环节,即自然语言中的描述性历史要素,与虚拟现实(VR)情境之交互界面的数字化对接。具体地说,也就是对历史文献或历史学家著述中以自然语言表达出来的内容,进行关键性要点的抽取并加以数字化动态时空区位的标引。当然,若想很好地解决这一难题,必须首先在原理层面给出基础理论方面的科学依据,然后由此形成某些切实可行的方法论。对此,笔者采取的做法是引入理论物理学中的相对论。具体运用上,则涉及相对论的“四维时空”理论表述,“事件视界”(event horizon)中过去/现在/未来的表述,以及四维时空坐标定位的标注/表达方法等,如图4、5所示。

从图4可见,位于该图右上角的光锥(light cone)是相对论对空间、时间和事件点这三者之间某种关系的理论表达。这样科学性质的表达,应该说已大体直观地(可视化地)描述或揭示出过去、现在、未来这三个四维时空,与事件及事件视界之间的关系。以此为凭,我们便可构建出一种能够适用于数字世界史研究的“四维时空坐标体系表达法”,即该图主体区域所呈现的“动态历史时空”(Dynamic Space—Time of History)系统。这样的动态历史时空系统,是以坐标化方式对历史事件的点和过程作出某种表达或描述的。对历史事件时空进行定位,恰恰为更好实现信息化应用技术层面上的可操作性标引,提供了相应的理论支撑和解决方案。

图4呈现的坐标体系蕴含的主要内容有:(1)坐标系由“多维空间轴”(muti—dimension of space)和“一维时间轴”(one—dimension of time)构成,其中的多维空间轴对应地球上的实体空间,分别设定成“纬度”、“经度”和“海拔”;而一维时间轴则根据时间箭头的方向性,自左至右形成一条由“远的过去”(past 1)、“近的过去”(past)和“现在”(present)相连而成的从过去到现在、再延伸至未来的时间轴线。(2)存在于过去(past)的历史事件点“P”,是由较之更远一些过去(past 1)的某个点“P1”发端,而后再经历了事件过程(occurrence)的演进才最终形成或抵达的。借用爱因斯坦的表达法,这里的历史事件点“P”在多维动态时空坐标系中的定位——坐标值,可以标注为“P (lat., long., height, time)”,即括弧内的四个值分别为纬度、经度、海拔和时间。对于以如此的四个值来标注或表达四维时空中一个点的方法,美国杰出应用数学家、数学哲学家和数学史学家莫里斯·克莱因(Morris Kline)亦曾指出:“四维几何的概念,实际上在研究物理现象时非常有用。有一种观点,从这种观点出发,物理世界能够被认为是,而且应该被认为是四维的。任何事件都在一定的地点和一定的时间发生。为了描述这个事件与其他事件的区别,我们就应该给出该事件发生的地点和时间。它在空间中的位置能够由3个数来表示,也就是它在三维坐标系中的坐标,该事件发生的时间则能由第四个数来表示。x, y, z和t 4个数,不能再少了,这样才能准确无误地表示事件。这4个数,就是四维时—空世界中的一个点的坐标。”“人们把关于事件的世界想象为一个四维世界,而且按照这种方式研究物理事件。”“连续变动的位置,也可以描述为是四维世界中的一些点的点集……”

既然在真实世界里,地球上的人类社会发展进程中所发生、出现或存在过的任何历史事件都有着特定时间和地点,那么,我们就完全可以赋予历史事实以相应的时空坐标值,从而使之实现在具体时空坐标点上的定位标注。以古代雅典卫城这一时空坐标点所发生的历史事实为例,运用图4“动态历史时空”的表达原理,便可转换成图5所示对实际发生过的历史事实做出具体标注。从图5能够看到,雅典卫城的空间三维坐标可以具体标做北纬37度58分、东经23度43分、海拔156米。而在这一空间位置上发生的历史事件,其事件过程P1→P若反映在时间一维上,便会存在着Time″→Time′→Time这样的演进。倘若再设:事件起始点P1的时间为t″;事件终结点P的时间为t。据此而对应地标注到四维时空坐标系统上,则:事件起始点和终结点的坐标值便分别为,P1(37°58′N,23°43′E,156m H,t″)和P(37°58′N,23°43′E,156m H,t)。显然,通过这样的定位标注方法,原本只能用自然语言进行一维表达的历史事件过程,便可以转换成为具有时间轴上多帧“空间横断切片”样式的动态的多维时空表达了。

总之,采取这种基于四维时空坐标系的“动态历史时空定位标注原理”,我们就可以凭借已有的信息化应用技术提供的软硬件工具,将其运用到基于DE+GIS软件平台所构建的数字世界史系统中,使之服务于具有“总体+综合+动态+可视化(虚拟现实)”等全新表达范式特点的历史研究。

(二)数字世界史理论的实际应用:GE平台上的综合性历史研究案例

不论是信息史学的理论认知、体系建构和方法论原则,还是更为具体的数字世界史的研究理论和四维时空表达法,均离不了实践的检验,即通过某些可操作性的实验来获得有效性验证。

1.可用于历史研究虚拟实验的大数据综合调用及可视化合成的GE平台

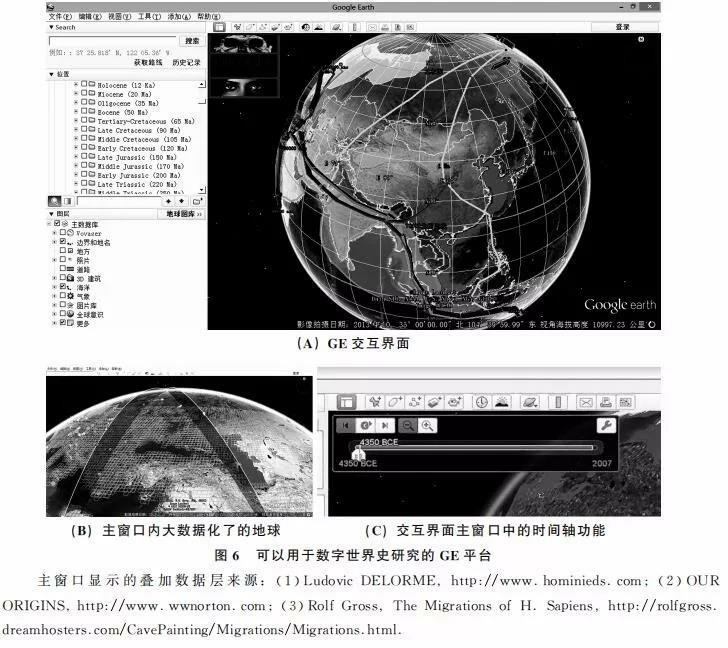

尽管在严格意义上讲,现实中人类社会的历史过程无法百分之百地还原重演,但由于社会信息化发展到今天的水平,我们还是可以凭借信息化应用技术搭建起一个“虚拟历史实验室”,以此虚拟出历史过程来验证我们的某些理论和观点。笔者注意到美国谷歌公司自2005年起公开发布的谷歌地球(Google Earth,简称GE)系统,基本符合数字世界史对数字地球的要求,可以用做我们的虚拟历史实验室。

图6是笔者为进行信息史学之“数字世界史”实验选用的GE平台的PC桌面版客户端的用户界面截图。图6(A)中,右边为主窗口,现在看到的是早期人类起源及迁徙概况的可视化呈现,由不同来源的三组数据层叠加而成;左下是谷歌免费提供的基础信息、数据资源的主数据库内容窗口,选择相应的基础数据层,便可将其覆盖到主窗口中的数字地球上,实现数据的叠加;左上是用户“我的地点”数据库内容,对其实施选择操作,用户自建的数据层同样可以叠加到主窗口中的数字地球上。当前截图显示的内容是,地球演变史即“地球史的全球古地理观察:从前寒武纪晚期到最近时期”(Global Paleogeographic Views of Earth History—Late Precambrian to Recent)的数据层。图6(B),则是GE平台提供给用户进行可视化互动操作的大数据化的地球。此外,GE平台还提供了一个对于历史研究而言很重要的功能——时间轴,如图6(C)所示。通过数据层的编程来实现对时间轴的调用,便能让主窗口中的数字地球可视化地动态展现出不同时间节点上历史空间里的事件过程,以及该过程所处环境的差异性变化。

2.研究案例:蒙古人西征路线历史数据+黑死病暴发流行历史数据+地球环境大数据=疾病史研究的新视角和新发现

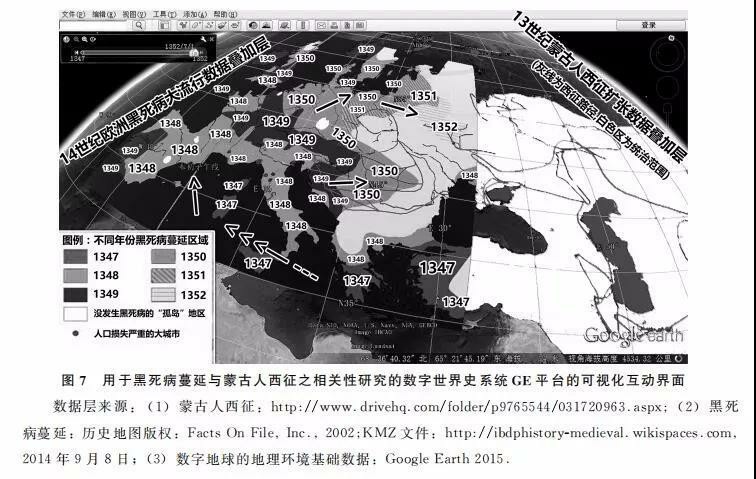

接下来列举的案例,是一个以信息化手段,通过叠加处理三组数据(两组长时段历史文献数据,一组超长时段里形成的地理环境数据)获得的可视化大综合结果,对这一结果进行交互式操作,最终形成的则是三组数据之间历史相关性的探讨,如图7所示。

在现代西方历史学领域,中世纪史上的蒙古人西征属于20世纪下半叶全球史兴起后重新热起来的一个传统研究课题;同样,中世纪史上的黑死病也可谓20世纪最后20年因疾病史的兴起而再度热起来的传统研究课题。已有的疾病史研究成果普遍认为,两者之间的相关性,主要或集中表现在因果关系上。具体而言,一种较为普遍或正统的观点认为,蒙古人半个多世纪的西征开通了欧亚大陆北部(北纬45°—北纬55°之间)东西方贸易大通道,并于1346年攻打一个位于克里米亚半岛名叫卡法(Caffa或Kaffa,今称费奥多西亚,Feodosiya或Theodosia)的重要贸易中转栈点城市,这是导致14世纪黑死病暴发并在欧洲大流行的直接甚至根本原因。例如,威廉·麦克尼尔在1976年出版的《瘟疫与人》中就明确提出这种观点。事实上,早在1893年便有一位名叫弗朗西斯·加斯奎特(Francis A. Gasquet, 1846—1929)的黑死病研究者就已经这样看问题了。以美国另一位生态环境史研究见长的历史学家肯尼思·基普尔(Kenneth F. Kiple)为主编,聚集了各国知名专家学者执笔,并由颇具学术声誉的剑桥大学出版社于1993年首版的《剑桥世界人类疾病史》,更是沿用了这样的认知。

如某些研究者指出的,形成这种观点或认知的最主要依据是一份史料,即生活在14世纪的意大利商人加布里埃莱·德·穆西(Gabriele de’ Mussi)用拉丁文撰写的一本回忆录。在该回忆录中,穆西记述了蒙古人攻打卡法城时散布瘟疫的情景。然而,仅凭这份个人回忆录性质的史料所载,便将影响巨大且深远的两个重要历史事件予以必然的因果关联,且由此推导或演绎出上述的结论,是否会造成“一叶障目”,由此遮掩了客观事实而阻碍人们去做进一步探究呢?显而易见,仅限于纸质文献或其他物理介质如考古遗址遗物等传统意义上的单一史料(孤证),以及史料的传统运用方式或手段,要想对上述问题有所破解,只能期待着史料方面的新发现了。幸运的是,信息时代的科学研究第四范式的兴起,为破解上述困境展现了完全不同的前景。图7所示的依照数字世界史理论和方法建立起来的大数据+可视化之交互性的研究平台,能够就上述问题实现单一史料难以达到的某种跨学科视野上的突破,进而让我们有新发现。

从图7可见,第一组数据层,即由GE自带的来自卫星观测的全球地理数据,属于基础性质的。运用这组数据,我们可以重构一个可视化的虚拟现实(VR)的数字地球。这样的数字地球,为研究的展开提供了历史事件赖以发生或存在的空间舞台即地理环境。这个地理环境有自然的,亦有人文的,既包括了地球表面远及逾千万年、近至数百余年来大自然变迁形成的海洋陆地、山川平原、河渠流壑,又包括了人类社会历史发展的一些人为成就,如人口聚落点——城镇乡村、集市码头,人口流动线——商贸交通、旅行道路和航线。此外,还有用现代科技手段获取或累积的历史气象变化态势和野生动植物分布态势这两方面的资料数据,也使得自然的和人文的地理环境的变迁因素进一步地丰富起来而更呈现动态化。

第二组是应用性质的,即依据历史文献建立起来的13世纪蒙古人西征路线及统治区域概况数据层,位于图7的右半部分。该数据层中两种颜色不同的曲线,分别表示不同时期的征战线路;色块覆盖区域则表示统治范围。这样的应用数据层,由研究者以用户的身份自行编制叠加而成,可供用户在四维时空的时间轴上操作移动,从而按时间顺序形成若干个历史时空横断面切片(犹如生物学上的生理切片)。该数据层的交互操作,让历史的“瞬间”横断面切片在计算机显示屏上依次呈现,为我们组合出13世纪20—70年代,逾半个世纪时间里蒙古人西征历史的动态发展图景:蒙古人以骁勇善战的骑兵大军为先导,从欧亚大陆东部的干旱地区奔向西方——依此向里海地区、向黑海北岸区域及濒海传统贸易商栈地区、向中亚传统贸易路线区域等挺进,继之而来的则自然是其号令所及区域也在不断地拓展。基于这种宏观态势架构,凭借第一手的文献史料中的细节记载和第二手的史学家阶段性研究成果,不难勾勒甚至想象出进一步的微观历史图景。例如,被纳入蒙古汗国统治范围的那些地区(黑白图为白色覆盖区域),应当时常会有遥远东方的人们(不论蒙古巡视官员、信使,还是商旅者)前来光顾。换言之,蒙古人西征及其建立起来的汗国统治带来的直接历史后果之一是,欧亚大陆东西方之间的人员、人口流动,变得更为容易也更加频繁了(尽管汗国以严酷的统治手段强化了对当地原住民的控制)。显而易见,通过可视化交互界面窗口中历史横断面切片的依次呈现,我们便得以从宏观视角了解到某种全局性变化。

第三组数据层位于图7的左半部分,同样为应用性质。其基于依据史料记载绘制的“黑死病在欧洲”历史地图“来建立,反映14世纪欧洲黑死病大流行时期,不同时间段的疫情在空间上的覆盖情况。通过用户的交互操作,可以让时间轴上的黑死病这一历史事件实现横断面切片的逐帧展示。各帧切片分别指代不同时间段瘟疫流行蔓延到的具体地理区位和覆盖范围。据此可以看到,黑死病的蔓延时间段及覆盖范围由南向北再向东,深浅不同的色块所表示的时间段分别为:(1)1347年7月至1348年7月的覆盖区域;(2)1348年7月至1349年7月的覆盖区域;(3)1349年的覆盖区域;(4)1350年7月至1351年7月的覆盖区域;(5)1351年的覆盖区域;(6)1352年的覆盖区域;(7)个别的白色空白点,为没有发生黑死病流行的区域。此外,叠加的数据层中的深色圆点,为人口损失巨大的主要城镇。结合与其对应的地理环境数据,大致可以揭示出黑死病大流行的三个因果关联之要点(进而可视其为大流行基本规律的构成要素),即:(1)沿海港口区域,是黑死病登陆南部欧洲地中海沿岸并暴发首轮疫情的重要起始地理位置;→ (2)河运所及的区域,成为沿海港口疫情向内陆传播的主要通道;→ (3)以人口居住聚集地为中心,相互间人员流动和社会交往频繁的区域,是疫情进一步向欧洲腹地扩大传播和更广范围蔓延的发散地。

采自不同学科和研究领域,且时段长短和所处历史时期各有不同的上述三组数据的叠加,便成就了我们从图7看到的可视化互动窗口界面。这一界面,体现了信息史学意义上的全新历史研究范式。数字地球特有的无级缩放功能(外太空回观地球的宇航员视角,和低空飞翔俯瞰大地的鸟类视角,两者视域高度及范围的随意变换),让我们能够在图7界面中进行视角高度从海拔4500公里降至数百米的宏观与微观的切换。而三组数据层之间的关联(相关性)分析,则会令我们在全面综合比较过程中发现新的问题,进而对传统观点提出一连串的质疑。例如:

第一,如果像传统观点所认为的,引发欧洲黑死病大流行的源头在黑海北部港口商栈卡法,那么令人不得不质疑的则是,既然与俄罗斯地区有着较为频繁交往的蒙古金帐汗统治区域内已经出现规模不小的疫情,为何最初的向外传播,不是直接往西经由俄罗斯传入东欧,进而再由中欧向西、向南渐次扩散至欧洲大西洋沿岸和地中海区域,反倒是一场攻城战就让死神去了位于南方的地中海东部地区?

第二,是什么因素,使得引发黑死病的鼠疫杆菌在欧洲大陆的传播竟能走成如图7所示的弧形扇面蔓延状?(叠加的第三组数据层显示,黑死病经地中海东岸地区传播至南欧,再由南向北蔓延开来并转向东方,最后却消弭在今天俄罗斯境内靠近黑海以北偏西的位置)难道可以让黑死病病菌由金帐汗国直接西传的最快捷路径,会是因俄罗斯境内当时的人们已经形成的免疫力才中断的吗?欧洲黑死病大流行在俄罗斯境内的中部地区被终止,也是出于同样原因吗?由此引出进一步有待探讨研究的问题——现今俄罗斯境内欧洲东部的当时居民,是否真的已经具有了相应免疫力?

第三,环境因素对欧洲大陆黑死病传播起着怎样的作用?人类的社会行为与各自所处环境差异性之间的关系及交互作用,又对黑死病流行传播所呈现的区域性差异,发挥着怎样的影响力?

关于上述第三点中的两个疑问,前面提及的第三组数据层与第一组数据层之间的叠加分析所揭示的三个因果关联之要点,已经基本给出了初步答案,即:受那个时代的环境条件制约的贸易交往线路之分布和交往手段,以及不同地区的人们受各自所处环境影响而形成的各自生活和交往习惯,影响甚至直接决定了黑死病在欧洲大陆上的传播/扩散方向或路径。换言之,交往频率愈频繁,感染和传播黑死病的几率愈大;交往路线愈密集且长远,所及地区受黑死病感染的几率也就愈大。关于第一点中的疑问,倘若我们将查士丁尼瘟疫以来史籍/文献资料所载的中东、西亚乃至北非地中海沿岸区域瘟疫流行数据编制成第四组数据层,叠加到图7所示的GE研究平台上,或许也就有了与传统观点完全不同的答案,即:黑死病的暴发貌似偶然实则有其必然性,它极有可能是西亚地区不同规模瘟疫多次暴发流行,而最终在14世纪上半叶跨区域贸易日渐发达、人类远途交往愈渐频繁的历史大前提下,由东(西亚内陆)向西(地中海沿岸)传播扩散所引发/导致的恶果。至于第二点中的头一个疑问,基本上可以从第三个问题的阐释中获取答案,而后面两个疑问的破解,则有待于我们在微观层面做进一步更为深入地实证研究。

限于本文篇幅,笔者在此仅提出以上问题。诸如此类的新问题,当思维与表达在信息史学的架构中实现了跨学科突破之后,自然还会不断涌现。

综上所述,21世纪的历史学,处于信息时代、受益于信息社会的进步,又服务于信息社会的咨询和决策需求。这无疑成为无法回避且唯有诉诸跨学科方法才能自如应对的挑战,而信息史学正是对此主动做出的理论创新探索和方法论实践尝试的积极回应。2015年,第22届国际历史科学大会将“历史学的数字化转向”列为四大主题之一。信息史学的探索已不失时机地融入当今国际史学发展的新潮流中。史学研究的信息化,已然成为21世纪历史学变革的一个重要发展方向!

作者王旭东,中国社会科学院世界历史研究所研究员(北京100006)。

来源: 中国学派 摘自:博客科技