张传宇:近代华商、日商在东亚及东南亚的贸易竞争

2024-12-04

内容提要:鸦片战争后,随着清政府对地方控制力度迅速衰减,中国东南沿海民间对外贸易逐渐兴起,进而形成近代东亚及东南亚华商贸易网络,二者通过香港及华南保持密切商业联系,并对区域内其他亚洲国家商人形成巨大优势。而日本开国后,既从华商贸易网络获得工业化所需的海外市场与原料供应,又意欲摆脱其约束。日本当局中日甲午战争至一战爆发期间通过侵略战争与工业化并举,促使日商迅速摆脱对华商的依赖。随着日商贸易网络的强势崛起,东亚华商贸易网络渐遭肢解。一战时期中日两国的国际贸易竞争由东亚延至东南亚,随后东南亚华商贸易网络与日商在合作与对立之间反复拉扯,政治因素成为重要背景。如从贸易角度视之,日本发动太平洋战争的动机中也包含再度以战争手段压制华商贸易网络的企图,其中依稀可见其19世纪末肢解东亚华商贸易网络的“东亚经验”的历史痕迹。

关键词:亚洲交易圈论 华商贸易网络 日商贸易网络 神户华商 抵制日货运动

20世纪70年代,“西方中心论”叙事在美国历史学界不断遭受质疑,“世界体系论”则作为一种修正性史观引发广泛讨论。至80年代中期,一批日本学者在积累大量实证性研究成果的基础上,立足于近代亚洲区域内部贸易秩序,试图对“世界体系论”加以修正与转化。滨下武志认为,近代东亚及东南亚的国际贸易秩序并非由西方国家独创,而是后者对朝贡贸易体制加以改造的产物。杉原薰提出19世纪后期中、日、印三国通过棉纺织工业近代化而成为区域内部国际分工体系核心,至20世纪初期有关区域内部贸易已相对独立于西方主导的世界体系。川胜平太主张,近代东亚国家面临的区域内部贸易竞争较之与欧美国家的竞争更加激烈,日本为从中胜出而完成产业近代化。随后古田和子与笼谷直人分别从中朝及中日贸易角度出发深化了该观点。有关研究强调,近代东亚及东南亚地区在遭受“西方冲击”时,区域内部的国际贸易秩序与产业分工状况发生重组,使部分国家得以在一定程度上抵御西方冲击,推进近代化改革,最终形成了相对独立于欧美世界体系的区域性贸易圈。日本历史学界的此类研究被统称为“亚洲交易圈论”。

“亚洲交易圈论”无疑具有重要学术价值,但存在以下不足。首先,因有关理论的提出与论证皆由日本学界完成,叙事立场与研究角度皆有日本本位倾向。其次,对东亚与东南亚的讨论彼此孤立,存在空间性割裂。再次,研究时代偏重于从日本开国至一战爆发之间,对一战前与一战后相关状况的考察存在时代性割裂。最后,对有关学术成果的整合相对滞后,造成碎片化流弊。

上述缺陷虽然瑕不掩瑜,却使“亚洲交易圈论”难以合理解释近代东亚与东南亚区域内部贸易的演进过程。在亟待奠定我国区域国别学研究基础的当下,完善与发展“亚洲交易圈论”历史叙事既是学术探索,亦有现实意义。为此,鉴于近代中日国际贸易竞争对于塑造区域内部贸易秩序具有重大影响,而学界对这一问题的探讨并不充分,笔者拟将华商贸易网络与日商贸易网络的势力消长作为考察主线,从中国学术立场出发,重新理解与阐述近代东亚与东南亚区域内部贸易的发展脉络。

一、近代华商贸易网络的形成

东南亚与华南毗邻,两地间至迟自汉代起已有贸易往来,唐代时在东南亚多地就已形成华人永久性聚落,宋元两代与东南亚各地的贸易与人员交流往来不绝。至明清时期东亚与东南亚形成以中国为中心的官方朝贡贸易秩序,此外在中国东南沿海还有以华商为主体的海上私商势力,受其影响,中国帆船在19世纪以前的东南亚对华贸易中占据压倒性优势。虽然清政府将国民出入国境视为非法,但早在鸦片战争爆发前已无力管控往返于华南与东南亚间的中国私商群体。直至19世纪20年代从江苏、浙江、福建、广东沿岸出海的中国帆船仍然活跃在东亚及东南亚海域,据统计,此际约有222艘中国帆船分赴周边国家贸易,除20艘前往日本外其余贸易对象均在东南亚地区,尤以远赴暹罗贸易者居多,约占中国帆船总数的40%。

鸦片战争后清政府于1842年向英国割让香港,并开放位于东南沿海的广州、厦门、福州、宁波、上海。此后香港迅速取代广州成为中国帆船集散地,香港与新加坡更崛起为东亚与东南亚间的贸易与金融中转口岸。上海则于19世纪40年代末取代广州成为中国对外贸易中心。然而进入中国新开口岸的欧美商人对各地贸易环境感到陌生,为此普遍依赖华人买办居中交易。由于珠三角地区商人与之长期合作并建立了信任关系,故跟随欧美洋行进入新开口岸充当买办者几乎都是粤籍商人。该群体并非单纯依附于欧美洋行,而是往往自设商号垄断新开口岸与欧美洋行进行的部分贸易,亦可视为广东资本向新开口岸拓展。换言之,粤籍买办商人通过与欧美洋行合作的方式,利用欧美洋行进入新开口岸之机组建了华商自有的中国沿海贸易线路。

上述东南沿海贸易结构的骤变及中国南方的政治动荡引起社会经济秩序紊乱,并为近代东南亚华商贸易网络的出现创造了国内条件。鸦片战争后广州贸易地位的衰落致使珠三角及其腹地传统经济秩序受到巨大冲击,在19世纪50年代广西太平天国起义、闽台及上海小刀会起义、广州洪兵起义以及闽粤两省居民大规模械斗等一系列动乱平息后,不少参与者为躲避追捕远赴东南亚。而在国际方面,欧洲各国于1833年一致宣布黑奴贸易非法后其东南亚殖民地很快出现劳动力短缺,列强纷纷将积极引入中国华南居民视为解决问题之道,但因清朝禁止居民出境而受阻。直至1860年中英签订《北京条约》时清朝才被迫允许华工自由签订劳动合同前往英国属地。1866年英法两国又与清朝签署《续定招工章程条约》,此后华南沿海苦力贸易开始大行其道。在上述内外因素共同作用下,东南亚闽粤籍华侨人数很快达到数百万。这便在东南亚各地出现对华南物产的消费需求,闽粤籍华商借势构建起联结华南及东南亚贸易口岸的民间贸易网络。近代东南亚华商贸易网络随之形成,并与趋于没落的朝贡贸易秩序共存。其特点有二:一是垄断外国商品在东南亚市场的分销渠道;二是与华南、香港建立密切的人员、商品及金融关系,并介由华南、香港与中国沿海贸易乃至东亚海上贸易相互联结。东南亚华商贸易网络形成后,在中国沿海至东南亚的广阔地域内,上海、香港、新加坡成为华商与外商共享的国际贸易枢纽。

与19世纪50年代中国华南陷入动乱同时,1853—1854年美国派遣佩里舰队两次闯入日本江户湾,最终在中国粤籍译员协助下迫使江户幕府开国。1858年美国又趁第二次鸦片战争之机,胁迫幕府增开口岸并赋予列强领事裁判权及协定关税权。1866年列强联合逼迫幕府将关税税率降至与清朝相同的5%。至此日本面临与其他亚洲国家类似的外来危机。1867年日本爆发内战,次年江户幕府倒台,维新政府建立,日本进入急速西化时代。

日本开国成为推动东亚华商贸易网络形成的重要事件。日本先后于1859年开放横滨、1868年开放神户,分别作为关东与关西地区外贸门户。欧美洋行随即进驻,并效仿其在清朝五口通商时期成例,雇佣粤籍买办商人作为中介。由于清朝与日本没有外交关系,故在日华商仅能依附欧美洋行从事中日贸易。至1871年《中日修好条规》签订后,华商在日居住权及贸易权始获法律保障,赴日人数迅速增加。神户、横滨、长崎等口岸迅速成为积极从事中日贸易的华商聚集地,此前局限于中国沿岸的华商贸易路线由此拓展为以上海为中心的东亚华商贸易网络,其主体部分被日本学者称为“上海网络”。而东亚与东南亚市场亦借由两地华商贸易网络形成密切联动关系,于欧美势力之外塑造出相对独立的国际贸易渠道。

此时新近抵日者多为闽粤籍华商,而曾在清代前中期参与日本长崎贸易的江浙闽籍华商也仍然活跃。他们皆以血缘、地缘、业缘关系为基础展开贸易活动。如在神户,闽粤籍华商多与华南及东南亚华商群体发展贸易关系,江浙籍华商则主要与上海及华东地区进行贸易。作为毗邻大阪的深水港口,神户具备得天独厚的贸易优势,很快崛起为日本对中国及东南亚的贸易中心,神户华商的经济实力亦居日本各地华商之首。

东亚华商贸易网络覆盖日本市场后,在日华商迅速成长为在日欧美洋行的主要竞争对手。至迟从19世纪50年代起,航行于东亚及东南亚海域的西方船只多由华商持有或租赁,并被广泛用于中日贸易,以至于有学者认为此际运营东亚线路的西方轮船公司实际沦为华商的脚夫。而1875年由三菱商会开设的中日间航线则运营艰难。此外,作为东亚地区国际贸易中心的上海为在日华商提供物资、情报及货运服务,使后者甚至能以低于英商的价格向日本市场倾销廉价英国棉制品。于是对日商形成绝对优势的华商成为在欧美商人之外引领日商参与国际贸易的另一类“外商”。

二、日商的应对与东亚华商贸易网络的解体

进入19世纪80年代后,华商与日商间的贸易关系出现变化。

首先,自1883年起中国物价水平走高,日本则因实行通货紧缩政策导致物价下跌。此前在日华商的主要业务是对日销售中国物资,但此时其从中日物价差距中看到商机,开始积极向日商订购廉价工业品销往中国甚至东南亚市场,中日贸易随之发展为双向贸易。华商贸易网络于欧美势力之外为在长达二百余年间缺乏国际贸易经验与渠道的日商提供了宝贵的亚洲市场,对推动日本产业发展意义重大,华商与日商也呈现出密切的贸易合作势头。但受日本急于从列强手中收回利权的心态波及,自19世纪70年代便在该国舆论界出现的“华侨威胁论”也于此时渐成潮流,日商对华商的态度逐渐从跟随转向敌视。日本官商两界都试图摆脱对华商贸易网络的依赖,开展自主对华贸易,但这绝非易事。如1878—1879年三井物产、三菱汽船、广业商会等日商企业虽先后在上海与香港开设分店,皆因无法撼动华商对贸易渠道的垄断,至1884年,香港的日商分店全部倒闭。日本当局判断日商是因普遍资本贫弱而无力与华商竞争,于是出面组织琼脂、海带等主要出口海产品的小生产者成立行业联盟,尝试绕开在日华商自主对华出口,最终亦以失败告终。然而不久,在中日航运领域,19世纪80年代中期日商开设的中日贸易航线在华北各通商口岸经营趋稳,日商由此开始享有费用低廉的近代化海运服务。此外,由华商垄断的廉价英国棉制品对日转口贸易也于19世纪80年代被英商取代,至1891年英商售往日本市场的廉价英国棉制品占比已达96%。可见19世纪70年代华商对日贸易的诸多利好因素皆受到了冲击。

其次,朝鲜市场成为华商与日商间新的博弈对象。日本于1876年迫使朝鲜接受不平等的《日朝修好条规》后,日商便大举涌入朝鲜新开口岸,一面搜购粮食,一面出售由上海华商处购入的廉价英国棉制品。但1882年清朝与朝鲜订立《中朝商民水陆贸易章程》后,华商在朝贸易活动开始受到条约保护,于是华商亦纷纷进入朝鲜新开口岸,东亚华商贸易网络的覆盖范围再度扩充至朝鲜半岛。很快中日商人便围绕朝鲜市场展开竞争,结果日商仍处下风,其赖以盈利的廉价英国棉制品转口贸易也被从事上海与朝鲜间直接贸易的华商取代。值得注意的是,虽然粤籍华商在朝鲜开国之初占据优势,但山东籍华商因地理相近而渐成主流。随着东亚华商贸易网络扩充和华北籍华商加入,华商间的内部竞争趋于复杂化。

最后,日商因判断在传统贸易领域难以对华商发起挑战,便设法通过仿制西方工业品生产华商未曾染指的新商品,为开展自主贸易创造条件。先是从1875年起发展火柴制造业,同时日本当局严禁在日华商投资火柴制造,至1880年前后日制火柴已能遏止欧美火柴进口,1890年前后成为日本重要出口商品。但事与愿违的是火柴反被纳入华商贸易网络,成为其在东亚与东南亚市场的新晋热销商品。如1891年神户与大阪的外销火柴中由在日华商经手者高达96%。这些火柴或被发往上海再分销至华北及长江流域市场,或被发往香港后转销华南及东南亚市场。可以说火柴等日本杂货正是在华商贸易网络的协助之下开辟了东南亚市场。而在19世纪80年代中期,日商终于通过引入西式棉纺织工业觅得独立进行海外贸易的机会。此际日商利用国内转为通胀政策带来的出口利好以及中国工业化迟滞之机,在棉纺织行业推广西式机械化生产,出现“第一次企业勃兴”。但因生产技术落后,日本能够生产的具有国际市场竞争力的产品唯有棉纱。而在日华商则因上海机器织布局的垄断行为导致无法投资国内近代棉纺织工业,便将日本棉纺织业工业化视作新的商机,对日商出售价格低于日本棉花的中国棉花,变相起到了降低日本棉纱生产成本之效。日商很快弃用本国棉花,完全依赖中国棉花,但是对华商垄断棉花供应渠道越发不安。部分日商绕开在日华商亲赴上海采购中国棉花,却因遭遇上海华商集体抵制而无计可施。恰逢此时,因欧洲棉纺织企业弃用印度棉花转而采购更廉价的美洲棉花,致使印度棉花价格暴跌。日本棉纺织企业趁机于1893年组成“大日本棉纱纺织联合会”,在日本邮船株式会社协助下大量进口印度棉花替代中国棉花。从甲午战争结束的1895年起,日本棉纺织业所使用的原料棉开始以印度棉花为主。由此日本棉纱加工业从原料采购到生产环节基本将华商排除在外,为构建自主外销渠道奠定了基础。

在甲午战争爆发前夕,日本纺织行业的进步已然部分改变了在日华商贸易结构。尽管如此,日本的对华贸易仍牢牢掌握在华商手中。面对华商贸易网络的压倒性竞争优势,即使日本官员也不得不承认日商与之存在难以赶超的实力差距,如在朝鲜,华商在信用、资本、道德、团结力等诸多方面全部优于日商,尤其在至关重要的金融领域,华商可以灵活利用钱铺、票号、银行等不同层次的融资渠道,而日本的银行不但数量稀少而且经营模式僵化。直到中日甲午战争爆发,日本官商两界都看不到在短期内扭转日商劣势的机会。

可是伴随1894年日方挑起甲午战争,次年迫使清朝签订《马关条约》,日本由此享有与列强同等的对华贸易特权,获取巨额赔款,并控制朝鲜、割占台湾。时局的剧变不仅突然肢解了东亚华商贸易网络,而且促使日商贸易网络加速崛起。战后日本当局仅将少数赔款用于基础设施建设,便充分带动起民间资本,继而在工业、电力、机械等领域诱发投资热潮,进入“第二次企业勃兴”时期。日本在华权益膨胀及其工业化加速,使中日贸易规模猛增。至1899年日本完成对列强的“条约修订”谈判后,其国内关于收回利权的舆论越发强硬,民间企业纷纷结成同业团体或托拉斯,显著提高了对在日华商的竞争力。在上述条件下,日商依托日本当局的支持积极重塑东亚贸易秩序,即以大阪等日本棉纺织业重镇为核心建立包含朝鲜、中国华北及东北地区在内的“黄海交易圈”,向既存的“上海网络”发起挑战。三井物产等日本大商社则开始效仿欧美企业改革旧式经营方法,并与大型棉纺织企业共同引领普通日商逐步摆脱东亚华商贸易网络,尝试自主开展对华贸易。

1902年三井物产反向投资中国市场,通过入股上海纺织企业布局对华资本输出,成为日本“在华纺”的先声。

1904—1905年日本在日俄战争中的胜利进一步加快了日商重组东亚贸易秩序的步伐,战后不久日商便替代华商主导了日货对中国华北及华中市场的出口贸易。日本亦于此时进入“第三次企业勃兴”,继续推高工业化水平。而受到日商强势挤压的在日华商则出现贸易规模迅速萎缩,仅剩以对华出口日本棉制品、杂货及海产品为主的单向贸易。至此东亚日商贸易网络的优势地位已然确立。

以上内容清晰地说明,日商脱离东亚华商贸易网络并构建自主贸易网络的过程与一战前日本的工业化进程几乎同步,二者呈现互为因果的密切关联。最先占据东亚海上贸易优势的华商,在日本工业化与侵略战争的双重打击之下落败,充分印证了马克思对工业化特征的评价:

“在资本主义社会以前的阶段中,商业支配着产业;在现代社会里,情况正好相反。”至于日本当局与日商在击败华商过程中获得的“东亚经验”,无疑将成为此后再与华商展开贸易竞争时的重要参考。

必须强调的是,甲午战争后东亚华商贸易网络的萎缩并不意味着华商贸易网络发生整体崩溃。此前执日本对亚洲贸易牛耳的神户华商在失去上海市场后,迅速将主业调整为面向香港及东南亚继续出口日货,出口至香港的商品又大多转销至广东、广西及东南亚各地,亦即神户华商开始完全依赖华南与东南亚市场。由于两广、香港及东南亚地区皆属欧美国家势力范围,日本当局与日商无法顺势将其“东亚经验”施于东南亚华商贸易网络。但是东亚日商贸易网络的崛起与华商贸易网络的瓦解无疑标志着中日商人群体间竞争关系的显在化,这种竞争关系很快便从胜负已分的东亚市场传导至东南亚市场。

三、华商与日商在东南亚市场的合作与对立

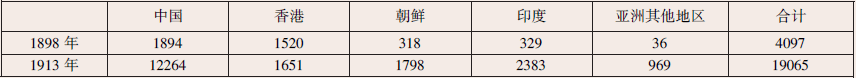

如表1所示,一战爆发前夕日货对中国市场的出口金额约占其出口总额的64%,而对东亚及印度以外亚洲市场的出口金额仅占约5%。在一战期间,日商趁欧洲国家退出亚洲市场之机积极扩大工业品出口,1914—1919年间日本出口贸易额从约6亿日元增至约21亿日元。中国民族棉纺织工业亦获得蓬勃发展,很快便使日本棉纱在中国市场丧失竞争力。在以上因素共同作用下,日本棉纺织工业再度产业升级,主力出口商品从棉纱变为附加值更高的棉布。与此同时,欧美商品的断供致使东南亚华商贸易网络陷入危机,能够填补当地市场需求的只有亚洲唯一的工业化国家日本,但面对巨大商机,尚未直接染指东南亚贸易的日商却鞭长莫及。由是基于强烈的商业互补性,华商与日商在围绕东亚市场主导权的长期竞争胜负甫定之际,又不得不在东南亚市场再度合作,一息尚存的神户华商则成为二者间的贸易纽带。

表 1 1898年与1913年日本工业品出口金额(单位:千英镑)

说明:“日本工业品”主要指棉线、棉制品、丝织品、铜,此外包括肥皂、成药、火柴、丝线、棉制内衣、袜子、陶瓷器、玻璃瓶、轮船及其他机械零件、茶箱木板、洋伞、煤油灯及零件、稻草制品、铁制品、水泥、化学制剂与化学品。

资料来源:杉原「アジア の と 」,『 』1985 51 1,29 “ 第 7 表”。

然而一战前后海外华商群体的思想观念已较此前发生剧变。因20世纪初源自欧美的国家主义与民族主义观念经由日本流布中国,海内外华商的反帝反侵略意识随之高涨,其主要表现形式为抵制外货运动。1908年中国商界因日本当局制造“二辰丸号事件”而首次将日货作为抵制对象,并在东南亚华商中产生了一定反响。一战期间日货虽然风靡东南亚市场,但1915年日本当局强迫北洋政府接受“二十一条”之举再度激起中国舆论哗然。在日方于5月7日对华发布最后通牒后,9日北京总商会率先倡议抵制日货,10日华南地区的福州、厦门、汕头、广州及香港纷纷响应。继而东南亚侨埠广泛呼应,使此类运动开始具备鲜明的国际化色彩,日商对东南亚的出口贸易因而显著衰退,日方则将之视为东南亚华侨有组织地开展排日活动的嚆矢。若与19世纪后期华商与日商在东亚市场经过长期合作才转为对抗关系相比,二者在东南亚的再度合作却迅速出现裂痕,抵制者与被抵制者的角色亦发生逆转,且政治因素开始成为华商抗拒对日合作的重要考量。而在此前东亚地区贸易力量消长的影响之下日商心态亦有变化,其在面对同样由闽粤籍华侨构成的东南亚华商时,已由先前的心存敬畏转为胜利者般的傲慢。

至一战结束时,东南亚民众已对远较欧美商品物美价廉的日货产生消费依赖。于是日方以“南进”为旗号继续开拓东南亚市场,东南亚华商贸易网络也仍旧主营日货。可在一战后日本对华侵略加深以及中日两国棉纺织业竞争加剧的背景下,东南亚华商因1919—1921年反对日本占有胶州湾、1923年要求收回旅顺大连、1925—1926年抗议“五卅惨案”、1927年抗议日本干涉北伐、1928—1929年抗议“济南惨案”、1931—1932年反对日本发动“九一八”事变,又多次发起抵制日货运动。华商与日商在东南亚市场一面彼此依赖一面相互对立的局面渐成常态。

面对东南亚华商的抵制,日方认为其与中国的同类事件性质不同。在中国,商人与普通群众都是抵制日货的参与者,而东南亚的抵制日货运动则仅限于华商与华侨,庞大的原住民群体对于日货的购买意愿始终强烈。有鉴于此,日方积极尝试再度绕开华商组建自主贸易渠道。如在1928年因“济南惨案”激起的东南亚华侨抵制日货运动中,爪哇日商便通过自营日货进行反制,据称仅在1929年开张的日商零售店就达两三百家之多,对华商在批发及零售行业中的垄断地位形成一定威胁,但远未达到颠覆华商优势的程度。

1931年日本悍然发动“九一八”事变后,中日两国商民在东南亚的对立随之加剧。然而深受世界性经济危机打击的东南亚原住民此际对日货的需求反而更趋旺盛。与19世纪末东亚贸易结构迥然不同的是,因东南亚华商贸易网络专营批发及零售,而日商则专营进出口贸易,故日货在东南亚的热销并未造成当地华商贸易网络的相应收缩。但主营日货对东南亚出口贸易的神户华商却面临截然不同的境遇,据日方分析,“七七事变”前夕日本对东南亚的出口贸易总额约336亿日元,其中神户华商仅占3000万日元,“九一八”事变后日商为减轻东南亚华商抵制日货运动的打击而对神户华商日货贸易份额极力夺取,则是后者于20世纪30年代前期贸易实力急速衰退的重要因素。神户华商仍能保留一定贸易份额的理由,在于其与东南亚华商间历史悠久的合作关系。日方由此判断,作为19世纪东亚华商贸易网络余绪的神户华商此时正依附于东南亚华商贸易网络存活,而神户华商出于盈利目的向东南亚华商积极展开的新款日本纺织品推介活动,客观上亦成为日货巩固与扩大东南亚市场占有率的重要助力。

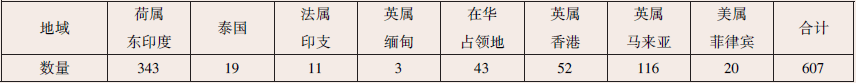

“七七事变”爆发后,东南亚华商的抵制日货运动展现出前所未有的组织性与彻底性。日商的有关贸易顿时陷入危局,唯有将神户华商视作规避抵制的途径。日商为此一改往日的轻视姿态,开始从各种角度分析神户华商对日本经济的重要价值,如可弥补日商缺陷、促进日货出口、实现所谓“东亚经济联合”等,甚至提出可专门为之提供便利。同时,又以提供安全保障与实际利益为条件试图诱使东南亚华商放弃抗日立场并与日方进行经济协作,但并未产生实际效果。然而,随着1941年12月日本发动太平洋战争并迅速占领东南亚全境,各地华侨惨遭日军残酷报复,东南亚华商贸易网络亦受到全面压制。日本当局坦言:“近年日本逐步贯彻南进政策,其目的便在于取代华侨的经济势力。”如表2所示,严重依赖东南亚华商贸易网络生存的神户华商随之陷于绝境,只得主动申请加入日本贸易统制秩序以期寻求生路。如参照东亚中日贸易竞争的过往,依稀可见日方是在一定程度上复制其“东亚经验”,再度以战争手段达成日商在正常贸易活动中难以实现的目标,即全面压制东南亚华商贸易网络。其中的日式霸权逻辑隐约重现着甲午战争的历史回响,亦是近代中日两国在东亚与东南亚市场漫长贸易竞争的尾声。

表 2 1942年神户华商海外贸易客户商社数量

说明:“在华占领地”包括汪伪南京国民政府、“满洲国”“关东州租借地”。

资料来源:「神戸東亜貿易株式会社档案」,東洋文庫『中華民国国民政府(汪精衛政権)駐日大使館档案』2-2744-54。

结语

近代亚洲商人参与的东亚及东南亚海上跨国贸易主要由中日两条线索交织而成。在东亚市场起初华商贸易网络与日商呈现“控制与依附”式的共生关系,而日商为摆脱华商的贸易垄断,既采取和平的工业近代化手段,亦有赖于日本当局发动侵略战争暴力肢解东亚华商贸易网络,东亚日商贸易网络得以乘势崛起。自一战起日商积极“南进”东南亚市场,当地控制商品销售渠道的华商与掌握工业品供应的日商再度合作,神户华商则作为特殊的中间商继续生存。但是受中日政治关系影响,东南亚市场的华商与日商在合作与对立间不断反复,这种“斗而不破”的复杂关系当可视为此前中日东亚贸易竞争的变相延续。而日本当局发动太平洋战争既是双方关系的二度破局,也再现了近代日本解决对华贸易竞争的基本逻辑。

基于上述讨论,可对日本学者的“亚洲交易圈论”进行反思。滨下武志指出亚洲前近代及近代初期的“东亚经济圈”与“华南—东南亚经济圈”统合在朝贡贸易体制内,但如将考察时代向后延伸,可知在朝贡贸易体制瓦解后,华商与日商广泛且持久的国际贸易竞争仍然将东亚与东南亚市场动态关联起来。但此际区域内部贸易已由稳定的中国一元中心变为不稳定的中日二元中心,且两者间的对立趋势不断加剧,直至太平洋战争时期。杉原薰与川胜平太则从不同角度强调,如欲辨析近代日本在与亚洲邻国产业竞争中胜出的原因,部分国际性商品具备关键意义。但这种研究角度诱导我们关注近代日本大获成功的工业化领域,其能够得出的结论亦无外乎再度确认日本的优越性,因此存在模糊处理区域内部贸易中的中日二元对立结构的可能性,进而引出由日商单方面主导区域内部贸易的片面观点。与此相对,若将切入角度从商品转换为商人,由华商深耕的贸易领域入手展开讨论,则不仅利于将历史叙事方式矫正为中日两条线索的对等互动,也利于客观再现区域内部贸易活动的发展大势。

总之,若重新对近代东亚与东南亚区域内部贸易秩序的演化过程进行整体考察,不难理解在华商经营之下,两地间的贸易一体性自19世纪中期便已重现生机。而随后中日国际贸易竞争及其走向,则是约一个世纪当中影响区域贸易秩序发展变化的关键因素。

(注释略)

(作者:张传宇,苏州大学社会学院历史系、苏州大学东亚历史文化研究中心副教授)