张建辉:西行英国伦敦、伯明翰

2022-04-21

2009年9月23日,我到达伦敦;12月31日,我离开伦敦。英国之行虽只有短短的3个多月,但是那里的一切已深深地刻在脑海中,时不时地浮上心头,令我恍如仍在英伦。这次西行是一次感恩之旅。

首先,感谢导师向荣教授为我提供了这次难得的机会;其次,各位有出国经历的师姐师兄给我以很大帮助:一位师姐帮我联系机票,当我订机票手边的钱不够时,她还向一位同事借钱给我。在我订机票,尤其是找房子很着急时,她批评我说:不能太急,急得你好像饭也吃不下似的,办法总比困难多,不行先过去住青年旅馆,再帖条子去找,在当地能更好地找房子。现在想想看,师姐不仅帮助了我,更是严厉地教育了我,非常感谢师姐的帮助和教诲;一位师兄通过网络帮我联系房子,还帮我订从伦敦希思罗机场到伯明翰的长途客车票;另外两位师姐,要么推荐出国网站,有助我申请签证和准备出国物品,要么回答我急切的问题。当然,还要感谢我的家庭对我出国的支持,他们总是我求学的坚强后盾。不过,出国是个系统工程,如果大家有意出国的话,还是未雨绸缪,尤其是在订机票和租房子上,还是提前准备要从容的多。

我到伯明翰时,伯明翰大学还没有正式开学,处于学生注册报到的时期,校园里人不是太多,清静安谧,高高的钟楼俯瞰着几个巨大的银白色穹顶,红色的砖墙在阳光下显得庄严持重,旁边还有一条弯弯的运河,酽酽的绿波映着初秋的黄叶,偶尔有缓缓行进的小船打破镜子般的宁静,接着便一切又重归宁静。没有高层建筑的伯明翰大学,是美丽迷人的。

9月26日,我刚刚在伯明翰大学办好手续,我的合作导师就已经在邮件中给我布置了四项任务,说是虽然时间很短,但是要尝试一下,能做多少做多少,即听课、搜集资料、建立学术联系和提高英语水平。

我在伯明翰大学听的是中世纪早期历史的课程,一周二次,每次50分钟。伯明翰是个国际性的城市,这也反映在伯明翰大学的老师和学生身上,教中世纪早期历史课程的老师中有德国人和西班牙人,学生中也有黑人和亚洲人等。课程由几个老师共同承担,没有教材,老师上课时会给学生印制与课程有关的讲义发给大家,上面要么是关键的人名、地名和时间,要么是地图,或者是讲课的大纲。有的老师喜欢用投影仪,有的老师喜欢用幻灯机,有时甚至打开两个,并且用长长的教鞭指点着中世纪的江山。学生在一百五六十人左右,有些学生是历史专业的,有些只是选修。给我印象深刻的有两点:一是学生上课秩序良好,老师一旦开讲,下面便鸦雀无声,学生都能认真地记笔记,显出非常良好的素养;二是学生非常好学,我认识一个伯明翰当地历史专业一年级的新生,他总是呆在图书馆里看书,老师推荐的书单,他总是设法找到并进行阅读,可别忘了,他同时还要打工呢。另外一个是文学系二年级的学生,他总是带着小字典,在图书馆读厚厚的一卷本莎士比亚全集。伯明翰大学中世纪史系也有研讨会,几乎每周都有,其中一讲是非常隆重的年度主讲,会请德高望重、学有所成的学者来讲,届时,老师们,还有许多学生会盛装来听讲座,给人庄严高雅的感觉,附近中学的学生也会身穿校服,在老师的带领下聆听讲座。讲座之后还会在大厅里举行一个简单的酒会,主讲人与老师和学生一起就关心的话题继续进行探讨。其余的讲座由中世纪史系邀请附近大学或研究机构的学者来讲,一般是在伯明翰大学著名的罗德尼·希尔顿(Rodney Hilton)藏书室举行,墙的四周几乎布满了希尔顿教授的藏书,中间是长方形的桌子,供开会讨论之用,中世纪史系的老师和研究生都会参加。就是这种小型的讲座也是尽显国际化之风采,2009年秋季学期的讲座中就有德国和西班牙学者。还有,就是这种讲座不仅吸引学习历史的人,有时你会发现还有几个白发苍苍的老年人也在听众席中,他们是对讲座内容感兴趣的退休老者,有的还是学工程的。

伯明翰大学的图书馆有好几座,据说最远的一个在旁边的斯塔福德郡,就在莎翁故居的旁边,专藏与莎士比亚有关的书刊,非常漂亮。我只去过主图书馆。主图书馆也是红色的,与前面高高的红色钟楼和主建筑和谐地融为一体。历史类的书在5层,C区右边是历史参考书区域,放着王国法令、末日审判书等原始资料,也有中世纪百科全书等工具书,左边分类摆放着历史学专著。4层的D区则主要是历史类的期刊。当然图书馆也有电子书和期刊数据库。伯明翰大学藏书丰富,可能是因为有独立的中世纪史系,加上曾经产生著名的中世纪史学者,中世纪史的书籍尤其丰富,不仅有卷帙浩大的原始资料,研究著作也很齐全。我最感兴趣的是有关英国盎格鲁—撒克逊历史的藏书,许多最新的研究著作,在这里都能找到。将书摆在面前,和只看书目的感觉是完全不一样的,当相对完整的图书资料活生生地展现在你面前,你会对学科的研究脉络有一个直观的认识,想起某本大著,它的样子都会浮在你的脑海里。图书馆的特藏部也很有意思,我查到一本英国早期手稿的摹写本,收藏在特藏部中。进入特藏部要申请新的证件,不能穿外套或带包进入。走下一段楼梯,你就进入了一个神奇的世界,靠墙的书架上满是前几个世纪印刷的书籍,我注意到有成套的东方圣书。完成预约手续后,会有一位馆员将书带到你面前,但是你不能直接把书放在桌子上去读,必须放在图书馆准备的软垫上才可观览这份特藏手稿。如果你是为了研究的目的,是可以拍摄部分照片的,但是要先签一份不用于出版和保护版权的协议。图书馆的一层是计算机区,只要你有图书馆给的帐号和密码就可以免费上网或使用电脑进行工作了,这里还附有打印机、扫描仪和复印机,学生只要在身份卡上充值就可以很方便地搜集资料。不过,英国有严格的版权法,是不能复印一整本书的。图书馆还有一个区域是专门供学生交谈、小憩的,那里有当天出版的报纸,还有自动咖啡机和售货机,学生可以边喝咖啡边阅读报纸,也可以和一个小组的成员探讨问题,当然这里也允许学生享用从家里带来的午饭。在这个区域的一个角落,有一张桌子上摆放着供自由流通的书籍,大部分是小说,你可以免费带回去阅读,只是记得要归还哟!

给我发邀请信的是伯明翰大学中世纪史的系主任斯旺森(Swanson)教授。他在英国第一次见到我时,就一本正经地问我来这里的目的是什么,你可要严肃地回答这个问题啊!英国人是很重视人的计划性和目的性的,凡事都有安排,因此,你就不难明白为什么英国人干什么事都要有个预约了吧!非常幸运的是,从斯旺森教授那里得知,研究盎格鲁—撒克逊时期的著名教授尼古拉斯·布鲁克斯(Nicholas Brooks)虽已退休,但是会参加中世纪史系的研讨会,而且还是第一次的主讲。我与布鲁克斯教授的第一次见面就是在他主讲的那次研讨会上。教授精神矍烁,思维敏捷,待人亲和。以后的每次研讨会,教授总是要问问题,他曾有一次自言道他总是有很多问题。其实这正是教授的过人之处,时时想着些问题,有问题就说出来,而不是我们国人所谙熟的要么没有问题,要么有问题也不好意思说出来。有问题意识,并坦白直言,是英国学者给我的印象之一。更为幸运的是,在教授的研讨会之后,我发邮件问了教授几个问题,其中一个是关于研究盎格鲁—撒克逊的史料目录问题,教授过了几天后作答,约我在他的小办公室见面。教授先问我来英国都看了些什么书,并对我所读的书进行了评价,然后给我推荐了几本书,约下周同一时间再见。这可真是天大的好事,天上掉下个指导教师。过后不久,教授又把剑桥大学西蒙·凯恩斯(Simon Keynes)教授编的2005版盎撒书目借给我看,甚至为了让我能有一份带回中国,专门又从剑桥要了两份2006版的光盘赠送给我,真是非常感谢教授的美意。之后几乎每个星期一的下午,我都会如约和教授见面,读教授给我开的书单,提出自己的疑问,教授认真作答。在我读完基本的入门书籍之后,教授引领我读早期英国国王的法令,使我在山穷水复时,有柳暗花明的惊喜,又适时引导我读与晚期盎格鲁—撒克逊政府有关的铸币等书籍,最后教授让我读英国历史上赫赫有名的《末日审判书》,可真是吓我一跳。在中国,我绝对想不到研究晚期盎格鲁—撒克逊历史还要读《末日审判书》,也没有勇气面对像砖头那样厚的大部头史料。初读确实没有任何感觉,只是就自己的不解向教授提了几个问题,教授耐心地给我讲解《末日审判书》的结构,并鼓励我继续读下去。之后,按着教授讲解的结构,我渐渐地觉得《末日审判书》不再那样枯燥,也不再那样吓人。只是如此一部伟大的著作,不是初学者在短时期内可以览尽风光的,教授只是引导我初尝美味而已。由于圣诞将至,教授让我选择要么继续读《末日审判书》,要么读新的书籍,我选择了后者,这样教授又推荐盎格鲁—撒克逊晚期的军事与政府的书给我读。真是非常感谢教授拓宽我的视野。其间有一次教授有事没有与我见面,但事后他又补了一次与我会谈的机会,那次我们从平时的一个小时见面时间,谈了两个小时,从教授的办公室出来时,已是夜色初上。最后一周本来没有约见,但是我在读教授的论文集中,发现一本我找不见的书,想向教授借来读一下,教授非常爽快地答应借给我读,这样我又多了一次与教授见面的机会。这次我向教授请教了他的求学与研究经历,原来教授是牛津大学的博士,导师是研究盎格鲁—撒克逊史鼎鼎大名的多萝西·怀特洛克(Dorothy Whitelock)教授,西蒙·凯恩斯教授是布鲁克斯教授的师弟。当我问起盎格鲁—撒克逊史的年轻学者时,教授列举了三个考古学者,一个历史学者,并说彼得·达比(Peter Darby)有可能成为著名的学者,这时教授摸了摸他前面的木头桌子,这是希望他的话有一天会实现。彼得·达比是教授的最后一个博士生,2009年秋季刚刚毕业的。教授还有一件事令我终生难忘,我一般是在周日晚上的12点多给教授发邮件说我本周看了什么书,有什么问题,那次我睡的晚些,凌晨1点多时,睡前又习惯性地查收了一次邮件,天啊,教授竟回复了我的邮件,说是我们如例见面,凌晨1点多,教授还在工作!第二天,我把我的不解告诉教授,教授微微一笑说他早已习惯工作至深夜了。当我对教授说中国学者研究盎格鲁—撒克逊历史的最大障碍可能是语言时,教授睿智地说:每个文明有每个文明不同的视角,对同样的问题得出的结论也不会完全相同。这令我这个世界历史的学习者深思良久,也对自己国家的历史有了新的认识。

我有幸两次被邀请到斯旺森教授家作客,斯旺森教授夫妇为人和蔼,平易近人,极富幽默感。他们是真的喜欢中国的人,在他们家里,墙上挂的是一位香港画家的国画,还有徐悲鸿奔马图的仿作,连用的餐具也是中式的。如果要想成为更加完美的人,还真是需要这种东西文化的会通。作为学习世界历史的中国人,我还真应该多了解甚至热爱些西方的艺术和文化。我去英国不久,正好是中秋节,身在异国,怎敢奢忘有月饼吃呢!可是,中秋节后不久的一天,斯旺森教授在我参加研讨会时,却意外地给了我两份月饼,一份是给另一位中国访问学者的,真是又惊奇又感激,斯旺森教授对中国文化的熟知,对中国学者的关心可见一斑啊!只是我并没有吃月饼,我把这份珍贵的礼物送给我的中国房东,他们可是十多年没有回国了。

伯明翰大学南门附近有家旧书店,店主是一对老年夫妇,说是旧书,其实里面的书还是很新的。这对老年人对书籍是有研究的,他们分类合理,还不时收购旧书,增添图书,而且有一个促销政策,对在2镑与10镑之间的图书,如果一次购买十本以上,可以打半价。本来书价定的就不高,加上这一优惠政策,可真是喜坏了不太阔绰的中国购书人。我因为考虑到回国的行李重量,对许多书是能舍就舍,可是回国时,还是买书过多,本来20公斤的行李,我带了25公斤,7公斤的随身背包,我带了15公斤,大部分重量被书占去。此外,我还听从斯旺森教授的建议,把实在放不进去的书邮寄回国,6本书5公斤,邮费近32镑了。伯明翰大学里有家小的沃特斯通(Waterstone)连锁店,书还是可以看一下,我初去时没有开学,书籍还丰富些,刚开学没几天,我再去逛时,发现书架空了许多,尤其是语言类的书籍,伯明翰大学的学习风气还是很浓的。市中心有两家大的沃特斯通,一家在新大街(New Street)上,从门外看你会以为是个什么重要的部门似的,冲着招牌走进去,可是一进去,你就被惊呆了,这么宏伟华丽的宫殿竟是书店,它有高大的穹顶和回廊,可是排放的就是书。另一家也相距不远,门面没有前面那家漂亮,可是书籍却并不逊色,你可以在历史区发现许多有趣的著作。如果旧书店和新书店没有你急需的书,你可以在网上购买,最常用的是abebooks网站,网上订购后,在英国发达的邮政系统运营下,过不了几天你就可以拿到书了。

我刚到伯明翰时,从斯旺森教授到布鲁克斯教授,再到普通的伯明翰当地人,当他们知道我对盎格鲁—撒克逊历史感兴趣时,都说我应该去看一下在伯明翰博物馆举办的一个特别展览——斯塔福德郡宝藏(Staffordshire Hoard),斯旺森教授甚至还带我去找过发现这批宝藏的伯明翰大学的学者,只是他正好不在,没有碰上。我和另一个中国访问学者步行去了市中心,排了三个多小时的长队后,终于见到了英国称之为发现盎格鲁—撒克逊金器最多的考古成果,这是麦西亚一位国王的遗物,可能是在英国内战时由逃亡的贵族匆匆再次掩埋的,那个扭曲的金十字架上刻有拉丁铭文,吐着信子的金蛇小巧玲珑。在排队等候参观时,我注意了一下附近的人们,由于是工作日,参观者多是老年人,虽然天气寒冷,但是他们耐心等候,不急躁也不插队,显示了较高的文化素养和道德修养。

北安普顿郡(Northamptonshire)的布里克斯沃思(Brixworth)教堂初建于罗马不列颠时期,被毁后于盎格鲁—撒克逊时期重建,随后一直沿用至今。每年教堂所在的教区都会邀请一位研究盎格鲁—撒克逊时期的学者做学术讲座。布鲁克斯教授以前曾是这个讲座的主讲,今年他开车带着我和他的博士生彼得·达比,还有另一位朋友一起前往。讲座开始前我们一起参观了教堂,布鲁克斯教授不时地给我讲解哪些是用罗马时期留下材料重新建造的。在教堂的后部,还有以前讲座的小册子供购买,我挑了一些自己感兴趣的,并买了一本当年布鲁克斯教授主讲时的小册子,还请教授签上了他的大名。讲座的门票是5镑,包括茶点。茶点之后,我们和许多人一起重新进入教堂聆听讲座。本年度的主讲是一位卓越的考古学家,他结合布里克斯沃思教堂讲了当时教堂的建筑问题,在这么古老的教堂内,他竟运用现代的电脑及投影仪还有扩音设备来演讲,真是佩服英国人把古今完美结合的本领,旧的不去,但是新的却更好地融入,不能不说是一种理念和美感。讲座之后,夜色正浓,我们一行四人一起去附近的一家餐馆吃饭,结帐时的正餐加小费,我们是AA付帐,第一次感受外国人真正的AA制。

位于伯明翰北部的阿斯顿庄园(Aston Hall)也是一个旅游圣地,每年圣诞节前的烛光游览是伯明翰在圣诞节前的一次盛事。这个盛典,我和另一个中国访问学者非常有幸地被斯旺森教授夫妇邀请同去参观。这是英国内战前一个乡绅建造的庄园,曾被用作王室行宫,由于参观者众多,需要在庄园外的白色帐篷内等候一段时间。主办方可没有冷落这群在寒冷的天气中游兴正高的游客,他们在帐篷中间围出一片空地,由两名身着旧时军服的男子表演击剑,使游客在不知不觉中等候正式参观的开始,也为下面的游览进行了铺垫。庄园是旧时建筑,加上摇曳的烛光,使人有时空转换的错觉。从底层沿着橡木楼梯而上,会发现有一块被烧灼过的挡板,据说是庄园在英国内战中被议会军队烧毁,重建时保留了这块挡板作为纪念。在楼上宽敞的长方型休息室里,当游人稍微聚集时,便会有一场没有宣布开始和结束的话剧上演,演员嗓音洪亮,表演真挚,又没有舞台的隔阂,真正使观众与剧中人融为一体。沿着楼底再次来到底层,由于圣诞将至,伯明翰总是到处都可以看到圣诞颂歌的表演,阿斯顿庄园也不例外,高大的圣诞树下,燃烧的壁炉火旁,昏黄的烛光映衬下的颂歌别有一番风味。等我走出阿斯顿庄园时,我仍不能立即从这场时光交错的盛宴中回过神来。当我们喝咖啡小憩时,斯旺森教授抽空买了两张阿斯顿庄园的明信片送给我们,真是细致入微啊!

在我即将回国时,约上两位同学,我们早起去伦敦玩了一天。从伯明翰乘长途客车到伦敦的维多利亚站。错过高峰期,买上一张地铁1、2区的日票,便开始了我们一天紧张的行程,我们先到大本钟和威斯敏斯特寺,它们就位于泰晤士河边,在一条碧色水带上,略带金色的威斯敏斯特寺和大本钟显得沉稳典雅,伦敦眼也在旁边,附近还有南丁格尔纪念馆,只是我们没有时间去了。下一站是白金汉宫,等我们赶到时,已是人山人海了,看英国士兵在王宫前奏乐换岗,最好看的还是清一色的骑兵队缓缓行过王宫前。白金汉宫前有巨大的喷泉和雕塑,显出与东方园林不一样的风姿。威武的皇家骑警给人印象深刻。接下去的一站是查令十字街,有国家肖像画廊,只是我们过而不入,我们的目的地是附近的旧书店。旧书店在一条小街上,一边的专业些大些,一边的零散些小些,专业的旧书店有专门卖宗教类书籍的,尤其是印度教的,还有卖意大利语言与历史书籍的,此外还有专门的音乐书店、军事书店、火车书店等,只是书价不菲,发现一本有关盎格鲁—撒克逊时期教堂的书,要45镑,是我所接受不起的。这里据说离大英博物馆很近了,我们没有再坐地铁而是步行着去的。这时天下起了雪,我们又有些迷路,不过,还是没费太大工夫就到了大英博物馆。首先参观的是雕刻馆,直接映入眼帘的是罗塞塔石碑,这可是埃及学的敲门金砖,参观完古埃及巨大的法老雕像后,接着是两河流域的巨大浮雕,还看到大幅的猎狮图,再接着就是古希腊与古罗马雕像展,帕特农神庙的遗物给人一种叹为观止的感觉,尤其是令人屏声敛气的命运三女神,不得不由衷地折服于伟大的艺术品是可以穿越时空的这一论断。然后我们去看了印度馆、中国馆和日本馆,我又抓紧时间去了古埃及和近东生活馆,当我想去古希腊生活馆时,闭馆时间已经到了。天色已暗下来,不过,我们还是有行程安排的,下一站是伦敦塔桥,等我们坐地铁到达时,雪越下越大,想不到的是著名的伦敦塔就在塔桥的旁边,一箭双雕,由于已过开放时间,我们只能从外面远眺伦敦塔这个曾经著名的监狱了。绕过它,我们爬上了高高的塔桥。在各色灯光的照射下,塔桥很漂亮。这是我们伦敦之行的最后一站,之后,我们坐上地铁,回到维多利亚长途客车站,然后返回伯明翰,只是由于雪太大了,路上车子几乎是在挪行,快到伯明翰时才加快了行程。等回到住处时,已是第二天的凌晨了。

“众里寻它千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”。这时我总想起导师的话:一旦进入研究,自己的书看不完。如果不去英伦,不进入资料的海洋,你又怎么能明白呢?导师还说:下到水里才会游泳。总是叫嚷着出国出国,等出了国才明白什么叫真正的出国啊!

我是12月31日离开伦敦的,想不到的是我的祖母却在12月21日离开人间。出国前还见的,等我回国时已见不到了,她老人家1919年出生,2009年离世,欣慰的是无疾而终。这是我记事以来去世的第一位至亲的人。祝愿同学们都有出国的机会,真正地下水,尝尝海的味道,也以这篇文字纪念我的祖母。

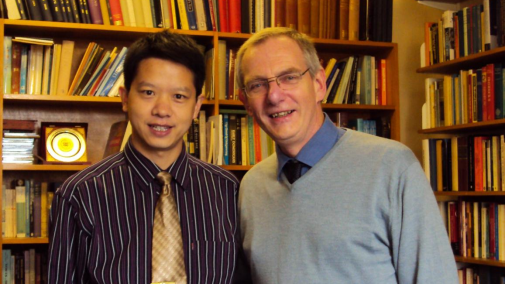

和斯旺森教授在他的办公室

和布鲁克斯教授在伯明翰大学文科楼

拜访斯旺森教授家

(该文部分发表于澎湃新闻)

(张建辉,河南师范大学历史文化学院讲师)