李奥纳多·史密斯:英格兰“疯人院”史:公共慈善、私营机构与国家干预

2021-11-05

1815年拿破仑战争结束之前的两个世纪内,英国经历了一个在经济、社会、政治和历史文化方面都具有重大意义的特殊时期。这一时期,沧桑巨变、万象更新。在17世纪和18世纪早期,随着国际贸易的日益扩张和北美殖民地的新兴发展,英国在贸易方面取得了重大进步,然而这一进步是建立在对非洲人民的贩运和奴役这一基础之上的。诸如英格兰银行和伦敦证券交易所这样全新的财政机构,为支持经济发展应运而生。政治冲突因宗教矛盾而进一步恶化,引发了1642年到1651年的内战。1688年的宪政提供了一个长期的解决方案,保证世袭君主制和民选议会制能够通力合作以维持政治稳定,为经济长远发展提供良好环境。从18世纪中期开始,英国经历了一场伟大的工业革命,其标志为技术革新、机械化、工厂制生产和工业劳动阶级的出现。在这一时期,逐渐壮大的城市中产阶级同以往的地主和商人阶级一起,建立了对现代社会而言至关重要的地方基础设施和公共机构。

一个持续剧变的社会可对精神疾病的发生率产生何种程度的影响,我们无法评估。确实,社会和环境压力往往在病因学上被视为精神疾病的诱发因素。然而,显而易见的是,患者患病前越是精明老练和见多识广,患疯癫的症状和表现就越容易被察觉,同时防止失控和有利于救助病患的措施就能越早被施行,此举能够帮助其家人和其他相关者。更为重要的是,启蒙运动所带来的潜在且重大的文化和知识改变,引起了人们对精神疾病认知和管理方式的逐步转变。以往将精神疾病的表现归结为巫术和灵魂附体(spiritual possession)的观念被摈弃,取而代之的是认为疯癫是疾病的一种形式,它可能与身体系统或大脑本身有关。在这个启蒙觉醒的时代,疯癫开始被看作理性的缺失,而对其治疗和管理的目标便是促进理性的恢复。

18世纪是英国精神病学实践发展史的关键期。传统治疗精神疾病(mental disorders)的医学疗法被纳入越来越复杂的医学体系内,该体系包括侧重心理学导向的“管理”技艺,即后来广为人知的“道德疗法”。无论是否受过医学训练,大部分治疗疯癫的从业者在实践中所奉行的最高理念是,有效的治疗是将病人从可能使其疯狂的环境和诱因中隔离出来,并将其安置在可以使风险最小化且治疗有效化的专业机构中。多数人都承认这些机构展示了严重精神骚动(mental disturbance)的一些表现,包括暴力和自杀倾向的行为、妄想和严重的情绪障碍。本文考察了这一时期英国出现的三种主要机构,其性质分别为慈善志愿、个人私营和政府主导。当然,首先要强调的是这些领域并非各自为政,它们之间存在着多层面的相互作用。

一、精神病院(Lunatic Hospitals)

早在1600年的伦敦,由慈善捐助所资助的为精神病患者服务的专门机构就已长期存在。伯利恒医院(Bethlem Hospital)的建立可以追溯到15世纪。与“Bethlem”发音相似的“Bedlam”这一流行称谓反映出一种普遍看法,这是一个充满谜团、混乱和肮脏的地方。医院本身相对较小,1630年时仅可容纳约30名病人。由于地处城市偏僻位置,其扩大规模和改善拥挤、贫乏、邋遢环境的可能性大为受限。伯利恒医院的病人主要来自贫民阶层。然而,有一部分来自富裕阶层的病人被单独收容,他们支付额外的费用便可获得更舒适的环境和更好的食物。在赫尔基亚•克鲁克(Helkiah Crooke)医生于1619年被任命为伯利恒医院的“管理者”之后,这种做法变得更为普遍。他中饱私囊的行为招致公众的质疑,并于1634年被解雇。尽管如此,他开启了在公共事务和私人事务中双管齐下的先例,此举后来被广泛接受。

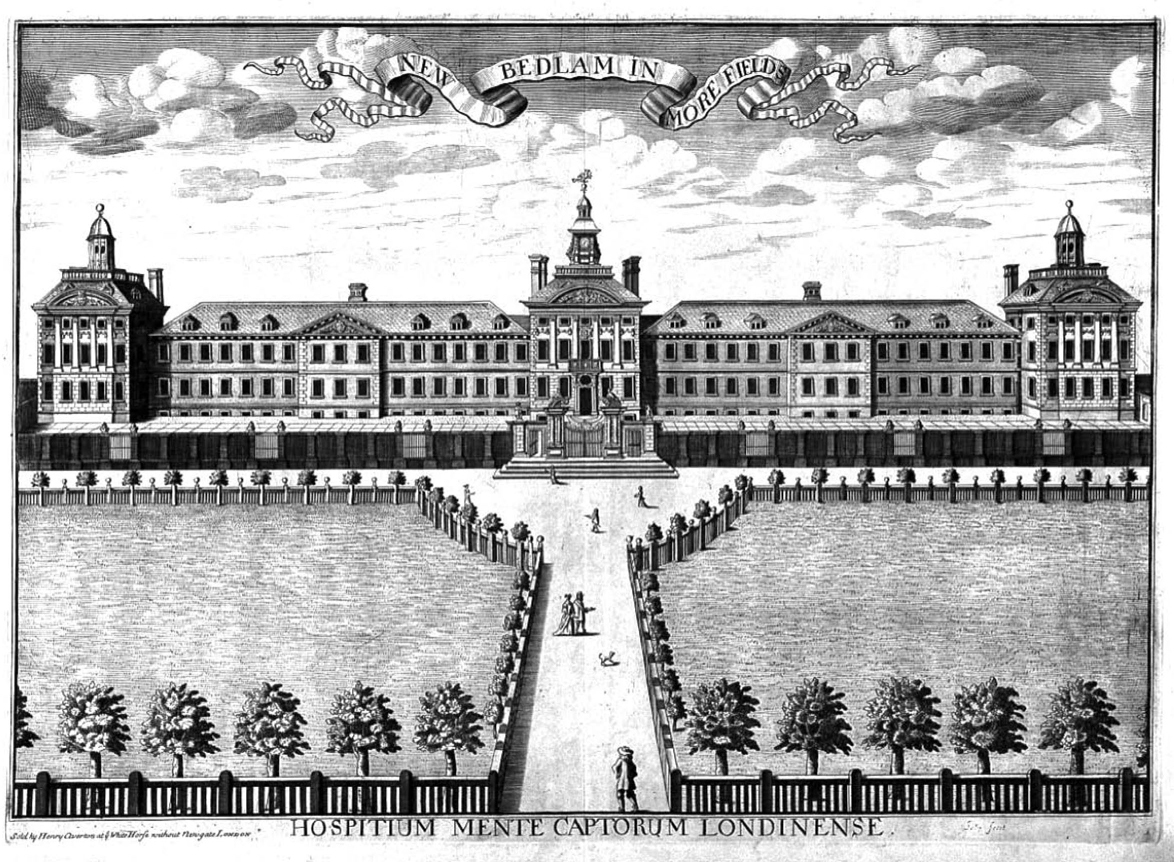

1676年,旧的伯利恒医院被坐落于摩菲尔兹(Moorfields)地区的一座华丽堂皇的建筑所替代。酷似宏伟宫殿的外表使它跻身当时伦敦的名建筑之列。“新伯利恒”彰显的意义非凡。它是公共慈善事业令人瞩目的展现,象征着伦敦上流公民给处于不幸境地的罹病者提供良好住所的高尚美德,它也表现出对待精神疾病时开明态度的主导地位,还有对疯癫可以被医院的高墙所控制和管理这一看法的确认。尽管种种内部缺陷、疗法效果有限和管理不善等问题在18世纪日益凸显,但伯利恒医院仍长期被认为是杰出的精神病治疗专业机构。直到1815年的一次公开调查予以真实揭露之后,其所享的这一盛誉才被终结。

伦敦新伯利恒医院于1676年开业

作为一个全国性机构,伯利恒医院接收全国各地的病人。然而,病人主要来自伦敦和周边各郡。18世纪,全国其他地区对相关服务的需求日趋明显。在东部城市诺里奇(Norwich),玛丽•查普曼(Mary Chapman)——一位国教徒神职人员的富有遗孀创立并资助了贝瑟尔医院(Bethel Hospital),该医院于1713年开放。1724年她离世后,医院作为公共慈善机构继续经营。它最初小规模运作,在18世纪40年代仅有20-30位常住病人,1760年增加到50人。该医院一直运营至20世纪。

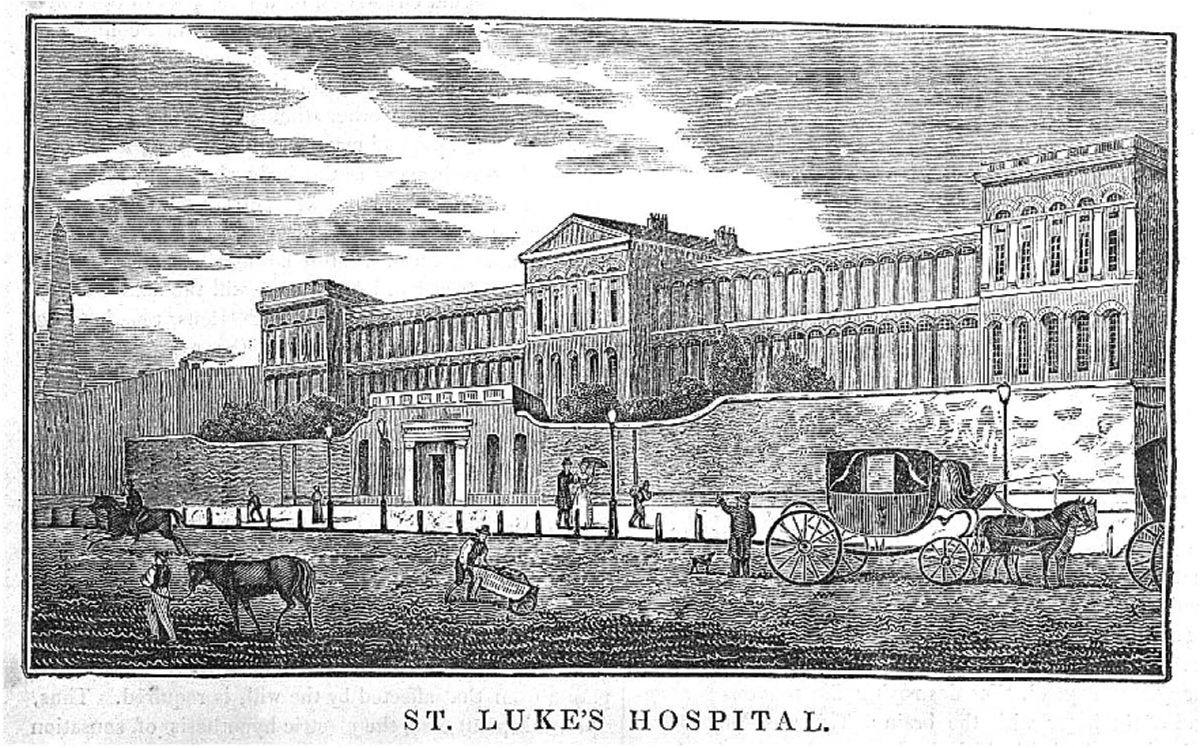

18世纪最显著的发展成果是1751年于伦敦建立的圣卢克医院(St Luke's Hospital for Lunaticks)。该医院建立的直接原因是伯利恒医院无力满足人数日益增长的贫困疯人(insane poor)的需求。它所采用的模式实际上类似于1720年以来伦敦及其他城镇所建立的一系列志愿全科医院模式。该医院的资金来自私人的捐助和年度认捐,主要的捐助者和认捐者可成为慈善机构的管理人员,他们有权参与决策和推荐病患入院。圣卢克医院起初位于摩菲尔兹地区,邻近伯利恒医院,但两者运作模式大相径庭。医院的第一位医师——威廉•巴蒂医生(Dr. William Battie),因其治疗方法尤其是他对病人的“管理”理念而声名大噪。起初圣卢克医院收容了50名病人,他们被认为是“又穷又疯”的。尽管后来医院扩大了规模,还是难以满足需求,且损坏情况严重。1787年,一座壮观的新建筑在老街(Old Street)开张,它足以容纳300名病人,连续多年都是全国最大的精神病患者收容机构。新圣卢克医院的建筑设计影响深远,在其后超过25年的时间里,公共疯人院(public lunatic asylums)的建筑结构都受其影响。

伦敦圣卢克医院于1787年开业

志愿医院运动和圣卢克医院经营的成功促使各地方性团体采取捐助和公共认捐的方法来建立各自的精神病院。就北部城市而言,远离伦敦和本地人进入伯利恒医院或圣卢克医院的实际困难成为地方性团体采取行动的强大动力。第一个地方志愿机构,即利用旧房改造而成的纽卡斯尔精神病院(Newcastle Lunatic Hospital),于1764年开放,1767年搬迁至新址,可容纳超过30名病人。在曼彻斯特,医院的管理者决定建立一所独特的精神病院,向“中产”的亲属提供切实可行的、负担得起的替代方案,以避免“私立疯人院经营者中饱私囊”。曼彻斯特精神病院随即于1766年紧邻原医院开张。在相当缓慢的起步之后,病人的数量在1805年将近有100人。约克疯人院(York Lunatic Asylum)的负责人进一步提出了关于消除私立疯人院不良影响的主张。该疯人院建筑庞大,最初设计可容纳54名病人,后续很快扩建以容纳更多病人,1813年其容纳了将近200名病人。其他几所志愿精神病院随即建立,它们分别位于利物浦(1792)、莱斯特(1794)和埃克塞特(1801)。这些志愿机构主要迎合了社会贫穷阶层的需求。

另一所重要的机构——约克静修院(York Retreat)通过慈善捐助,于1796年毗邻约克疯人院而建。该院的成立出于具有宗教性质的兄弟会[Society of Friends,即广为人知的“贵格会”(Quakers)]对一名在约克疯人院中受虐致死的教友的关切。约克静修院在设计之初严格遵守基督教宗旨,在慈爱、人道和尊重的基础上进行“道德疗法”实践。不同于其他精神病院的选址(临近城市拥挤的中心地带),约克静修院有意设计在宁静的半乡村(peaceful semi─rural)地区,视野、场址俱佳,病人可以在此锻炼和娱乐消遣。虽然最初规模很小,1800年仅可收容30名病人,但是约克静修院及其治疗体系对后来英国乃至其他国家的精神卫生机构的发展产生了深远影响。

位于约克疯人院附近的静修院,1796年开业

18世纪的志愿精神病院被证明是英国精神卫生体系的关键组成要素,其令人瞩目的成功为接下来19世纪早期公立疯人院的成立奠定了基础,然而其局限亦不容忽视。除了像伯利恒医院和圣卢克医院这样有充足资金支持的大机构,其他精神病院中普遍存在资金匮乏的困难,其慈善目标亦难以实现。结果便是它们不得不出于自身需要,每周向那些接受慈善救助的病人收费。更有甚者,为了保证财政稳定,它们接收可以承担更高费用的富裕病人。因此,地方公共精神病院不知不觉与私立疯人院展开了直接竞争。当一个公共机构或它的负责人被卷进有利益冲突的商业活动时,风险就会出现,就像约克疯人院的案例那样,渎职和丑闻在1815年质询风波中被公之于众。

二、私立疯人院

私立疯人院在英国精神卫生服务体系的发展历史中扮演着重要角色,这点可在威廉•帕里─琼斯于1972年出版的重要作品中得到充分彰显。他的研究随后被罗伊•波特和其他学者推向高潮,然而他们低估了1700年以前疯人院的影响力。实际上,有证据表明,早在1600年就有私人从业者向精神病患者提供居住照顾和治疗。从业者对那些行为危险或在家难以被照料的人群进行私人监禁,实际上是回应了其家属需要比伯利恒医院等公共机构更私人化、多样化,同时在经济层面能承担得起的服务。1700年,私立疯人院已经成为医疗相关服务市场的固定组成部分,一些疯人院在伦敦,其余则散布在英国其他地方。医疗商业化探索活动中的相关经营者(proprietor),本质上能被称作医疗行业从业者。许多疯人院都是从较大的家庭房屋改造而来,规模也局限于此。

一个较早的案例是卡特医生在伦敦的霍尔本(Holborn)地区经营的疯人院,于1606年前后关押了一位名为迪奥尼斯•菲茨赫伯特(Dionys Fitzherbert)的姑娘,她精神严重失常。迪奥尼斯经受着惊恐的错觉和幻想,坚信自己是十恶不赦的负罪者,害怕自己会被焚烧致死。她在卡特医生的疯人院滞留数周,受到医生及其家人和她的“看护者”的细心呵护。治疗取得了成功,迪奥尼斯完全康复并返回了自己的家庭。另一个早期案例发生在1630年,与贝德福德郡地主家庭的一位疯人(deranged member)——埃德蒙•富兰克林有关,他对待家人和其他人极端暴力、气势汹汹,在教堂毁坏财物并引发骚乱。他被关押在伯利恒医院的赫尔基亚•克鲁克医生的私立疯人院中。他的家庭同意为他的膳食和治疗支付每年200英镑的巨款,只为了匹配他的“绅士”身份。

17世纪,伦敦的霍克斯顿(Hoxton)地区因其私立疯人院而闻名。古文物研究者和外交家威廉•勒•内夫(William Le Neve),在英国内战中为了王党而战,之后被剥夺所有财产并变得“在头脑中又疯狂又坏脾气”。1658年,他被带往霍克斯顿的私立疯人院,并被“关闭起来”,于1661年在疯人院去世。在伦敦东北部也有几所私立疯人院。17世纪70年代,爱德华•特雷弗(Edward Trevor,一位知名政客的儿子)被关押在伍德福德女士位于摩菲尔兹的疯人院(Mrs Woodford's madhouse in Moorfields)达数年,他被禁锢在地板上并被残忍虐待。詹姆斯•牛顿(James Newton)在克拉肯威尔(Clerkenwell)的疯人院也很出名。在17世纪70年代中期印刷的一张宣传海报上,他宣称在治疗“注意障碍或忧郁”(Distracted or Melancholy)的病人方面“可靠且专业”,已经治愈了大量病人。他坚称他的动机是出于人道而不仅仅是经济利益,并列举了几个成功治愈的案例。显而易见的是,牛顿的客户不仅局限于私人病患,也包含一些由教区官员支付费用的贫民。在这一时期,其他的疯人院创办者也在接收穷人,包括摩菲尔兹的罗伯特•罗登(Robert Roden)和哈克尼的约翰•史密斯(John Smith)。

也有证据表明在伦敦之外的一些地方也有疯人院在运营。索福克郡的约翰•阿什伯恩神父(Reverend John Ashburne)直至17世纪50年代一直将病人安置在诺顿的一处私人房产内,其中包括1656年10月入住的埃德蒙•马斯科特(Edmond Muskett),他“被头脑中的疯狂和暴躁所困扰”。5年后,阿什伯恩被一位正在康复中却获准离开的病人袭击致死。当时报道里写给他的悼词称他因为“治愈疯人的高超医术”而“享誉整个英国”。在乔治•特罗斯神父(Reverend George Trosse)的自传中,描述了这一时期在萨默赛特郡格拉斯顿伯里(Glastonbury in Somerset)的一所疯人院。作为一个年轻人,他一直过着狂饮嗜赌、放荡不羁的生活,直到1656年他患上以暴力、令人恐惧的错觉和绚烂的幻想为特征的“狂暴疯癫”(outragious Madness)。他被送入一位“因技术高超和妙手回春而在业界备受敬重”的人所开设的疯人院,在完全康复之前,他在那里经历了三个独立的疗程。特罗斯详细地介绍了他所接受的治疗,尤其是“疯人院的贵妇人”格勒普女士(Mrs Gollop)给予的照顾和极富同情心的建议。在距格拉斯顿伯里几英里外一个名为威德默(Wedmore)的村庄内,外科医生约翰•韦斯托弗(John Westover)于1680年创建的疯人院成为更为广泛的全科医学实践的组成部分。一份保存至今的病历和日志记录了韦斯托弗在1686年到1700年之间收容了至少30名病人,他们大部分只待了几天或者几个月,只有两个人的住院时间长达几年。他的病人来自英格兰的西部地区,甚至包含一些由教区官员代缴费用的贫民。

18世纪英国私立疯人院的数量稳步上升。引人注目的是,在1724年的伦敦,能言善辩的作家丹尼尔•笛福宣称其中的15所疯人院在城里。其中半数都可以从包括报纸广告在内的一些零散记录得到证实,一部分经营者是医学相关人士,而其他人则没有医学执照。在他们的宣传材料中,他们倾向于夸大自己的能力和成功治愈病患的数量。1715年,在霍尔本经营疯人院的药剂师罗伯特•诺里斯(Robert Norris),号称具有30年“有效治疗疯癫”的行医经验,夸耀自己“治疗的效果(无副作用)”迄今为止无人能超越,且自己的成功已经驰名英国,“远及海外”。1729年,同样在霍尔本经营疯人院的达尔顿先生,声称“在上帝的庇佑下,他成功治愈了各种类型的精神疾病,且价格公道”。1732年,他又宣称自己已经“治愈了好几个被其他医生断言无可救药的病人”,而且他的药物“在治疗精神错乱、歇斯底里和焦虑症时卓有成效、百试百灵”。

1750年,疯人院业务越来越集中在伦敦的特定地区。在西部的切尔西地区,米歇尔•达菲尔德(Michael Duffield)及其家人的几间房屋接收的病人几乎都来自显贵阶层;在东北部,霍克斯顿地区有约翰•迈尔斯(John Miles)经营的疯人院;在东部附近,马修•莱特在1727年创办了他的第一所位于贝思纳尔格林(Bethnal Green)的疯人院,收留了来自伦敦各个教区的私人客户和贫民。莱特于1744年去世后,他的妻子埃莉诺(Eleanor)接管了他的生意。在18世纪后半叶,收留贫民的业务逐渐扩大,并集中在贝思纳尔格林和霍克斯顿的几所大型疯人院。

伦敦最主要的两位“疯癫医生”(mad─doctors)在18世纪50年代也成为私立疯人院经营者。1754年,圣卢克医院的威廉•巴蒂医生接手了一所在克拉肯威尔的伍德巷(Wood's Close)的疯人院,这家疯人院先前属于詹姆斯•牛顿以及和他同名的儿子。巴蒂的良好声誉使他吸引到富裕体面的客户。1776年他去世时,从疯人院获得的所有收入数目庞大。1758年,伯利恒医院的约翰•门罗(John Monro)医生成了伦敦北郊区克拉普顿地区布洛克疯人院(Brooke House)的合伙人(co─proprietor)。巴蒂去世以后,门罗还接管了他在克拉肯威尔的疯人院。由于他在伯利恒医院的公职、丰富的私人接诊经验和这两所高级疯人院,约翰•门罗在伦敦的“疯癫贸易”(trade in lunacy)中取得了崇高的地位。

对于伦敦的私立疯人院而言,1775年到1815年这一时期变化不断。官方数据显示,1775年有19所特许疯人院(licensed madhouses)属于14位经营者。1816年,这个数字上升到40所疯人院和26位经营者。在这期间,几所信誉良好的疯人院停止运转或者几经转手,同时新的疯人院大量涌现。一些人在市场竞争中立足,而其他一些人则在几年后销声匿迹。有两个人值得一提,乔纳森•迈尔斯爵士(Sir Jonathan Miles)和托马斯•沃伯顿(Thomas Warburton)分别在霍克斯顿和贝思纳尔格林地区巩固根基并建立起自己的商业帝国。他们的疯人院在1815年收容了1200名病人,其中大部分病人是教区当局以低价安置的贫困疯人。与此同时,他们也服务于出得起高价的私人客户,这些人往往也是伦敦其他疯人院的主要客户。

伦敦的这些主办者大部分是商人和女性,他们并没有获得正式的医学认证。这种情况与其他各地的情形有所不同,在别处的经营者主要是获得医学认证的内科医生或外科医生。另一方面,各地发展速度也慢于伦敦。据可信材料显示,1700年到1750年只有极少数的疯人院开始运行,其中大部分在英格兰的西部、南部和中部地区。其中一所疯人院在布里斯托尔附近由约瑟•梅森(Joseph Mason)于1740年创建,他之前一直在其亡父的疯人院中做助手。他声称在治疗“癔症、疯狂和注意障碍”方面取得了巨大成功。18世纪60年代,他接收了40多名病人并搬进一间更大的房屋。在1779年梅森去世以后,他的女儿继续经营疯人院,直至1788年由他的孙子约瑟•梅森•考克斯医生(Dr. Joseph Mason Cox)接管。在考克斯的掌管下,这所疯人院在1815年7月时收容了65名病人,成为当时著名的地方疯人院。

从1760年起,新成立的地方疯人院数量稳步增长。其中几所由医学界人士建立,包括弗朗西斯•威利斯医生(Dr. Francis Willis)于1760年在林肯郡敦斯顿(Dunston)地区创立的第一所疯人院。他在1776年迁往格雷特福德(Greatford),之后凭借对乔治三世(King George III)的成功治疗而声名鹊起。一些任职于公共精神病院的医师也都开始接纳私人客户,例如诺里奇市贝瑟尔医院的约翰•比弗(John Beevor)医师于1765年在城市郊区,为了“各位深受暴躁情绪困扰的先生和女士”创办了他的“私立疯人院”(Private Lunatic House)。纽卡斯尔精神病院的约翰•霍尔医生(Dr. John Hall of the Newcastle Lunatic Hospital)也在1767年开办了他自己的“私立疯人院”(Private House For Lunatics)。托马斯•阿诺德医生在1794年成为莱斯特市立精神病院的主管医师之前,经营了规模庞大的私立疯人院长达30年之久。有几位外科医生也进入了这一行业,如1766年威廉•帕菲克特(William Perfect)在肯特郡的西梅林(West Malling)建立了自己的疯人院并经营了40年。1790年到1815年大量疯人院得以兴建。1815年官方报告(Official Returns)显示,在伦敦之外有至少38所疯人院在运营。它们广泛分布于英国各地,尽管在西部和中部各郡的疯人院更为明显地呈集中之势。在更远处,两所只为欧洲人服务的私立疯人院在印度出现,其中一所于1787年前在马德拉斯(Madras)建立,另一所于1793年在加尔各答(Calcutta)建立。

斯塔福德郡春之谷别墅(Spring Vale,Staffordshire)于1808年开业

总体上来说,地方私立疯人院在运营规模上要小于伦敦的疯人院,仅收容了不到10名病人,大部分疯人院的病人数量在20人到50人之间。1784年,最大的疯人院是萨缪尔•普劳德(Samuel Proud)在斯塔福德郡比尔斯敦地区建立的疯人院,容纳了72名病人。1815年,两所最大的疯人院是威廉•里基特斯(William Ricketts)的德罗伊特维奇疯人院(Droitwich Lunatic Asylum)以及威廉•芬奇在邻近索尔兹伯里地区开设的拉沃斯托克疯人院(Laverstock House),前者收纳了约90名病人,后者收容了120名病人。在这三个案例中,他们都接收了私人客户和贫民。在伦敦和其他地方,疯人院的建立标准和条件存在显著差异。既有经营者提供良好住宿条件、宜人环境和开明疗方的疯人院,也有病人被迫忍受脏乱环境、极少照顾和残酷治疗的疯人院。这些变化反映了私立精神卫生护理服务的重要本质。虽然一些经营者意识到,若能为病人康复提供持之以恒的高水准服务,他们的业务会更加蓬勃发展,但其他经营者关心的是通过禁闭尽可能多的病人以轻松获取利润,很少在病人的康复出院事情上付出努力。

三、调查、管控和新时代

18世纪针对精神错乱人群的慈善机构和私立机构持续发展,引发了公众对其有效服务运营方式和局限性的担忧。一部分有志于推进稳步改良的人士逐渐联合起来,他们的努力促成1763年、1807年和1815年一系列重要的议会调查。更重要的是,他们推动了国家的早期立法行为,遏制了一些疯人院中出现的过分行为和虐待现象,并促进了地方政府公共部门对疯人院建设事业的直接参与。

私立疯人院的数量与日俱增的情形,尤其是在伦敦引起了特别关注,一些关于它们的谣言开始流传。早在1706年,作家和政治评论员丹尼尔•笛福公开了这样一个案例,某位据称神志清醒的年轻女性,被企图剥夺其继承权的贪婪的家人强制送入伦敦疯人院,在那里她被束缚手脚、殴打和强行服药。笛福在这件事上持续大做文章,发表了针对一些疯人院经营者不承认剥削行为的详细批评,并呼吁政府予以遏制或适度管控。通过一连串被报道出来的讼案、手册和报纸上的信件,主题逐渐明朗,人们特别关注正常人在疯人院中被配偶、亲属和无耻的疯人院经营者联合陷害,进而被禁闭和虐待的“非法监禁”现象。1763年,作为对这些呼声的回应,一个议会委员会被召集以审议此问题。证据来自各种渠道,牵扯到著名的威廉•巴蒂医生和约翰•门罗医生。在短暂的调查之后,委员会认为有必要立法防止虐待现象的发生,但议会止步于此,并未采取进一步的行动。

在更多的讼案和抗议发生后,1774年《疯人院管控法》(Regulation of Madhouses Act)终于得以通过。该法案规定了私立疯人院的正式认证、定时检查和需医学证明支持的病人入院许可条件。不遵守法案的疯人院经营者将被课以巨额罚款。然而,该法案也有一些局限性,比如法案没有涉及贫困患者,并且对于法案的遵守有赖于地方官员投入的精力。研究精神病学的历史学家往往低估了1774年法案的重要性。尽管如此,这的确代表了政府在该领域的重大干预,而此前政府是缺位的。至此,一个强调关键原则和防止各种渎职行为的法令框架已经形成。它标志着国家承认了自身在保护精神病患者利益、确保虐待行为得以遏制和确立行业服务标准方面需要承担的中心角色。

精神病改革者的关注重心逐渐转移到贫困患者的处境方面,这些病人在社区和教区济贫院中被漠视或被虐待。1807年议会成立专门委员会以考虑这些问题。证据来自各方各面,但格洛斯特郡长官和监狱改革者乔治•奥尼塞普鲁斯•保罗爵士(Sir George Onisephorus Paul)提供的证据最具影响力。保罗坚称,在过去几十年里建立的志愿精神病院给社会带来了巨大的益处,但其他城市的慈善认捐者由于资金不足而无法效仿此举。他认为,这种医院模式可以为建立一个全国性的公共精神病院体系提供基础。专门委员会采取了他的建议,做出鼓励郡官员从地方税收中拨款资助疯人院中的贫民的决定。

1808年,法令随之而至。《郡立疯人院法案》(The County Asylums Act)授权各郡当局以自行出资、联合他郡或志愿认捐的形式成立一所收容贫困病人的疯人院,并规定了关于合理选址、住所特征、医务支持、管理措施和可被收容的病人类型等方面的基本标准。尽管该法案不具有强制性,但有几个郡已采取了早期措施加以实施。三所郡立疯人院在1815年开始运营,1812年有两所分别在贝德福德郡和诺丁汉郡成立,1814年有一所在诺福克郡成立。其中有两所由郡政府当局直接资助,而诺丁汉疯人院是郡政府与先前的志愿认捐者共同努力的产物。在接下来的几年里,又有其他几所郡立疯人院接连成立。虽然最初成立这类疯人院的郡数量较少,但影响深远。政府通过它的地方代表直接参与到为疯人服务的机构建设事业中。1845年,“各郡成立疯人院”成为强制性规定。

尽管1808年的法案成为疯癫事务改革者最重要的实践成果,但1815─1816年的议会专门委员会由于其调查范围之广,所涉及相关私立疯人院、志愿医院和公共机构的信息量之大,也显得与该法案同样重要。委员会报告尤其关注伯利恒医院、慈善性质的约克疯人院、乔纳森•迈尔斯和托马斯•沃伯顿在霍克斯顿的疯人院和在贝思纳尔格林经营的庞大私立疯人院中出现的管理不善和虐待行为。其他的地方私立机构,尤其是在英格兰西部,也遭受了严厉批评。各种机构中出现的大量缺陷和罪行被公之于众,证明了贫民阶层是主要受害者。然而,也有证据证明了一些公共和私立机构中的开明举措。例如威廉•芬奇在拉沃斯托克、爱德华•朗•福克斯在布里斯托尔附近的布里斯灵顿、威廉•里基特斯在德罗伊特维奇、托马斯•贝克威尔在斯塔福德附近的春之谷(Spring Vale)等地经营的私立疯人院均广受好评;诺丁汉的新型郡立疯人院为其他地区树立了可资效仿的典范。

位于布里斯托尔附近的布里斯灵顿疯人院(Brislington House)于1806年开业

结语

1815年,英国已逐渐形成一套形式多样且相对复杂的、针对精神病患者的专业制度化护理和治疗体系,其核心要素是志愿慈善、个人私营以及后来政府力量的直接参与。虽然它们功能独立区分,但彼此之间偶有互动和交集。一些公共精神病院的医师也投身于私立疯人院的运营事业中,从慈善机构那里抢夺顾客或者收容未能痊愈的病人,以此获利。就像威廉•巴蒂、约翰•门罗和纽卡斯尔的约翰•霍尔以及莱斯特的托马斯•阿诺德一样,职位因素使他们能够较大程度地控制当地的“疯癫贸易”。实际上,不同机构之间充满了明争暗斗。私人病患的家属可以选择将病人送入私立疯人院、志愿精神病院甚至是收费更低但住宿环境同样舒适的郡立疯人院中。像教区济贫院当局这样的政府机构,往往会优先将贫困病人送入伯利恒医院、圣卢克医院和其他精神病院,或者是郡立疯人院,但如果这些地方无力接收,他们便只能投向私立疯人院。总之,尽管在实践中往往受到限制,但在复杂的市场中总有多种解决办法可供选择。

客观来讲,1815─1816年的议会委员会报告向我们展现了1815年针对疯人的服务供给行业的细致图景,情况好坏参半。显然,慈善机构、志愿机构和私立机构都存在不可忽视的问题,许多成功实践的案例也说明了没有哪一类机构会是恶贯满盈或是独善其身的。新兴的英国医疗体系建立在“护理的混合经济体制”基础上,私立或公共领域都在其中发挥各自的作用,它们共同提供了多样化的服务模式以满足社会各阶层的需求,并给予足够的监管保障。有趣的是,精神卫生服务体系在经历了两百年的发展和动荡之后,目前公共服务和私营机构之间不稳定的关系,同1815年的情形出奇地相似。对未来的研究者而言,多视角、深层次地考察19世纪和20世纪个人私营、志愿慈善和政府行为三者对英国精神失常群体的相对重要性,仍有广阔的研究空间。未来也会进一步深入研究1815年以后各种护理和治疗模式如何在英帝国及其他地方继续传播的问题。

[本文选自《医疗社会史研究》第11辑第Ⅵ卷第1期:“医院史研究的新视野”,原标题为《公共慈善、私营机构和国家干预:英格兰疯人的制度化护理(1600─1815)》,澎湃新闻经授权刊登。《医疗社会史研究》(第11辑)由上海大学历史系张勇安教授主编,闵凡祥、乔纳森•雷纳茨(Jonathan Reinarz)教授特约主编,社会科学文献出版社出版。]

(作者:李奥纳多•史密斯;译者:傅益东、赵炜煜;责任编辑:彭珊珊;校对:徐亦嘉)