王志永:19世纪下半叶中医药在美国的传播与华人医生经济社会地位的变迁

2024-12-18

内容提要:19世纪下半叶,在种族主义和排华的背景下,美国华人遭受医疗卫生歧视,美国主流医疗机构常常拒绝接收华人患者,因此华人不得不转向中国传统医学中医药寻求救助,中医药很快在华人社区中广泛传播。1882年美国颁布《排华法案》后,华人医生通过刊登英文广告、建立商业合作伙伴等方式成功吸引了部分白人患者,扩大了中医药的影响力。华人医生在为白人患者提供医疗服务时,将中医药从唐人街扩展到美国主流社会,他们通过提供医疗服务获得了良好的经济收益,成为华人群体中的富裕阶层。然而,华人医生因与西医医生产生了竞争关系,而成为美国医疗监管和限制的主要目标。19世纪末,美国各州不断出台限制华人医生取得医疗执照的法律,虽然华人医生通过各种方法进行抗争维护自己的权益,但也无法改变现状,中医药在美国的传播进入衰退期。

关键词:美国 排华法案 中医药 华人医生 西方医学

中医药学是中华文明的瑰宝,包含着中华民族几千年的健康养生理念及实践经验,凝聚着中国人民的博大智慧。19世纪中叶,大批华人横渡太平洋来到美国淘金,中医药也伴随而来。华人医生是少数几个将民族传统医学技能带到美国的移民群体之一。19世纪50年代美国西部各地排华浪潮不断加剧,使得华人患者难以获得美国医生的治疗,不得不使用中医药来维护自身的健康,中医药业一度发展成为唐人街仅次于中餐业的第二大行业。中医药不仅在华人社区中普遍使用,一些白人患者在治疗特殊疾病或服用植物药物时也采用中医药进行治疗。在这个过程中,华人医生不仅在经济上获得收益,社会地位也随之升高,美国主流社会与华人精英阶层之间形成了较为良好的社会文化互动。然而,随着中医药在美国的传播,华人医生触及美国医学协会(American Medical Association)的利益。19世纪末,美国各州陆续出台限制华人医生取得医疗执照的法律,华人医生因无法出示执照而遭受罚款或短期监禁,自此直到20世纪70年代初,中医药在美国传播进入衰落阶段。

中医药在美国的传播是美国移民史和医疗卫生史的重要组成部分。目前,许多关于美国华人的历史研究都集中在种族问题上,但对于全面理解华人的历史经历来说,阶层问题同样重要。国内外学术界研究19世纪下半叶的华人历史多集中于以华工为代表的贫困阶层,但笔者认为对少数精英阶层的研究,可以让我们对华人群体的复杂性和全面性有一个全新的认识。华人医生使用中华民族传统医学技能创造出一份拥有专业技能的职业,成为华人中的富裕阶层,他们非凡的经历与19世纪美国排斥华工的主流叙事形成了鲜明对比。关于中医药在美国传播的研究,国内外学术成果主要集中在20世纪70年代之后的传播情况,在少数研究19世纪下半叶传播的成果中,着重探讨了中医药为维护华人群体的医疗健康发挥了重要作用。一些研究著作通过华人医生个案研究,详细论述了华人医生行医的环境和贡献,以及中医药传播的状况。还有一些著作详尽探讨了美国人对中医药的初步认识,以及19世纪末20世纪初美国的中西医论争。这些研究虽均论及了中医药在美国的传播,但系统地论述华人医生吸引部分白人患者的方式及其地位的变化,在此过程中美国政府对中医药传播的态度方面的成果不多。有鉴于此,本文使用美国新闻报纸、美国人口普查局统计、华人医生出版的书籍和文章、唐人街游记和旧金山市政报告等资料,考察19世纪下半叶中医药在美国的传播历程,美国主流社会对中医药的接纳程度,以及华人医生经济社会地位的变迁等问题。

一、排华背景下中医药在美国华人社区的传播

1848年1月,美国加利福尼亚的“淘金热”吸引了来自世界各地数以万计的采矿者,其中就包括华工。太平洋铁路的建设掀起了华工进入美国的另一个高潮。19世纪60年代到70年代末,大批华工来到美国西部。根据美国人口普查局统计,1860年、1870年和1880年居住在美国的华人总数分别为34933人、63199人和105465人。

由于种族主义思想作祟,再加上工作竞争等因素推动,19世纪50年代中后期,加州开始出现排华事件。白人种族主义者认为,华人是“劣等种族”和“堕落”民族。与此同时,加州开始出台法律限制华人的权益。1852年,加州立法机构通过一项法案,要求华人缴纳医疗税,但在缴纳医疗税期间,华人却被排斥在旧金山的医院之外,他们唯一可以自由进入的医院只有精神病院、救济院和宠物医院。六七十年代随着美国西部工作机会的减少,以及媒体长期对华人的污蔑,华人常被指责“无视所有的卫生和环境法律”,滋生和传播疾病,“从而危及美国国家和民族的福祉”。1860年,加州政府颁布法令,禁止华人进入旧金山市立、县立医院就诊。虽然1870年加州废除了华人缴纳医疗税的规定,但是仍旧不允许华人进入医院就诊,甚至严格限制他们在救济院里看病。由此可见,加州法律无疑将华人排斥于医疗体系之外。

在排华声浪中,唐人街被美国主流社会视为卫生条件糟糕的贫民窟,政府不愿为华人提供医疗服务或医疗帮助。1876年,加州一位医生在一篇文章中写道:“中国人是白人仇恨的焦点,他们要为所有的灾难负责。一场破坏性的动荡可能会记在他们的账上。”卫生官员对华人的攻击与当时美国流行的医学理论——“瘴气理论”(Miasmatic Theory)直接相关。根据该理论,流行病的暴发与当地的环境或卫生条件密切相关。加州的唐人街被认为是空气污染的主要来源。加州地方政府曾多次以散发异味、垃圾处理不当、私人地下室和排水沟建设不当、市场售货摊不清洁等为由,对唐人街进行严厉处罚。对19世纪70年代的白人卫生工作者来说,唐人街里居住着“撒谎和背信弃义”的东方人,他们对美国人民的健康漠不关心。种族主义者认为,“麻风病是中国人与生俱来的,白人通过吸食由中国麻风病人接触过的鸦片烟管而感染。”早在1871年,华人就被指控将“可怕的灾难”——蒙古麻风病引入美国西海岸。1876年,加州《一般警察法》(The General Police Law)的一项修正案规定,麻风病患者与该州居民进行普通交往是非法的,并规定这些人“被强迫住在检疫站或麻风病人的住所”。实际上,唐人街的卫生条件并非所在城市社区中最差的。研究中国移民问题的美国社会学家玛丽•柯立芝指出,“种族主义者为了把中国人定义为劣等民族,往往将公共问题作为一个论据,其实中国人饮食谨慎,只喝茶或开水,卫生状况并不差。”

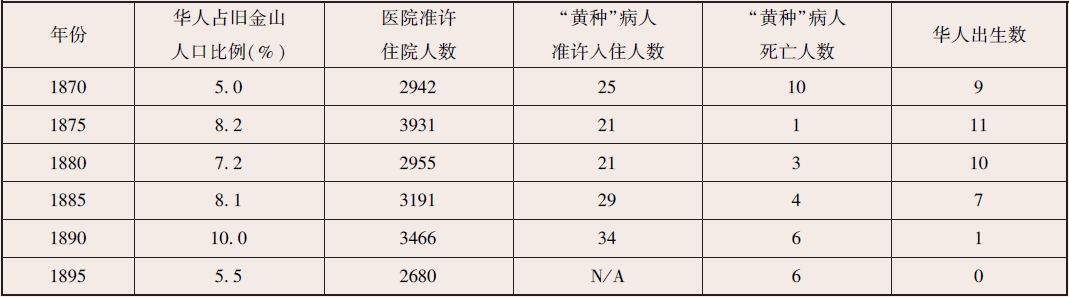

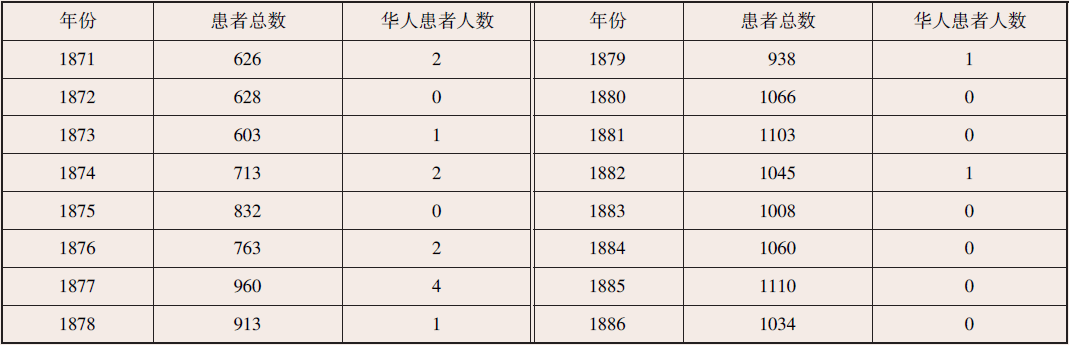

对于华人患者来说,能够接受美国医生治疗是一件非常困难的事情。美国医疗机构经常拒绝为华人提供医疗服务,或强行将他们隔离在专门为天花和麻风病人设立的建筑物中。旧金山是聚集华人最多的美国城市,该市华人的医疗状况具有一定的代表性。根据旧金山市政报告(表1和表2),1870—1895年旧金山华人人口占全市总人口的5%—10%,但每年只有不超过40人的华人住院患者获准进入市立和县立医院。旧金山公立救济院的数据显示,准许华人住院患者的人数更低,1871—1886年间每年住院的华人不足5人。1881年,《旧金山纪事报》发表了一篇题为《华人不得入内:县医院拒绝接纳他们》的文章,文中提到了由旧金山卫生委员会(Board of Health)通过的一项决议,该决议基本上禁止市县医院接纳华人患者。

表 1 旧金山市立和县立医院准许入住人数(1870—1895年)

资料来源:San Francisco Board of Supervisors,San Francisco Municipal Reports 1870─1895,W. M. Hinton&Company.

表 2 旧金山公立救济院准许入住人数(1871—1886年)

资料来源:San Francisco Board of Supervisors,San Francisco Municipal Reports 1871─1886,W. M. Hinton&Company.

由此可见,19世纪中后期,华人在很大程度上是不被准许进入美国公立医院接受医疗服务的。此外,旧金山华人社区领袖和中国驻旧金山总领事试图像法国和德国一样在唐人街建立一所医院,但由于旧金山市政当局一直拖延,直到1899年才在唐人街建立了东华药房,为华人提供包括中医和西医在内的医疗服务。

由于华人常常遭受医疗歧视以及他们对美国医疗制度的不信任,使得华人不得不使用同胞开设的诊所和中草药店来维持身体健康。19世纪中叶,当大批华人抵达美国从事繁重而危险的工作时,中医药为维护华人群体的医疗健康发挥了重要作用。在最初的几十年里,华工主要从事轻工制造业、建筑业、农业和采矿业等最不受欢迎且最危险的工作。这些工作往往是艰巨的体力劳动或高危职业,很容易对华工造成伤害。铁路、建筑和矿业公司雇用华工在花岗岩山坡上挖隧道和爆破,矿井塌陷和突发的爆炸常常会夺走成百上千名华工的生命。而在冬天,华工的手指和脚趾经常被冻伤。贫困和歧视将华工限制在过度拥挤和不卫生的居住点,而这里往往是流感、霍乱、伤寒、痢疾和脑膜炎等传染病的温床。在美国西部的唐人街、采矿营地、铁路工地,白人种族主义者针对华工的暴力时常发生。为了预防或治疗疾病,华人经常使用中医药。华工在离开中国前通常会随身携带中药和其他传统药物,中医药随之传播到美国。1882年《旧金山纪事报》的一篇文章记录了一艘载着数百名华人的轮船抵达瓦列霍街码头的情景:中国人显然都信奉儒家医术,因为每个箱子和包裹里都装着药丸、草药和其他被称为药物的物质。中医药成为美国华人生活中不可或缺的一部分。为满足华人的医疗需求,一些华人宗族组织开始为年老体弱人员设立中药店或诊所。中国历史学家刘伯骥认为,“早期华侨,有医皆信中医,故中医中药,甚为流行,除华埠外,各市镇以至金坑的小华埠,均有药材铺,少则一间,多则三四间。”

19世纪下半叶,美国华人的医疗服务主要由唐人街的中医诊室和中药店提供。19世纪六七十年代,随着金矿的枯竭和太平洋铁路的竣工,为躲避种族主义者的暴力排华行动,华工们陆续搬迁到唐人街,这里成为华人生活最为密集的区域。长期以来,中草药店在美国不同地区的唐人街都很常见。在纽约、费城、旧金山等城市的唐人街,都有华人开设的中草药店,这些药店通常设有诊室。虽然这些药店主要面向华人,但也引起了当地美国人的兴趣。华人医生使用的药物几乎全部从中国进口,出口到美国的中药基本未曾加工,华人医生将药物加工后切成小块,然后将它们放入抽屉或盒子里进行储存。1856年2月,商业目录《东方人》(The Oriental)列出了旧金山的88家华人企业,其中有15家中药店和5名草药医生,中医药业成为仅次于中餐业的第二大行业。1854年,古斯塔夫斯•西蒙斯描述了在萨克拉门托唐人街一家中药商店参观时的经历。他写道:“中药店面与其他职业店面没有任何不同,只是木牌上刻有金色和朱红色的中国文字。药房有超过1100包从中国带来的药物,每包都标有不同的字符。此外,药房还有用于加工干燥药物的设备。”1869年,奥古斯都•W. 卢米斯观察到,“无论中国人走到哪里,都会有自称精通医术的人紧随其后。在旧金山,有十几家制售中草药的店铺,据说生意非常赚钱。”1875年,《利平科特杂志》发表了一篇《漫步唐人街》的文章。该文作者J. W. 艾姆斯(J. W. Ames)写道:“唐人街中药店的抽屉分成四个面积相等的隔间,里面装有部分烧焦的狮子和老虎的骨头、干虫子、类似扁豆的种子、树皮、犀牛角屑、大象皮、古雅的小陶罐。陶罐上贴有红色的标签,里面密封着鳄鱼胆、驴胶、狗肉等。”1882年《旧金山主要华商公司名录》(Directory of Principal Chinese Business Firms in San Francisco)列出了22家中草药店。1887年12月,人类学家斯图尔特•库林在《美国药学杂志》上发表的一篇文章指出,“费城至少有四家中药店,店里的店员日夜忙碌,他们不停地称重、捶打和捆扎中药材,帮助受苦受难的中国同胞。”

在美国一些比较偏远的地区,华人医生也对华人矿工、木材工人、牧场和农场工人提供医疗服务。在1865—1910年加州、爱达荷州、蒙大拿州、内华达州、得克萨斯州和犹他州的修建铁路的遗址中,发现了卫生医疗药品,其中就包括中药药瓶、中药加工工具、吸食鸦片用具、茶杯等。在修建铁路的过程中,华工依赖一种非正式的医疗资源,用中药和欧美专利药物进行自我疗伤,而这些药物不需要医生的诊断和处方。1864—1869年,当华人在中央太平洋铁路公司工作时,每一队华工都有一名华人医生。华人医生方敦崇(音译 Fong Dun Shung)在修建铁路中从事医疗工作,冬天方医生熬制草药汤,帮助华工祛除寒冷、发烧、咳嗽和多痰;夏天提供药物,帮助华工缓解中暑、蚊虫叮咬和晒伤;平时帮助华工治疗割伤、刮伤、擦伤、扭伤或骨折。此外,华工可能收集了当地的一些药用植物,并捕获了一些小动物,用于药用熬汤。大多数华人铁路工人对中医药理论有一些基本的知识,并且能够区分一些药物的主要治疗特性。1880年美国人口普查显示,196名加州华人医生中有73人在旧金山生活和工作,其余的大部分华人医生居住在加州的各个采矿城镇和贸易哨站。

居住在矿区附近的华人医生也为华工提供医疗服务。根据1880年美国的人口普查,内华达州康斯塔克矿脉(Comstock Lode)附近的弗吉尼亚市(Virginia City)有5名华人医生居住,尤里卡(Eureka)附近富含银矿的山丘中也有5名华人医生居住。华工在寻求华人医生帮助的同时,有时为了省钱也进行自我治疗。华工熟练地在他们营地周围搜寻具有药用价值的动植物,将搜寻到具有药用价值的动植物供个人使用,或卖给当地商店,或拿回家中储藏。华工可能移植了一些药用植物,如止痛药的天仙子和消化药的臭椿,这两种植物通常生长在矿区华人居住点附近。在内华达州的华人墓地,考古学家经常发现银杏果,这是一种传统的预防药物。中草药是19世纪下半叶中美跨太平洋贸易中最重要的商品之一。早在1878年,旧金山有18家中草药批发公司从中国进口药材,然后分销给美国各地的华人医生。与此同时,为了方便中药材通过美国海关,旧金山的华人商会出版了小册子《良药照制》,上面列有23种使用最广泛药材的形状和名称。

华人医生不仅在唐人街提供医疗服务,而且在偏远山区为辛勤工作的华工提供了巨大的帮助。历史学家杰弗里•巴洛教授和克里斯蒂娜•理查森教授研究指出,“19世纪末,中草药在治疗边境地区的疾病和创伤方面比西医医生的治疗要成功得多。西药治疗冬季流感的疗效甚微,但是中草药使修建铁路的华人免于卧床不起,并使得他们能够跟上繁重的工作强度。”

二、中医药在美国白人社区的传播与华人医生经济社会地位的变迁

19世纪下半叶,在化学药物、抗生素、激素等新一代药物发明之前,西方医学在临床治疗上与中医相比并无优势。中医药在美国传播具有一些独特的优势,尽管此时化学合成药物开始快速发展,但白人患者在选择服用药物时,多采取保守态度,主要服用以植物为基础的、未加工的或最低限度加工的药物。一些白人患者认为,华人医生在治疗疾病中使用针灸和草药更为有效和安全。为了谋求生计,华人医生还使用各种商业策略,缩小与白人患者的语言和文化差异,积极吸引白人患者使用中医药治疗疾病。

19世纪50年代末,华人医生便开始使用各种方法吸引白人患者,其中较为常见的是在中药店或中医诊所外张贴简单的英文标识。1857年,《大西部报》的一篇文章描述了华人医生洛拉在加州苏特维尔(Sutterville)用英文宣传他的医疗服务,洛拉配备了英汉词典、中医书籍和大量的动植物药,在白人患者中建立了良好声誉。根据历史学家刘海铭教授的记载,1858年旧金山唐人街一位名叫胡俊孝(音译 Hu Junxiao)的华人医生使用英语招牌来吸引白人患者,其他华人医生也纷纷效仿。

不久,第一批华人医生的英文报纸广告出现了。1860年,《萨克拉门托日报联盟》刊登广告:“戈姆•瓦(Gom Wa),中国医生,位于I街道;奥佛医生(Dr. Offo),中医师,在前街的办公室为患者治疗疾病。”1865年,黎普泰在《上加利福尼亚日报》刊登广告,称黎医生会说英语,同时广告还强调他的办公室“聘请了法院中文翻译员查尔斯•T. 卡瓦略(Charles T. Carvalho)提供日常服务”。19世纪七八十年代,许多华人医生开始在旧金山、西雅图等城市的英文报纸上刊登广告,宣传其医疗服务,与西方医疗行业开始竞争。其中一些广告非常详尽,包括使用白人患者的推荐语,以及华人医生的照片。70年代初,洛杉矶的英文报纸上开始出现华人医生的商业广告。80年代,华人医生的广告开始使用图片,最常见的是易于识别的东方服饰。1882年,洛杉矶华人医生龚海(音译 Hoy Kung)的一则广告图片中有一位穿着传统中国服装的男子,手里拿着中药材。还有一些广告图片中常常印有华人医生为白人患者号脉的图像。洛杉矶华人医生在广告中还喜欢使用白人患者的评语。其中一位患者写道:“我认为这些异教徒能够用草药做到我们自己的医生用所有的技术和知识都做不到的事情。”一位白人妇女从其他城市来到洛杉矶,接受华人医生治疗鸦片上瘾,她因生病期间过量服用吗啡而吸食鸦片上瘾,各种解毒剂和治疗方法都无法缓解她的症状,最终,中医药成功帮助她戒掉了鸦片。为了拉近与白人患者的距离,1890年,冈瓦(音译 Gun Wa)连锁店的一则广告鼓励患者通过信件进行疾病诊断和处方配药,其广告展示了“通信办公室”的图像,五名白人男子和一名白人妇女身穿西服,挤在写有汉字的桌子和账本前,广告中并没有出现华人面孔。这样的广告或许是为了缓解白人患者对华人医馆语言和文化的担忧。

19世纪80年代,受《排华法案》的影响,赴美华工数量骤减,但华人医生刊登的英文广告频率逐渐增加,地域范围也不断扩大。19世纪末,萨克拉门托、洛杉矶、纽约、波特兰和阿斯托利亚的华人医生也开始尝试用英语做广告。到1890年年底,广告散播到蒙大拿州海伦娜(Helena)、内布拉斯加州奥马哈(Omaha)、威斯康星州密尔沃基(Milwaukee),以及西部山区和中西部的其他地区。华人医生通过商业广告试图让更多的非华人群体了解中医药,并改变他们对中医药的负面观念。1899年,《利平科特杂志》报道:“最著名的中国医生黎普泰,他勇敢地走到白人人群中宣传中医药,并在白人中建立了一个利润丰厚的诊所。黎普泰的儿子和侄子也成了中医医生,他们能够说流利的英语,并专门在讲英语的人群中行医。许多白人患者表示,黎普泰的草药疗法治愈了他们顽固的慢性疾病,而所有其他的方法都失败了。”

在拉美裔人口众多的城市,华人医生也会刊登西班牙语的广告吸引患者。在洛杉矶华人区毗邻市中心的墨西哥广场,华人草药师经常会接触讲西班牙语的患者。1881年,洛杉矶施光钱(音译 Chin Quong Zie)医生刊登的广告中包括西班牙语,承诺“所有的虚弱症都能在这里治愈”。华人医生谭费轩印刷商业名片,并同时在报纸上刊登西班牙语和英语版本的广告。华人医生也会通过雇佣翻译或接待员来吸引西班牙语的患者。在南加州,华人医生经常雇佣年轻的墨西哥裔女性作为秘书或护士,为西班牙语患者提供服务。

通过考察19世纪下半叶华人医生刊登的英语和西班牙语广告可以发现,广告中通常强调其与白人合作,患者可以畅通无阻与华人医生沟通交流,这不仅可以吸引更多的白人患者,而且还反映出华人医生与白人进行了更多的接触和交流,华人医生不是被孤立的阶层。

除了利用各种方式进行宣传外,华人医生还不断拓展行医的地域范围。一些华人医生开始将他们的中草药店从华人聚集区搬到城市白人社区,以提高中医药在白人社区的知名度,吸引更多的白人患者就医。洛杉矶两位著名华人医生谭富园与黎普泰的儿子黎文创办了富文草药公司(Foo and Wing Herb Co.),位于第九街附近的橄榄街903号,就在唐人街边界之外。这处房产位于洛杉矶市中心附近的一个住宅区,对于那些不确定是否去唐人街看病的富裕患者来说,这是一个理想的位置。华人医生谭良的女儿路易丝•梁•拉森(Louise Leung Larson)回忆道:“那里有两间餐厅,一间是男餐厅,另一间是女餐厅,都是中式风格,后院很大,还有一间招待室和草药仓库。”两位华人医生在橄榄街从业近三十年的事实,凸显了他们事业的成功。

望闻问切是中医诊断的重要方法,这种非侵入性的诊疗方法得到一些白人女性的青睐。不同于西医经常让女性脱衣服检查身体,中医更擅长检查脉搏或观察舌头。1887年8月9日,一位华人医生在《洛杉矶时报》的一则广告中表示,“女性特有的疾病”是他的治疗专长之一。华人医生吴君岭(音译 Wau June Ling)在纽约东十四街40号经营一家诊所,为纽约市许多富有的女性提供医疗服务。华人医生伍于念因治疗女性疾病而闻名。历史学家威廉•鲍文(William Bowen)认为,伍于念的顾客中三分之一是女性。在《草药学说》一书中,华人医生邝寰叙述了一位白人妇女的证词,她解释了如何服用草药后消除乳房肿块。爱达荷州的华人医生卓亚方宣称,女性疾病——包括性病、不孕症和闭经——是他的治疗专长。除了中草药良好的功效外,白人女性患者使用中医药治疗疾病也有多种解释。华人医生号脉的无痛诊疗方法,以及华人与白人之间的社交距离,是白人女性选择中医药的重要原因。

一般来说,较贫穷的民众无法支付中医费用,华人医生的许多白人患者都是富裕阶层,其中包括商人、律师、资本家、记者,甚至还有西医医生和他们的家人。这些人大多患有慢性疾病或疑难杂症,在万不得已的情况下求助于华人医生。谭富园在著作中写道:“白人患者通常不愿咨询我们,直到他们尝试了所有其他形式的医疗手段。因此,可以说,我们所做的所有治疗都是其他医生放弃的病例。”华人医生张颐棠的妻子李奈莉(Nellie Lee)和儿子亚瑟(Arthur)详细介绍了治疗白人患者的过程,一名在联合太平洋铁路公司(Union Pacific Railroad)工作的白人男性胸口长了疖子,经过四次西医医生的手术,他的伤口仍旧没有愈合,但经过张颐棠的诊治,两个月后就痊愈了。李奈莉清楚地记得“咳嗽姑娘”,一位白人妇女的独生女,经过几位西医诊治后仍旧没有好转,但这位姑娘在喝了张颐棠的糖浆后得以康复。谭富园、谭良和邝寰的著作中也有关于白人患者的信息,他们声称当西医无法治愈某些疾病时,中医药成功帮助白人患者恢复了健康。在众多为白人患者提供医疗服务的华人医生中,来自广东的伍于念和卓亚方是较为有名气的。1888年,伍于念与华商梁光荣在俄勒冈州约翰迪(John Day)从事医疗服务工作。梁光荣受过良好的教育,能够说一口流利的英语,梁光荣经常协助伍于念工作,并与当地的企业主和官员进行交流。伍于念以脉诊和治疗传染病而闻名远近,患者主要来自西海岸的几个州,且大多为白人,患者尊称其为“Doc Hay”。卓亚方于1867年到达美国,受过良好的医学教育,是一位熟练的草药师和针灸师,他在爱达荷州行医近六十年。根据患者记录,卓亚方的患者中有很大一部分是白人女性。

19世纪下半叶,美国华人医生使用中国传统医学技能为华人和白人患者提供医疗服务,并将中医药从唐人街扩展到美国主流社会,获得了较好的经济收益,并与白人患者或白人商业合作伙伴建立良好的关系,成为华人精英阶层。根据美国联邦人口普查数据,19世纪下半叶绝大部分华人居住在加州,而且华人医生也主要聚集在加州。1860年,美国华人中有189人的职业为医生或药剂师。其中,超过30人居住在旧金山。1870年和1880年,美国华人医生数量分别增至193名和290名。

通过考察美国华人医生的日记可以发现,许多华人医生过着比普通华工富裕得多的生活,他们属于华人的富裕阶层。华人医生在为患者治疗过程中,通常开一到两周的药量,一周的药材大约8—10美元。1899年,《利平科特杂志》报道:“中国医生出售的治疗疾病药材的价格为每周8—14美元。”根据《草药学说》的记载,奥克兰的邝寰也收取相同的费用。旧金山的黎普泰每周的药材收费为10美元和翻译费2美元。洛杉矶的谭良每周的药材收费为10美元。这基本是当时大多数华人医生的标准收费,除了治疗少数特殊疾病需要用昂贵的药材。张颐棠接受采访时表示,中药店或诊所的净利润超过20%,他每投资1000美元,就可以有300—400美元左右的利润。张颐棠在洛杉矶从事多年的中医药工作,他以商人身份把三子艾伯特从中国带到洛杉矶,并资助大儿子萨姆投资一家农场。大儿子由此也获得了商人身份,可将妻子和孩子带到美国。张颐棠44岁再婚时,其新婚妻子李奈莉只有22岁,当时洛杉矶华人的男女比例为16.7∶1,但李奈莉的父母相信张颐棠的药店和稳定的收入可以轻松地养家糊口。邝寰是奥克兰富有的华人医生,他在奥克兰第十街的住所是一座豪宅,里面摆满了精美的家具和装饰品。洛杉矶的谭富园、谭良、张颐棠、谭费轩,旧金山的黎普泰,丹佛的苏韶楠(音译 Su Shao-nan)都是当时著名的华人医生,他们都拥有宽敞豪华的住宅和办公室。黎普泰是旧金山最富有的华人之一,年收入约7.5万美元,患者来自全美各地,在其最繁忙的时期,每天可以接待150—200名患者。黎普泰晚年的财产约有5万美元和两处房产。名望高的华人医生还有一定的社会影响力。1893年3月21日,黎普泰去世,美国多家报纸,如《旧金山呼声报》《早间之声》《旧金山纪事报》和《洛杉矶时报》对其豪华葬礼进行了报道。“黎普泰下葬时,手腕戴着玉镯,手指戴着金戒指,一支规模盛大的葬礼队伍将其遗体护送到墓地,旧金山总领事和六大公司总会长参加了葬礼活动。”由此可见,华人医生通过从事中医药服务,获得了较好的经济收益和社会地位。

华人医生通过寻求与以英语或西班牙语为母语的商人建立合作伙伴关系,努力缩小与白人患者的语言和文化障碍。白人合作伙伴负责在接待区或检查室与白人患者交流,或进行宣传,如撰写广告文案和报纸社论,并在华人医生遇到不公正指控时,积极与法官、警察和律师进行沟通。在洛杉矶,张颐棠与脊椎按摩师A. Z. 福尔摩斯(A. Z. Holmes)建立了合作伙伴关系,福尔摩斯在市中心张颐棠的草药店担任翻译。有时,白人合作伙伴可以在法律程序中作证。当张颐棠为其亲戚申请入境美国时,福尔摩斯在证词中称:“我认识张颐棠八年了,张颐棠在这里担任草药师,负责采购草药。”此外,福尔摩斯还经常帮助张颐棠租赁房屋。张颐棠高超的医术不仅救治了许多白人患者,而且还与他们建立了良好的友谊。一些白人患者为感谢张颐棠的救治,带着家人登门致谢,甚至有些白人患者被邀请参加张颐棠的婚礼。为更好地促进事业发展,谭富园先后与白人利瓦伊•卡特(Levi Carter)、伯顿•C. 普拉特(Burton C. Platt)、威廉•梅布瑞(William Maybury)和W. A. 哈洛韦尔(W. A. HalLowell)签署了合作伙伴协议。普拉特还曾代表谭富园发起了一场宣传中医药的媒体运动,在《洛杉矶时报》上发表了数篇文章,其中包括引用白人患者热情洋溢的推荐信。

华人医生在提高自身经济社会地位的同时,还从多方面帮助在美华人群体,不仅治病救人,还积极为他们争取权益。1891年和1892年冬天,流感袭击了爱达荷州岩石棒镇(Rocky Bar)的华人淘金者。岩石棒镇的一份报道显示,卓亚方在治疗过程中对一些贫困的华工给予优惠,在当地赢得了良好的声誉。在纽约市,华人医生梅振魁使用流利的英语从事宣传反对种族暴力和对华歧视。1893—1900年,梅振魁是曼哈顿下东区圣巴塞洛缪(St. Bartholomew)圣公会的华人协会的负责人,该协会主要为华人移民提供基本的生活服务。1893年,梅振魁公开反对延长《排华法案》,并在1895年华人洗衣工遭到野蛮殴打后为其伸张正义。1896年,当一名叫龙通(音译 Long Tong)的华工被确定为麻风病人并被关在北兄弟岛(North Brother Island)时,梅振魁到纽约卫生局抗议,表示龙通被误诊,他患有其他非传染性疾病。

与19世纪下半叶美国主流社会认为华人威胁民族健康和福祉的语境相反,华人医生为促进美国医疗健康发挥了重要作用。华人医生掌握了中国传统医学技能,为华人和白人患者提供医疗服务,他们在抗击华人遭受医疗卫生歧视和维护华人生命健康方面发挥了核心作用,成为华人社区的精英人物,经济和社会地位得以提升。华人医生非凡的经历与普通华工遭受剥削和压迫的主流叙事形成了对比。正如美国学者谢尔顿所言,华人医生的传记往往将他们描述为克服反亚裔种族主义,受到欧美邻居的尊敬,成为社区领袖,并在经济上获得成功的杰出人士。

三、美国政府对华人医生行医资格的限制与华人医生的抗争

然而,中医药在美国的传播触及了西医的利益,华人医生因收入丰厚而成为医疗监管和限制的主要目标。早在1870年,《威斯康星州报》就曾刊文称:“在旧金山,西医医生强烈抱怨华人医生的活动对其收入造成的影响,声称将努力把医疗活动完全掌握在自己的手中。”1907年《洛杉矶时报》报道称:“洛杉矶的东方‘医者’业务量有了惊人的增长,以前只能勉强维持生计的中国‘医生’来到这里后,现在开始发家致富。”

自19世纪70年代末开始,在美国医学协会等国家专业组织的支持下,西医医生利用他们在各州医疗委员会中的主导地位,使得医学教育成为获得行医执照的标准,并逐渐对华人医生取得执照进行严格的立法限制。1876年,加州立法机关通过了《医疗实践法》(Medical Practice Act),规定在该州行医的任何人都必须出示从信誉良好、合法特许的医学院毕业的文凭,以获得审查委员会的认证。1877年,伊利诺伊州在约翰•劳赫(John Rauch)的领导下创建了健康委员会,发起了一场强有力的运动来验证医生证书、评估资格和识别虚假证书,并消除欺诈性医疗从业者。1887年,爱达荷州颁布《医疗执照法》(Medical Licensing Law),要求医生出示医学院毕业的文凭,或证明他们在法律通过之前已经行医。1887年,得克萨斯州埃尔帕索市(El Paso)议会任命了一个医学检查委员会,并指派委员会负责管理在埃尔帕索从业的华人医生。1899年,爱达荷州议会对《医疗执照法》进行了修订,要求所有申请执照的人提供从信誉良好的医学院毕业的证明。新法律要求任何申请执照的人必须是美国公民。外国出生的申请人可以获得医疗执照,但前提是他们必须签署一份宣誓书,表明自己已经成为美国公民,或者宣布将来打算成为美国公民。1901年,加州也颁布了《医疗执照法》,要求申请人必须获得加州医学委员会批准的学校毕业的文凭,并通过医学委员会组织的考试。由于加州的学校不允许华人入学,华人医生基本没有机会就读于医学委员会批准的学校,这极大阻碍了华人医生获得执照。1907年,加州州长任命了新的州医学考试委员会,开始新一轮对华人医生的严格限制。该委员会颁布新的规定,禁止华人医生无证行医。此后,加州医学考试委员会起诉了大量华人医生无证行医,许多华人医生遭到逮捕或罚款。

起初,华人医生试图遵守各州的新法规来维护自己的医疗活动。1887年9月8日,路易斯安那州卫生委员会一致投票通过了新奥尔良华人医生葵丁葵(音译 Kwai Ding Kwai)治疗华人同胞的请求,为减少法律纠纷,葵丁葵通过中国驻华盛顿大使和中国驻纽约领事对其文凭进行认证。由于谭富园在洛杉矶开设草药店触及了当地医生的利益,一些竞争对手因嫉妒而散布谣言说他没有行医证书。为化解质疑,谭富园公开了他的行医证明,并请时任中国驻旧金山总领事黎荣耀出具证明。为避免法律诉讼,谭良向中国驻旧金山领事馆申请了中英文行医执照(护照),尽管如此,谭良依然多次遭到违法行医的处罚。黎普泰早年曾多次受到西医和执法人员的骚扰,后来他利用与参议员利兰•斯坦福(Leland Stanford)和州长马克•霍普金斯(Mark Hopkins)的友谊获得了一些庇护。加州新闻编辑威廉•蒂斯代尔在《加州华人医生》一文中写道:“中草药在加州不受法律认可,该州司法记录显示,中国草药师经常因执照而被逮捕并遭受罚款。”

然而,华人医生在获取从业执照过程中,除了拥有文凭外,有时还需要与白人种族主义者作斗争。1887年,爱达荷州颁布《医疗执照法》时,由于卓亚方自1875年以来一直在爱达荷州行医,并声称自己是广州恭顾医学院(音译 Kung Guh Medical College)的毕业生,因此卓亚方被允许在爱达荷州行医。然而,1899年,为了进一步排斥华人医生,新修订的《医疗执照法》要求申请执照的医生必须是美国公民或符合加入美籍资格的公民。当卓亚方申请执照时,他被生意竞争对手兼州医学考试委员会官员乔治•科里斯特(George Collister)拒绝,并被命令停止执业。作为回应,卓亚方起诉委员会存在歧视。在地方法院败诉后,卓亚方上诉州最高法院,并最终获得胜诉。1901年2月21日,卓亚方成为爱达荷州第一位拥有正式执照的华人医生。卓亚方争取执照的案例是近代美国医学界对华人医生歧视的缩影,也体现了华人医生试图获得执照所面临的重重困难。

尽管一些华人医生尝试遵守或规避新法律,但多数华人医生是无证行医,因此被捕是较为常见的事情。一些西医医生会假装生病寻求华人医生的诊治,以便掌握证据对华人医生实施打击。1883年,旧金山医学协会的一名成员F. A. 凯利(F. A. Kelly)医生假装生病,前往华人医生乔•龚(音译Joe Gong)在天后庙街附近的办公室寻求治疗,当龚不能出示行医执照时,凯利立即报警。加州圣华金谷(San Joaquin Valley)汉福德(Hanford)的J. A. 克劳肖医生写信给当地政府称:“一名华人医生L. T. 苏(L. T. Sue)一直在汉福德从事医疗活动,但他没有任何证书或许可。我了解到,苏可以为病人开处方……我将很乐意收集我所能提供的任何证据。”

一些华人医生为了应对法律诉讼案件,往往提前将钱存入银行并聘请律师,以便可以在被捕时帮助他们解脱。在诉讼案件中,少数华人医生也会使用白人患者的证词,并聘请白人律师为他们辩护。谭良的女儿回忆道:“警察会使用低劣的骗术,比如假装扮成病人,在进行诊断后逮捕我的父亲。父亲总是非常镇定,甚至被巡逻车抓走时也是这样。父亲为处理这些危机事件制订了一套解决方案。当父亲被带走后,父亲的秘书会立即打电话给银行缴纳保释金,父亲的律师托马斯•怀特(Thomas White)和保罗•申克(Paul Schenck)对案件进行辩护,父亲几乎很少在监狱里待较长的时间。在父亲30年的职业生涯中,估计被逮捕超过100次,并支付了约超过5000美元的罚款。”最终,为了不被逮捕和罚款,谭良把店铺改名为“良草药公司”(Leung Herb Company),并不再宣称自己为医生。大多数因无证行医被捕的华人医生会立即支付罚款,然后回到草药店继续工作。华人医生后裔托马斯•W. 荣(Thomas W. Wing)回忆称:“我的父亲由于没有行医执照多次在加州莫德斯托(Modesto)被逮捕,父亲觉得这是做生意费用的一部分,所以当父亲被逮捕时,会立即支付罚款,然后返回草药店继续工作。”当洛杉矶华人医生G. S. 陈(G. S. Chan)和H. T. 陈(H. T. Chan)因无证行医被捕时,他们分别支付了250美元和100美元罚款,然后返回岗位行医。然而,具有讽刺意味的是,对少数华人医生来说,逮捕、罚款和监禁在客观上对他们的生意有利,因为逮捕和审判的报告更能吸引部分患者的目光。谭良的女儿回忆道:“父亲越是被逮捕,生意就越好。”邝寰在英语广告中反复讲述他被逮捕和审判的故事。由于邝寰从事邮购业务,为患者邮寄服用的中草药,但警察对邝寰进行逮捕,认为他用邮件包裹来欺骗患者。当法院最终确定邝寰无罪时,邝寰在《旧金山纪事报》刊登广告,强调自己不存在欺骗行为,并表示没有比无罪判决更好地证明中草药的有效性的事情了。

为了有效避免因无证行医而被捕入狱,一些华人医生在从业过程中经常声称只出售草药,没有提供收费的医疗诊断服务。在19世纪下半叶排华时期,华人医生可以通过销售草药获得商人身份,从而免除《排华法案》的限制。1879年,罗福万(音译 Loy Fook Wan)在萨克拉门托I街开设了一家草药店,竞争对手控告罗福万无证行医,但无法证实他对患者进行收费诊断,最终该案件被撤诉。1886年,李华(音译 Lee Wah)由于无法出示文凭,违反加州《医疗实践法》被捕入狱。在案件审判中两名白人妇女作证表示,她们在购买草药时只支付了草药费用,李华提供免费诊断服务,而起诉方也无法拿出其他证据,最终李华被无罪释放。美国移民归化局(Immigration and Naturalization Service)定期在移民证词中对华人医生进行询问,了解他们是否遵守法律。当张颐棠和张萨姆(Sam Chang)接受移民归化局询问时,官员们经常询问他们的草药生意是否提供医疗服务,两人总是小心翼翼地强调,他们只卖中草药,不提供医疗服务。张颐棠的孩子们回忆道:“一些身材高大的警察搜查过他们的店铺,并对父亲进行了搜身,但没有人被逮捕。”

还有一些华人医生由于无法出示文凭获取执照,不得不与有执照的医生进行合作提供医事服务。华人医生庞•苏伊(Pang Suey)雇用了注册医生罗伯特•斯威夫特(Robert Swift),每周在他的办公室工作2天。斯威夫特先对病人进行咨询和诊断,然后庞医生对病人开处方。张颐棠申请了草药店执照,并聘请了一位拥有脊椎按摩师执照的白人搭档,以方便收治病人。

此外,极少数华人医生选择使用法律武器来维护自己的权益。邝寰在20世纪二三十年代通过聘请律师,并使用白人患者的证词,数次赢得医疗案件诉讼。尽管极少数华人医生在法庭上积极抗争,但他们无法以个人身份扭转美国主流医学界歧视中医药的境况。

为了维护商业利益和改善中医药在美国主流社会中的形象,华人医生出版各种书籍和小册子,在报纸上发表专栏文章、刊登广告,刊载经中医药治疗痊愈病人的证词等,努力为中医药的有效性和科学性辩护。1895年时任南加州医学协会(Southern California Medicine Association)主席P. C. 雷蒙迪诺(P. C. Remondino)医生对中医药进行了恶毒的攻击。1895年8月15日,谭富园在《洛杉矶时报》发表了一篇详尽的文章,为中医药进行辩护。此后,雷蒙迪诺再次撰文对中医药进行攻击,谭富园再做回击。谭富园和雷蒙迪诺针对中医药的辩论引起了民众的关注。这场辩论之后,华人医生纷纷通过出版书籍来宣传中医药。比如,1897年谭富园出版了《东方医学的科学》,1928年谭良出版了《中草药科学》,1936年邝寰出版了《草药知识》等。在这些出版物中,华人医生用通俗易懂的英文介绍了中医药的历史、理论、功能和价值,谭良甚至主张建立一所草药学院。华人医生认为,中医药是一门与西医一样受人尊敬的科学,白人患者的证词被用作证明中医药有效性的证据。这些出版物反映了19世纪末20世纪初华人医生尝试通过宣传中医药,维护自己的商业利益和扭转中医药在美国主流社会中的形象而付出的努力。

进入20世纪,由于美国各州对华人医生取得行医执照进行严格限制,社会各界普遍存在排华情绪,华人医生年龄逐渐增大,《排华法案》的实施导致在美华人数量锐减,以及中国国内战事等因素,使得从中国进口中草药变得日益困难,造成中医药在美国的传播迅速衰落,华人医生的数量也大幅锐减。1948年,洛杉矶华人医生吕天保估计,加州约有120名华人医生,其中洛杉矶约有40人,加州华人医生的数量比19世纪末下降了31%—39%。1956年,太平洋电话电报公司(Pacific Telephone and Telegraph Company Directory)名录里只列出了12名洛杉矶华人医生,10年间下降了近70%。1940年克罗克•兰利(Crocker Langley)名录列出了旧金山46家中草药公司和华人医生,但1948年和1956年时均只有32家。1950年抗美援朝战争爆发后,美国对中国进行政治和军事上孤立、包围的同时,经济上实行了对华“贸易禁运”政策。受此影响,华人医生在美国的中草药店铺基本被迫关闭,直到20世纪70年代随着中美关系的缓和,中医药在美国的传播再度迎来新的机遇。

结语

19 世纪下半叶,当大批华人跨越太平洋来到美国从事艰辛的工作时,却遭受种族主义者的歧视和排斥。美国医疗机构拒绝为华人提供医疗服务,使其不得不转向中国传统医学中医药寻求救助,中医药很快在华人社区中得到广泛传播。1882年美国颁布《排华法案》后,华人医生通过刊登英文广告、建立商业合作伙伴等途径成功吸引了部分白人患者,扩大了中医药的影响力。华人医生在为白人患者提供医疗服务时,将中医药从唐人街扩展到美国主流社会,他们通过提供医疗服务获得了良好的经济收益,成为华人群体的富裕阶层。然而,华人医生因与西医医生产生了工作竞争关系,而成为美国医疗监管和限制的主要目标。19世纪末,美国各州政府严格限制华人医生取得医疗执照,这不仅剥夺了华人医生的生计,也剥夺了华人和白人患者使用传统医学治疗疾病的权力。华人医生尝试遵守各州的新法规来维护自己的医疗活动,有些甚至还选择使用法律武器捍卫自己的权益。但这并不能改变现状,中医药在美国的传播遂进入衰退期。

作为一种外来的传统医学,中医药在美国的传播具有明显的中国特色。与中餐馆一样,中医药同时满足了华人和白人的需求,但与中餐馆不同,中药不能改变其成分、味道和配方以适应美国白人的口味,它必须保持独特的中国传统特色才能有效。颇具讽刺意味的是,在美国排华声浪高涨的背景下,中国传统文化被美国种族主义者视为“劣等”文化,而中医药作为中华传统文化的典型代表却被美国主流社会所接纳。这说明美国主流社会面对外来文化采用的是实用主义和“拿来主义”,也说明排斥限制中医药并无道理,更说明了中国传统文化绝不是美国种族主义者口中的“劣等”文化。华人医生通过中华民族传统医学技能救治华人和白人患者,成为少数成功融入美国医疗市场的专业人士,在美国主流社会取得一席之地,在一定程度上改善了华人的形象和社会地位,甚至为弘扬中华传统文化做出贡献。中医药早期在美国的传播为21世纪中医药在美国的迅速发展奠定了重要基础。19世纪下半叶到20世纪上半叶,由于华人遭受医疗卫生歧视,华人不得不向中医药寻求救助,以及华人医生通过各种方式成功吸引了部分白人患者,中医药为维护华人和部分白人的医疗健康发挥了重要作用。20世纪下半叶,尤其是我国改革开放之后,中医药在美国传播进入“黄金期”,并在美国掀起了“针灸热”。截至2018年1月,美国持有效执照的针灸师人数为37886人,每10万美国人中有12名持有执照的针灸师。到目前为止,美国已经有47个州及哥伦比亚特区通过了针灸法,确保了中医针灸在这些地区的合法使用和发展。随着中医药在美国的快速发展,越来越多的美国患者从尝试、认可到信任中医药,切身体会到中医药的安全性和有效性,中医药为维护美国人的健康福祉贡献了重要力量。事实上,19世纪末华人医生与美国主流社会互动的经历绝非孤案,华人精英阶层的学者、商人和政府官员也有类似的经历。这些群体都值得学界进一步的关注和研究,以丰富我们对美国华人移民社会更加多元的认识。

(注释略)

(作者:王志永,上海中医药大学科技人文研究院副研究员)