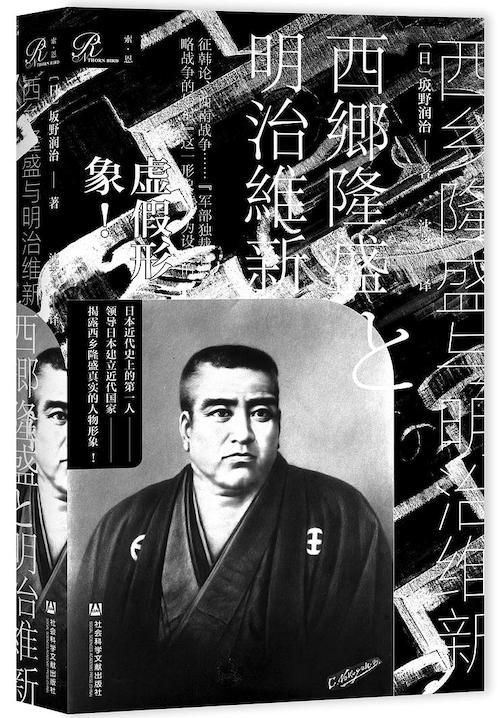

坂野润治:虚像与实像:明治维新的英雄西乡隆盛为何发动叛乱?

2021-09-03

“无人能超过福泽”

西乡隆盛批判1875年(明治八年)9月的江华岛事件是日本针对弱国的卑劣挑衅,他在前一年的年底阅读了福泽谕吉的著作,深受感动。这本书是留法三年后归国的陆军少将大山岩送给西乡的,他是西乡的表兄弟。西乡在给大山岩的信中写道:

感谢您惠赠福泽所著之书。认真拜读后,实在是如醍醐灌顶。自前几年起,诸位贤哲已提出众多海防策略,然而我觉得无人能超过福泽。今后如果还有此等珍贵书籍,请务必惠赠与我。(明治七年十二月十一日书信,『西郷隆盛伝』第五巻、128頁)

西乡隆盛在幕末时期吸收了佐久间象山和胜海舟等人的海防策略,此时他竟然断言,包括这两人在内,“无人能超过福泽”。

福泽谕吉

西乡写这封信的1874年(明治七年)12月,福泽的名著《文明论概略》尚未刊行(该书刊行于1875年8月)。如果是明治五年二月以后刊行的《劝学篇》的话,倒是有可能入手,但该书内容与“海防策略”风马牛不相及。如果是福泽的初期代表作--1866年(庆应三年)刊行的《西洋事情》,其中确实有论及“兵制”的内容,但仅仅是与各国历史、政治、经济一起列举的有关“海陆军”的说明罢了。更何况,送给西乡这本福泽著作的大山岩从1871年(明治四年)至1874年(明治七年)的约三年间一直在法国留学,刚刚回国的大山岩不可能向西乡推荐写作于8年前的《西洋事情》。

福泽的书中只有一本提到了西乡和大山岩都关注的“海防策略”,那就是1869年(明治二年)福泽与小幡笃次郎等人一同翻译的《洋兵明鉴》。该书译自1863年在美国出版的《战争艺术概论》(Summary of the Art of War),在《福泽谕吉全集》(第二卷)中收录的版本共有68页,全面论述了兵器、编制、战略和战史等内容。在幕末维新时期的日本,人们还没有明确区分论著和译著,故而西乡所读的可以姑且算作福泽的著作。

本书在这一问题上不再深究,但由此可以看出,因“征韩论”而下野并回到鹿儿岛的西乡隆盛“认真拜读”福泽谕吉著作之一的这种姿态,与幕末时期的西乡形象是具有连续性的。

心醉欧美者为何?

本书既然以《西乡隆盛与明治维新》为题,就不可能不论及1877年(明治十年)的西南战争和西乡战死。然而,笔者却迟迟难以落笔。

此前分六章论述了幕末维新时期的西乡,他在对外政策上十分冷静,并且秉持合理主义,在国内政治中也持民主进步的态度。幕末时期的西乡,与吉田松阴和木户孝允不同,从来也没有鼓吹过“攘夷”。虽然明治维新以后的西乡作为“征韩”论者而出名,但这是后世史家创造的错误的西乡形象,关于这一点已经在第六章论述过了。西乡对于1875年(明治八年)的江华岛事件的批判,就可以从侧面证明他并非“征韩”论者。

相信通过前几章的分析,大家也能清楚地看到,西乡意欲实现的国内政治改革是民主的、进步的。他在1858年提出的“合纵连横论”;经过1864年与胜海舟的会谈,发展为“公议会论”;最终成为1867年的《萨土盟约》中提出的二院制构想,即公卿与大名组成上院,各藩家臣代表组成下院。那个时候的西乡曾向英国外交官萨道义论述了“国民议会”的必要性,这一点在前言中已经论述过了。

西乡不仅以民主改革为目标,而且从热心吸收欧美文明这一点来看,他也是“进步的”改革者。上文已经明确记述过,西乡对佐久间象山和胜海舟等幕末时期具有代表性的洋学研究者十分钦佩,而本章开头介绍的西乡被福泽谕吉的著作深深感动的事例,其实令笔者也感到十分惊讶。西乡能够在1871年(明治四年)手握近7000名御亲兵,逼迫诸藩废藩,绝对不是一种偶然。

就是这样一位人物,居然在1877年(明治十年)2月发起了反对明治政府的暴乱,4月在攻占熊本城的战役中败北,9月24日在仅剩的372名残兵败将的守护下自杀身亡。西乡在此前后的形象落差太大,笔者实在没有能力去描绘这种落差。

西乡隆盛

西乡自身的合理性

但是,凡事并不能仅以结果来做判断。在幕末维新时期,凭借一种战略性的合理主义排除万难、脱颖而出的西乡,不可能仅仅因为有372名同伴追随,就揭竿而起,与超过12000名政府军对峙。那么,是不是根据西乡自己的预判,在某种情况下,他确实有可能战胜政府军呢?

有关西乡的战略性预判,从市来四郎带有日记风格的回忆录中可以看到意味深长的记述。市来四郎是当时岛津久光的侧近,负责搜集和整理旧萨摩藩的史料。他所著的《丁丑扰乱记》被收录于《鹿儿岛县史料·西南战争》第一卷。

笔者在二十多年前就已读过这份史料的内容,察觉到从中可以找出西乡自身的战略合理性。但是,由于对市来四郎这个重要人物所知甚少,无法判断该史料本身的可信度。不过,2011年家近良树呕心沥血地写就并出版《西乡隆盛与幕末维新的政局》这部大作,市来四郎这个人物的情况得以明了,《丁丑扰乱记》的可信度也随之提升。根据该书的研究,市来比西乡小一岁,比大久保利通年长两岁,曾得到岛津齐彬的重用,后来在久光治下的萨摩藩担任财政负责人,为了筹措军费而煞费苦心;他在政治上属于萨摩藩内的保守派,据说曾致力于建立包括德川庆喜在内的新体制(即“大政奉还”路线)。他虽然与西乡隆盛的政治立场截然相反,但作为同时代萨摩藩的同一世代的政治家一直有所活动,因此他提供的有关西乡的信息具有可信度。

市来在1877年2月11日,即西乡举兵的四天前,记述了如下内容:

(明治)十年二月十一日,晴后有雨,寒冷。(中略)西乡曰,川村〔纯义,海军大辅〕十有四、五会助我一臂之力,此一人归附,则海军全部为我所用;熊本有桦山资纪〔镇台参谋长〕,如我军能够进入肥境〔熊本县境内〕,则一、二大队的台兵〔镇台兵〕大概会归我麾下。(鹿児島県維新資料編纂所『鹿児島県資料·西南戦争』第一巻、894─895頁)

正如第六章论述的那样,川村纯义海军次官在两年前出兵台湾之际已经做好了对清开战的心理准备,于是向太政大臣进言,请求天皇派遣敕使到鹿儿岛请西乡回归政府,作为最高司令官(元帅)指挥对清战争。在这种情况下,恐怕就如西乡所说,“海军全部为我所用”吧。

另外,桦山资纪是地位仅次于熊本镇台司令长官谷干城的参谋长,众所周知,在西乡心腹桐野利秋担任镇台司令长官时,桦山资纪曾负责调查台湾的实际情况,政府根据其报告书做出判断,决定于1874年(明治七年)出兵台湾。如果桐野利秋的部下桦山资纪反水投靠西乡军,那么熊本城的政府军将失去一半的兵力。鹿儿岛县令大山纲良同意西乡的预判,说“在熊本有五组料理等着享用。在马关〔下关〕大概会有川村等人迎接我们的汽船吧。我们或许能够饶有兴致地一路赏花而来”。这一说法也并非空穴来风。

如果发生了对清开战这样的对外危机,海军次官(大辅)川村纯义和熊本镇台参谋长桦山资纪或许真的会按照西乡和大山纲良创作的剧本行动。但是,1874年(明治七年)日清之间的纷争,在大久保利通竭尽全力的斡旋下,没有发展到开战的地步。对于1875年(明治八年)的江华岛事件,西乡丝毫没有隐瞒自己对挑衅弱小国家的军事行动的愤慨之情。

由此反过来推断,在西乡叛乱的1877年(明治十年),日本并没有遇到陆海军不得不请西乡出马的对外危机。那么理所当然的是,川村没有派来前来迎接的军舰,而桦山也没有背叛熊本镇台军。

“自力优胜”的可能性

西乡撰写的剧本完全是依靠外力的,这种计划仅仅在一年半以前的江华岛事件发生前才有可能实现。那么,在事情的发展脱离剧本时,西乡余下的选择难道唯有在城山同372名追随者一起自决或者投降吗?当时日本各地的镇台不可能轻易向熊本派兵增援,考虑到这一情况,西乡凭借自己的力量取胜,即“自力优胜”的可能性并不能说完全没有。

如果只集中从熊本城的攻防这一点来看的话,西乡军确实有可能占领熊本城。西乡军(步兵约1.5万,炮兵约500,以及其他人员,合计约2.3万)从鹿儿岛出发,沿陆路向熊本城进发。他们一方面居高临下地与熊本城对峙,另一方面为防备从博多进军的政府军,仅仅在举兵8日后,就利用山鹿、田原坂、吉次垰、木留村易守难攻的天然屏障完成了布阵。根据政府军方面的报告,从地形上看,要想突破山鹿与吉次垰的防守几乎是不可能的,唯一有可能突破的田原坂又有西乡军严阵以待,“连战几日,每天都有五十乃至一百名死伤者”。

只要政府军无法突破西乡军的防线,熊本城一方就只能忍受围城之困。虽然熊本镇台兵坚守在天下名城之中,并且以大炮和火枪迎击攻城部队,确实比西乡等人预想的更加坚勇顽强,但他们面对拥有戊辰战争实战经验的西乡军,根本不敢出城来开展散兵战。3月13日右大臣岩仓具视写给内务卿大久保利通的书信中有一节就描绘了当时的情况:

小生认为,西陲〔九州〕之贼剽悍奋进,一心向死,能对抗他们的大概只有所谓“丸与栅”〔只是从枪眼往外射击罢了〕了吧,吾等之上策乃以器械取胜。从昨天和今天的战况来看,他们果然擅长散兵战、狙击和白刃战。虽然我方将校士官平素之能力比其强十倍,但征募兵难以与其相提并论。(日本史籍協会編『大久保利通関係文書』第八巻、東京大学出版会、16─17頁)

也就是说,虽然政府军的士官们接受的训练和积累的实战经验并不逊于西乡军,但“征募兵”是自1872年(明治五年)年底制定征兵令以来才动员起来的,只有短短四年多的时间,因此政府军除了守城而战外别无他法。

不过,这些“征募兵”也成功地忍受了五十余日的守城战。城内的粮食非常有限,将兵们每日只有两顿小米饭和一顿粥,文官及其他非战斗人员则每天只有一顿小米饭和一顿粥。即便如此,到了4月,粮食消耗殆尽也只是时间问题。根据熊本城4月8日发给政府的报告,“守城已将近五十日,粮食仅剩十余日的分量,但还看不到南北官军前来支援的希望”。

在这种情况下,就连右大臣岩仓具视也认为,守军只能放弃熊本城,抱着决一死战的思想准备出城一战,争取与逼近西乡军后方的官军合流。他在4月11日写给大久保利通的信中写道:

从今日的情况来看,再过一周时间,恐怕就难以保住熊本城了。上文已经提到万不得已之计,即守城将士销毁弹药器械,抱着必死决心突出重围,与另一边的官军合流,除此之外,别无他法。(中略)时至今日,即便熊本城一时落入贼人之手,也不足为惧。然而,世上之事一旦牵涉到人心,就不可小觑。(『大久保利通関係文書』第八巻、155頁)

正如上文提到的那样,熊本镇台之所以采取了守城而战的策略,是因为即便出城迎战,缺乏训练且实战经验不足的镇台兵也无法打败西乡军。所谓的“销毁弹药器械”,就是为了应对己方部队全灭而西乡军占领熊本城的情况。与两个月前不同,政府军已经增加了各地镇台的兵力,并且尽力储备城内的粮食,因此,正如岩仓所言,“时至今日,即便熊本城一时落入贼人之手,也不足为惧”。

不过,对西乡而言,攻陷熊本城后即便是守城死战,想必也比战死在城山好太多了。岩仓也警惕道,“世上之事一旦牵涉到人心,就不可小觑”。比岩仓更容易焦虑的木户孝允早在3月下旬就预想到了熊本城的陷落,并且担心到了那个时候“须知他的势焰〔气焰〕将盛,会灭我方之威势”。

由此看来,西乡一度完全有“自力优胜”的可能性。

即便如此,为何会发起叛乱?

但是,西乡“自力优胜”的可能性终于还是消失了。因为政府的新军团(背面军)的一队人马出乎意料地在4月14日成功进入熊本城,他们是从绿川出发的,绿川位于田原坂的正对面,两者之间是熊本城。同一天熊本城的报告里写道:“不到午后4点15分,一小部分东京镇台宇都宫分营的士兵进城了。这些士兵是今天早晨从隈庄〔熊本市南区城南町隈庄〕出发,突破贼军的包围圈进来的,城外围守的贼兵终不能敌,纷纷败走。”翌日,即4月15日,黑田清隆率领的背面军进入熊本城后,在木留、植木等地布阵的西乡军一齐撤退至东边的木山,他们此前曾阻断熊本城与正面军的联络长达40天。黑龙会将西乡看作“大陆雄飞”的先觉者,对其十分崇拜,1909年(明治四十二年)由其刊行的《西南记传》将4月15日认定为西乡军事实上的败北之日,其中写道:

不得不说,经此天王山一役[3],熊本城是否会陷落、这场战争的胜负如何,已经可以做出判断了。而从官军与熊本城之间的联络文书来看,此一役确实已经决定了胜负。(中略)故而战争的第二阶段〔4月15日至9月24日〕虽然与第一阶段〔开战至4月14日〕相比,耗费了更多时日,其实西乡军不过是循着第一阶段的惯性在抗争,胜负之分实则早在熊本城之围被解之时就已经决定了。(黒龍会本部編『西南記伝』中ー二、黒龍会本部、1─2頁)

顺便要说的是,笔者至此一直回避了一个问题,即西乡为何会发起叛乱。一般来说这个问题应该在本章开头就提出来讨论,但是笔者想先向大家展示西乡叛乱自有其战略上的合理性(例如海军次官和熊本镇台参谋长的反水),以及战术上的合理性(熊本镇台无法守住熊本城)。

以上,笔者论述了自己的观点,那么最后不可避免要讨论的问题就是:西乡究竟为何会走到发起叛乱的这一步,而且如果他真的成功了,他究竟想实现什么目的呢?

叛乱的原因

通过上文的分析可以明确看到,西乡发起叛乱时并不是一点胜算都没有。从战略上看,认为中央政府的海军次官和熊本镇台的参谋长可能会反水的观点有其自身的依据;从战术上看,再过三四天,或许包围熊本镇台、等待其弹尽粮绝的行动就会成功了。

但是,仅仅是战略和战术上的合理性,并不能说明西乡发起叛乱的理由,因为发起叛乱必须有其目的或动机。

从本书此前的分析可以清楚地看到,1877年(明治十年)的西乡已经几乎没有尚未完成的课题了。他已经打倒了幕府,废除了封建制度,如果硬要说还有什么未竟之事的话,恐怕可以举出两件:一是常年来提倡的“合纵连横论”尚未实现;二是1874年梦想的日清战争并未发生。

“王政复古”以前的西乡是一个十分热衷于“封建议会论”的人,这一点在前面已经论述过了。但是,自从1867年的《萨土盟约》被废弃、局势陡然转变为翌年的戊辰战争,西乡在此后约10年间变得不再热心于引入议会制了。在1873年(明治六年)的征韩论争中下野的人里,热心引入议会制的只有板垣退助和后藤象二郎等旧土佐藩出身的参议。回到鹿儿岛以后的西乡致力于建立私兵组织,而非引入议会制。1874年(明治七年)6月开设的“私学校”就是一个例子。

虽然它取名为“学校”,但其实是直到半年前还作为近卫兵主力的戊辰军团,其成员都出身于旧萨摩藩。在西乡麾下参加过戊辰战争的筱原国干、桐野利秋、村田新八等人,分别作为枪队学校、炮队学校和士官(幼年)学校的教官,负责训练鹿儿岛县的士族。在那里,我们看不到那个曾在整个幕末时期为了实现“合纵连横”而四处奔走的西乡隆盛的影子。

私学校校址

西乡隆盛叛乱的另外一个原因是日清战争,这一点与他的特点十分相符。正如上文所说的,1874年(明治七年)出兵台湾之际,政府内出现了想让西乡作为元帅重新回到中央、领兵与清朝一战的动向。虽然西乡在朝鲜问题上的态度是先礼后兵,逼迫朝鲜开国;但对于与亚洲最强大的国家--清朝一决雌雄这件事,西乡表现得很积极。

但是,既然留在政府内的萨摩系陆海军官员本来就对清朝持强硬态度,那么打着对清开战的旗号起义就几乎没有任何意义。西乡手下的得力干将桐野利秋就是反政府的急先锋,他号召各地士族自愿成为对清战争的先锋,以“帮助当今政府”。对此,西乡批评道:“实在是贻笑大方。”不过,西乡自己其实也希望以日本对清宣战为契机“横空出世”,激进派的桐野就公然宣称:“大先生正在等待国有外患的机会,这种说法早已有之。”

如此看来,西乡并没有什么不得不发动内战以实现的“目的”。他的梦想--打倒幕府,打倒大名,建立近代中央集权国家--全部都已经实现了。西南战争是西乡发动的毫无大义名分的内战。

革命的成功与革命军的清理

依靠军队的力量成功完成“革命”以后,政府头疼的是如何处理“革命军”的问题。长州的木户孝允与西乡和大久保一样是明治维新的功臣,他认为“兵队的傲慢恰如病后的毒药”。而立于近卫兵顶点、统率军队的西乡也写道,当时就像“在火药桶上睡午觉”。

西乡隆盛和萨摩军团本是近代日本最大的变革主导力量,前后经历了“王政复古”、戊辰战争和废藩置县等重大历史事件,此时却成为日本近代国家最大的绊脚石。

无论大久保利通如何努力避免在中央政府内与西乡发生正面冲突,无论西乡如何尽力安抚私学校的军人,这种革命的力学作用都无法被抑制住。

1877年(明治十年)1月2日,明治政府着手解除鹿儿岛的武装。上文介绍的鹿儿岛的市来四郎记录了当天的情况:

(政府要求将)矶造船所和火药所里所有造好的大炮,以及各类必要的器具、弹药等,全部运往东京或大坂城。一点也不要留下来。大小弹药只留下必要的量,命令守卫的人加强警戒。据传,这完全是政府听说了当时发生的骚动事件而预先采取的防范措施。私学校的同伴们听说了这件事情,都表现出甚为不平的样子。(『西南記伝』中ー一、217頁)

因为鹿儿岛有可能发生叛乱,于是便将那里的武器、弹药都转移至大阪和东京。即便那是属于政府下辖的陆军炮兵分厂的东西,这显然也是一种挑衅行为。

对政府的这种挑衅行为做出应对的不是西乡隆盛,而是他手下的激进派人物--桐野利秋。据说,1月22─23日,以桐野为中心的激进派向西乡施压,希望西乡下定决心采取行动。根据右大臣岩仓具视处搜集到的有关鹿儿岛情况的报告,不仅是西乡,就连枪队学校的校长筱原国干和炮队学校的校长村田新八,都试图阻止桐野的爆发。岩仓于2月10日寄给三条太政大臣和木户内阁顾问的信函上记载道:

1月23─24日,私学校的少壮派军人突然聚集到西乡处,迫切请求西乡一定不要错失良机,应立即大举起义。西乡持完全不同的意见,堂堂正正地主张正确的道理,但是说千道万,少壮派军人最后也未被说服,甚至提出不惜被冠以贼名,也应该举兵。西乡无可奈何,当场离去,行踪不明(中略)后来更加不清楚他身在何方。村田与筱原等人同意西乡的观点,恐怕主谋是桐野。(『大久保利通文書』第七巻、506頁)

私学校内的激进派因政府的挑衅而怒火冲天,连西乡、筱原、村田等领导层也只能短时间压制住他们。然而,1月29日半夜,桐野等激进派人士袭击了陆军炮兵分厂,将剩余的枪支弹药都据为己有。

虽说陆军炮兵分厂位于鹿儿岛县内,但好歹是政府的东西。私学校的人们袭击工厂、抢夺武器弹药,完全就是犯罪行为,毕竟鹿儿岛县厅受中央政府内务省的管辖。更何况,旧萨摩藩的士族也不全都是私学校的支持者。筱原国干很有自知之明地说道,“跟随我们的人不足三分之一”。

如果放任事态停留在这样的小型暴动层面,那么他们必然会受到政府的处罚。事已至此,就连稳健派的筱原也改变了判断,认为“应速速着手起义”。筱原在2月3日的干部集会上如此论述道:

很难说县内的人心一定向着我们,因而一定要采用计策煽动,否则就会有很多人跟随旧知事〔岛津忠义〕来与我方抗衡。(中略)故而要稳定人心,就应夺取所有的弹药类物资,将制造所里的官员一个不留地逮捕起来,将持有异议的县官也全都捆绑起来,然后啸聚大举起义。

据说,2月6日在西乡家里召开了干部会议,此时西乡也同意决然起义。翌日起,私学校兵员们在夺取的陆军炮兵分厂内“不分昼夜”地制造大炮和弹药。

1877年2月,在这一时间点上,幕末与明治维新的英雄西乡隆盛并没有什么必须通过发起叛乱来实现的重大目标。但是,当政府将鹿儿岛的陆军炮兵分厂的武器弹药都转移到大阪时,桐野等私学校激进派人士受不了这种挑衅,乃至做出占领陆军炮兵分厂的举动,到了这种时候,西乡也不得不反了。正如本章前半部分论述的那样,一旦决定起义,西乡军不论在战略上还是战术上,乃至战斗能力上,都尽力做到最好。

然而,这场叛乱与10年前的戊辰战争不同,它并不是起因于什么所谓的“大义”,而“大义”是西乡一直以来十分看重的。1877年9月24日,有160名兵将在城山战斗到了最后,最终西乡与他们一起告别了这个世界。满打满算的话,这一年,西乡49岁。

(本文摘自坂野润治著《西乡隆盛与明治维新》,沈艺译,社会科学文献出版社,2021年7月。澎湃新闻经授权发布,原文注释从略,现标题为编者所拟。)

(责任编辑:钟源)