侯建新:英国近代土地确权立法与实践

2021-10-11

内容提要:英国资本主义土地产权制度是不论政治身份的个人对土地、对自身劳动力的完全所有权。在前资本主义社会里,英国因独立个体缺失而没有完全的私人财产权。经过长期博弈以及对封建采邑制的法律清算,17世纪中叶英国议会推出《骑士领废除与补偿法》,标志着土地私有制在英国率先实现国家立法。后来的议会圈地则是土地确权实践。“骑士领废除”与历时百年的议会圈地应作为英国近代土地私人产权确立的关键节点。圈地损害小农阶层的利益并遭到小农抵抗,但总体说来,议会圈地的法治化程序缩减了无序性和反复性,并使圈地成果受到法律保护,从而为英国的崛起奠定经济基础。

关键词:英国土地产权制度 土地确权立法 混合所有权 私人产权 议会圈地

英国资本主义土地产权制度是不论政治身份的个人对土地、对自身劳动力的完全所有权。在中世纪,或者说在前资本主义英国,土地并不真正属于任何一个人;进入现代社会,土地产权才获得绝对性、排他性和永续性特征,并受到法律的严格保护。经过长期博弈,并通过对封建采邑制的法律清算,17世纪中叶英国议会颁布废除骑士领法令,法令名称原文是《关于废除监护法庭、取消直属封臣骑士保有义务与废除优先购买权并以税收来补偿的法令》(An Act taking away the Court of Wards and Liveries and Tenures in Capite and by Knights Service and Purveyance,and for setlinga Revenue upon his Majesty in Lieu thereof),可简称为《骑士领废除与补偿法》。该法令标志上述土地私有制在英国率先实现国家立法。这是历史上从未发生过的绝对的私有制。立法前后,“圈地”从未停息,议会土地确权立法后,圈地运动则成为更为规范化和法律化的土地确权实践,缩减了无序性和反复性,圈地成果受到法律严格保护,从而为英国的崛起夯实经济基础。

20世纪以来,关于英国《骑士领废除与补偿法》和议会圈地的研究成果不断涌现。不过,对于《骑士领废除与补偿法》,大多学者关注封建采邑来源和封建领地废除本身。关于议会圈地,多数学者关注其经济社会影响,如土地耕作方式改变和小农衰落等,很少涉及土地所有权问题,也未见有人在现代土地私人产权确立这一关键节点上,将“骑士领废除”与议会圈地有机地联系起来。西方学界关于土地财产权的研究成果十分丰富,笔者将其观点分为有内在联系的三个层次,作简略述评。

其一,认为前资本主义社会没有完全的私人财产权,后者是数千年人类历史发展的结果。揖别蛮荒时代,人类进入文明社会,出现私有财产和私有财产观念,不过那样的私有财产形式和观念是有限度、有范围的,而且最终与特定身份和特定政治关系息息相关。传统社会中,谁都不能摆脱人依赖于人的社会关系,没有独立个体因而没有完全的私人财产权。古典文明达到一定的高度,尤其以罗马法闻名于世,可是它的财产权囿于狭小的范围,并且与城邦公民身份绑定,邦民依附于城邦共同体,一旦丧失邦民身份,其境况立即与奴隶无异。没有独立个体,遑论独立财产权。中世纪亦如此。封建化以后,英国大部分村民地位沉沦,被称为“维兰”,他们是履行劳役的依附佃农(bondman),身体被领主支配,其财产权很难不受侵犯。很明显,现代完全的私人产权制度与社会成员受法律保护程度密切相连,在自由主体缺位的社会里不可能存在纯粹的私人财产权利。美国制度经济学家J.康芒斯指出:纯粹的私人财产权利,“直到1689年的革命把统治权和财产分开以后,这种权利才在英国生效。只要统治者对臣民的生命财产有任意处置的权力,就不可能存在什么不可侵犯的财产权”。

其二,认为混合土地产权是前资本主义土地制度的共性。持这类观点的学者认为,不是没有私人财产权利,而是没有纯粹、明确、单一的财产权利。中世纪的土地并不真正属于任何一个人。在英格兰或其他西欧王国,每一块土地上都同时附着几种权利,一般说来,由于土地层层分封,不仅有佃农和领主的权利,还有领主的领主权利,乃至更多,被称为土地权利束(bundle of rights)。其土地在阶梯形的结构中为由下至上直到国王或其他最高领主所共同“持有”。法律史学家A. 辛普森说:法学家从来不认为西欧国王拥有所有土地,即使王室领地内的土地,国王也不拥有全部产权。国王、贵族都没有单一、绝对的私人产权,何况普通民众。马克•布洛赫说得很清楚,他说,在中世纪,封建法、庄园法以及习惯或契约的“重叠的物权等级制强加在所有的土地上,在这种物权范围内一切都同样得到遵守,没有任何一项法权对平民财产具有绝对的居支配地位的性质。实际上,在多个世纪里,所有有关土地权的诉讼或有关土地收益的诉讼都是以‘法定占有’为依据,而从来不是以所有权为依据”。所以J. 柯里强调指出,在这种情况下,“个体不能拥有土地本身,而只是拥有一份权利在那块土地上”。

梅特兰称:“封建主义的主要特点是所有权的奇特混合。”中世纪英国土地制度被称为土地保有制(land tenure),佃农依法占有的土地,拥有一定的权利,可在法理上,也在实际上,佃户和领主都不具有完全的土地所有权。因此,“所有权”(ownership)这个概念,在16世纪以前的文献中很少找到例证。古代中国同样如此。在一块所谓“自耕农”的土地上,附着有耕作者权利,如有条件地转租、买卖和继承等,可是更笼罩着“普天之下莫非王土”的皇权。实际上,“有田则有租,有家则有调,有身则有庸”,与其说是“自耕农”,不如说是中国古代户籍制度下的“编户农民”。自耕农来自近代欧洲的概念,指所有并直接经营那块地产(owner-occupied)的农民,实际上已是小地产主。

其三,认为完全的、绝对私人财产权利最早出现于17世纪英国。历史学家帕金(H. J. Perkin)指出:“绝对所有权这一英国独有的概念”,是在17世纪后期形成的,以往的私人财产权是不确定的、有条件的权利,因为“上帝、教会、国王、佃户以及穷人均可以提出权利主张”。长期的历史演化导致绝对所有权(absolute ownership)的出现。这就使得英国从根本上不同于欧洲大陆国家。帕金说得不错,不过他将绝对所有权产生主要归因于贵族几个世纪的奋斗,有些偏颇。还好,不少英国历史学家调整和丰富了帕金的观点,G.明格特别推重乡绅的历史作用,并分析了个人财产权与自由体制的关系。这里的乡绅也包含富裕农民,他们一起构成乡村农业资产阶级。英国绝对所有权理论见于17世纪中叶哈林顿和霍布斯的著作中,后又被洛克做了系统的表述。

为什么英国最先在理论上并在法律上确立完全私人土地产权?关于中世纪英国土地产权关系的个性,学界抱有长期的热情。不少学者指出,欧洲独有的封建关系中的契约因素,构成其土地关系中最重要的特征,这一特征在英格兰体现得最为典型,不同凡响。表现在两个方面,其一,比之领主权(seignory),附庸和佃农的权利是弱势的、低等级的,可却有不可剥夺的权利。臣民拥有一定权利的观念,成为普遍的社会共识,并融进法律性的规则里,正是在这个意义上,中世纪法律史学家S.密尔松认为,英格兰封建习惯法的核心概念不是财产而是关于相互的义务,进而做了颇为系统的论述。其二,由于臣民权利具有一定的刚性,因此可以在法律框架下产生有效博弈。人们对法律法庭的真实诉求,使法律最高权威既成为必要又变得可能。臣民一方可以凭借土地权利有效抵抗领主,乃至国王。这一特征相当重要,如伯尔曼指出:“西方封建财产权体系在其有关各种对抗的权利的相互关系的概念上却是独一无二的。”欧洲私人土地产权发展线路图,就是从这里启动的。经过数世纪的发展,在新的社会条件下,最终使所有权从政治依附关系下完全解放出来,取得独立于政治关系的经济的形式。马克思说:“这样,土地所有权就取得了纯粹经济的形式,因为它摆脱了它以前的一切政治的和社会的装饰物和混杂物,简单地说,就是摆脱了一切传统的附属物……”一块土地上重叠着不同等级人的权利,曾是中世纪很寻常的现象,但到17世纪末期,原告则声称更为绝对的权利,霍斯沃斯认为,这是一个具有深远意义的重大变化,它标志这个时期的英国法律已经不同于中世纪。他说:“普通法已经开始将所有权(ownership)视作绝对权利,该权利对整个世界都有效,而不仅仅是原告针对被告的权利。这是现代所有权的原则。”

以上梳理和分析了关于前资本主义土地产权普遍性和英国特殊性的学术史。17世纪中期,完全土地财产权理论和立法最先在英国形成和颁布。

一、对封土制的法律清算:从《用益法》到《骑士领废除与补偿法》

随着市场经济和市场经济主体的发展,英国社会势必要求遗弃早已残破不堪的旧制度,最终挑战封建土地保有制本身。都铎王朝的圈地运动颠覆了中世纪土地产权关系的根基,无疑推进了这一进程,下一步直接指向国家最高立法层面。以1660年议会最终颁布《骑士领废除与补偿法》为标志,英国在法律上清算和废除封土封臣制度,确立完全的土地私有制。其间,议会与国王无数回合的博弈历时近半个世纪,最后终结了前资本主义社会中普遍存在的土地混合所有制,代之以产权明晰的私人所有制。

《用益法》(Statute of Uses)是英国现代产权发展史上的重要节点,其最初用意是规避上级领主或国王的采邑继承金。采邑制即封建制,创始于8世纪。采邑封授,本是及身而止,以封君或封臣在世为限,任何一方死亡,这种关系即告结束。随着时间的推移,土地封授以后,封君很难支配也很难收回,强势君主查理曼时代就已出现采邑世袭的趋势。经过二百多年的发展,大约到11世纪中叶采邑世袭确定下来,并且受到法律保护,在法兰西,其时采邑本身就意味着一种世袭地产。所以,1066年封建制进入英格兰时,采邑就被认为可以继承,似乎没有疑义。12-13世纪,封建采邑进入市场已是不争事实,1290年颁布的《土地买卖法》承认采邑交易的合法性。按照英格兰法律,合法的地产交易限定在可继承的自由地产(fee simple)范围内,可事实上,不少佃农的保有地甚至依附佃农的保有地也随之流入市场。采邑可以世袭和买卖,表明采邑持有人对地产占有程度的深化,倘若领主有侵权行为发生,采邑持有人可以对自己的领主诉诸法律。在法理上,从封建采邑到市场性质的个体私人地产,仍然有相当的路程。在领主面前,采邑持有人是佃户,承担着相应的封建义务。例如,封臣照例要缴纳年租,封臣去世或地产转移时,还要交纳一笔继承金,相当于现今的遗产税。如果封臣去世时其后代尚未成年,封君对其后代婚姻及地产拥有监护权;如封臣无嗣或封臣犯有叛逆罪,封君有权没收采邑。显然,采邑还没有完全摆脱社会附属物,还不是一块纯粹的地产。封臣一心追求采邑的全部产权,不甘心继续忍受封建义务,结果,“用益”制逐渐浮出水面。

最初,用益制是领主的法律顾问对付国王征缴的方法。他们发现,只要使当事人临终时不是地产法律上的保有人,就可以规避继承金。国王无法夺走这份地产,也无法干预土地继承者人选。所谓“用益”,就是为了特定目的,土地保有人在保证自己获得地产收益的前提下,将自己土地委托给他人的做法。用益制结构不复杂,比方说,采邑保有人即委托人甲,将土地转移给受托人(feoffee)乙,乙依照甲私下吩咐的方式处置地产收益,受益人(feoffee to uses)是甲指定的第三者,也可以是甲本人。这样,甲指定的第三者在甲亡故后通过乙获得土地,同时规避了继承金。受托人是委托人信任的朋友,如律师、教士等,随着时间的推移,受托人往往发展为若干人组成的法人实体,从而成为永远不死的受托人。不死受托人使得国王或封君永远没有机会收取继承金,更无从实施监护权等封建权利。至此,委托后的采邑与采邑私有似乎没有多少差别。有趣的是,它不是强制和暴力,仅是一种法律设定。16世纪中叶,采邑制被废除,然而用益制的理念、原则和运作方式并没有终结。近代蜚声世界的信托制,前身就是用益制,其发生作用的领域远远超越了财产范围,被众多法学名家评价为英国人在法律领域最伟大、最卓越的贡献。

最早关于用益制的案例之一是将用益用于赠送。在拉姆西修道院(Ramsey)1080-1087年档案中,记载了土地持有人欧杜(Eudo)将他保有地用益授予修道院院长穆里尔(Muriellæ),并规定在其离世后将该保有地以及其他土地的用益一并授予圣方济各修士们。12世纪有更多的用益案例被发现,这与贵族和骑士参加十字军有关。他们要远离英国数年,因此需要有人照管自己的土地,行使这块土地的全部权利。另一方面,确保十字军战士归来后能够全部恢复土地权利。土地产权分割的概念正当其用:在这里,十字军骑士被视为土地主人,留下负责照管土地的人被赋予同样的权利,因此,两类人在同一地产上拥有不同类型的权利。13-14世纪,用益制在英格兰大致成形,到16世纪初叶已然相当流行,土地用益在法理和实践上已处于比较确定的状态,英格兰大部分封建采邑都以用益方式做了安排。

用益制强化了采邑持有人的权利。按照采邑持有人的意志,不仅可以生前指定继承人,还可以分割一部分地产收益满足其余子女。例如,斯塔福德伯爵卒于1386年,他生前订立遗嘱,规定长子为继承人,附带条件为:在其死后继续支付后代的生活津贴,支付女儿一份嫁妆,3个年幼儿子每人分得价值100英镑的土地,每年还有100英镑津贴。同时特别规定,上述子女得到的津贴和土地,及身而止,离世之后要归还伯爵长子及其继承人。利用用益制可以指定土地未来权益人,以期长期控制地产归属。例如,安东尼•米特福德规定长子及长媳为受益人,同时指定长子直系男嗣为下一代的产权继承人。采纳用益制还可以规避采邑被上级领主罚没的风险。德文郡理查德•查德利爵士有4个儿子,长子克里斯托弗涉嫌犯罪,为了规避土地被罚没的风险,查德利爵士在1557年及时委托了家产,明确规定自己与妻子玛丽(克里斯托弗的母亲)所生的男嗣皆为受益人。用益制还用于搪塞、逃避债务等。当然,用益制最通常的作用是规避继承金,既减掉一大笔负担,也撇清采邑的封建印记。

很显然,用益制有损于封君,特别有损于王权,然而在英国却大行其道,原因很复杂。一般封君兼具封君、封臣双重身份,下级封臣规避捐税造成的损失,他们可以用同样的方式在上级封君身上得以抵消。可是国王是最大的封君,无处得到补偿。由此可见,用益制所以大张旗鼓通行,重要原因是英国君主权力的有限性,他只能按照封建法规享有封君权力,只要对方在程序上没有违反法律,明明自己吃了亏,也无可奈何。在英国,实际上国王不是王国土地的最高所有者。走出王室领地,国王对封臣采邑只有有限的权利,而且有较为刚性的法律限制。没有封臣允许,国王不能踏进他们的采邑。很明显,财产在握的大土地持有者,如发达起来的乡绅和大农无疑是受益者;一般封君同时是封臣,损益相当;唯独国王的收益单边流失,直接影响了王室的财政收入。

可举戴克勋爵案为例。戴克勋爵托马斯•范恩斯的采邑直接受封于国王,颇有身份,其地产分布在诺福克郡、肯特郡、埃塞克斯郡、苏塞克斯郡,年收益1042英镑17先令1便士。此外,他还与妻子联合持有一部分地产,年收益110英镑14先令10便士。最晚到16世纪早期,范恩斯的地产大部分已委托给他人代为持有和管理,并规定范恩斯本人受益终身,亡故后其继承人受益。范恩斯1533年亡故时,资产总额为832英镑3先令3便士,继承人已届成年,按照委托规定顺利继承采邑,没有支付任何继承金。其时英王亨利八世当政,眼看“用益”让他白白流失2/3的真金白银,他决定诉诸法庭,追回欠款。诉讼历时两年,被告一方借助下院力量,竟使国王败诉。此时乡绅在下院的力量不可小觑,他们普遍认为采邑是实际持有者的私人地产,亨利八世听罢愤愤不平,却无可奈何。

在用益制下,时常有世俗贵族地产流向教会,同样有损于王权利益。很早以来,就有采邑持有人因信仰而将部分地产捐赠教会,由于教会地产不履行世俗义务,所以这些地产自此摆脱王权控制,减损王室财政。为此,英国国会曾规定,未经国王特许,任何人不得向教会捐赠土地。然而用益的设计可以消解这条禁令,有人继续献土地予教会却逍遥法外,难以追究。时值国王与教会关系紧张,王室愈发不快。还有,因用益产生的争执和诉讼不断,有明显上升趋势,对国王法庭形成压力。仅从15世纪前半叶看,国王大法官法庭的诉讼案件数量大增,用益案件占到诉讼案总量的67%-70%。由于上述种种原因,为调整法律与现实的尖锐矛盾,也为减少王室的财政流失,亨利八世于1536年批准了《用益法》。

《用益法》的核心是将用益权纳入普通法体系,从此,从普通法的目的、结构和目标来讲,这种方式将被视为和被裁决为合法。《用益法》承认此前已经实行的用益契约,受益人的权利不仅没有被剥夺,还给予其普通法的地位。业已在社会流行三四百年的不动产用益制,终于被纳入普通法轨道,名正言顺,其意义不容忽视。实际上,15世纪晚期以来大部分采邑土地都处于“委托”下,王权法令承认了既成事实,因为土地产权市场化已是难以抗拒的社会潮流。该法着眼于仍处在王权控制下的采邑,企望借助此法尽力阻止王室财政继续流失。1536年该法案颁布之前已经让渡的地产,不再追缴入地费、继承捐;然而,凡法令颁布后转为用益者,须向国王履行一定的义务。具体规定如下:其一,王室对用益地征收继承金,必要时实施监护权等封君附属权利;其二,必须沿用长子继承制,任何遗嘱形式都是无效的;其三,同时颁布《土地登记法》(the Statue of Enrolments),照此,如若土地用益安排,须在威斯敏斯特的国王登记法庭登记,方才生效。

普通法对用益权的承认,不仅产生了新的土地权利形态,而且还丰富了土地权利的内涵和实践,例如普通法第一次承认未来性的土地权益形式,也就是说,可以设定用益在未来某一时段转移给另一个人。《用益法》的作用是复杂的。尽管用益制与封土制南辕北辙,国王还是对已经转为用益性质的采邑予以承认,显然做出了妥协;但是,在未转为用益的那部分土地上,他仍然要求得到王权的那一份,与原来没有什么区别,虽然冠以“用益”的名头。还坚持长子继承制、否认个人遗嘱的合法性等,引发反抗之声不断。迫于压力,继《用益法》之后,亨利八世再次妥协,4年后即1540年,颁布《遗嘱法》(The Statute of Wills)。后者是对《用益法》的调整和补充。该法首次明确规定,采邑持有人可以将不动产或其他财产,通过遗嘱方式安排给任何人,“按照他们的意愿和喜好”,不管任何目的。至此,延续数百年的采邑长子继承制走到尽头。《遗嘱法》规定骑士领保有地2/3可按此规定实行,索克保有地(Socage Tenure)则全部按此实行,索克保有地产权具有更自由的性质。

然而,从法律上最后终结封建采邑制度,还是一个世纪以后颁布的《骑士领废除与补偿法》。这部法令清算了采邑上凝结的各方权利,彻底废除封建庄园制,第一次从法律上终止了历经数千年的土地混合所有制。《骑士领废除与补偿法》不是临时颁布的,其间经历长期、无数回合的较量。值得注意的是,权利主张者注重议会博弈和立法,将法律认可作为最终归宿。再者,注重市场原则的运用,货币补偿成为平衡双方权益的利器。17世纪上半叶,尽管国王在等级会议中仍大权在握,然而由于英国社会根深蒂固的法治传统,下院与国王的对峙与冲突中,国王不能无视议员意愿,更不能为所欲为,双方的协商和妥协成为这部土地法成功出台的重要因素。

在最终确立土地私有产权的议会博弈中,议会与国王在补偿金数额上经历了长时间的讨价还价。议会先声夺人,首先提出监护权问题,1604年,关于废除监护权等封建义务提案,第一次出现在下院议题中。在《下议院声辩书》(Apology of the Commons)中,声称“人民的声音即是上帝的声音”。1609年,下院发布请愿书,再次提出废除监护权,为此愿意每年向国王支付一笔固定的年金,表现出废除监护权的强烈愿望。国王詹姆斯一世没有断然回绝,却久久不能达成补偿协议。1610年下院向国王提出废除封建领地的一揽子议案,取消采邑继承金、监护权等一切封建附属义务,并提议签署一个总协议(great contract),根据协议,一旦国王放弃以往的封建特权,可以从其他渠道得到补偿。议会出价每年10万英镑,而国王要求成倍增加,双方总是不能达成妥协。在议会与国王的马拉松式的谈判中,詹姆斯一世心生疑虑,担心放弃封建特权最终会动摇君主制,于是提出更苛刻的条件,所以至内战前一直没有结果。不过,乡绅占据优势的下院始终没有放弃争取自由财产权的斗争。与此同时,国王出售“监护权”“婚姻权”的交易屡见不鲜,封君的“封建特权”越来越商品化。

此时,完全私人土地产权法律观念和理论已经形成,在一些地区和部分领域事实上业已实行,现在不过要获得国家最高法律的承认,最后抖落封建主义残存在财产权身上的碎片而已。

1660年,英国议会终于通过了《骑士领废除与补偿法》。该法令宣布从此废除封建采邑制,而且兼顾了封臣和国王双方利益。正如该法令的名称所显示的那样,立法者不仅废除骑士领保有制,还为国王安排一项新受益来补偿其损失。

一方面,该法令宣布王权放弃先前的各种封建特权,从而使土地占有人获益,由此土地性质完成最后的蜕变:《骑士领废除与补偿法》从法律上终结了土地上依附的封建关系,也终结了重叠的财产关系,产生了唯一的所有人,土地自由转让、自由处置、收益独享,从而使土地所有权获得了纯粹经济的形式,为完全土地私有权立法画上了句号。有立必有破,国王的弃权要点有二:其一,废除继承金。不论土地继承还是易手于他人,封君不再向封臣征收一笔款项以示封建附属关系,切割土地与封君的任何联系,不论经济的还是非经济的形式。其二,废除监护权等封建附属义务。土地个人私有,土地获得了完全的市场品格,至于谁是土地继承人,是否需要人监护,是土地所有人的个人行为,与封君完全无关,因此封君监护权、婚姻权等封建附属义务随之消失。至此,“封君”、“封臣”以及“骑士领”一类的称谓也被送进了历史博物馆。封建保有制下的采邑持有人(holder),现在变成了事实上也是法律上的“地产主”(land owner 或 estate owner)。封土封臣制度在英国已有六百多年历史,在欧洲大陆的时间更长,英国最先结束了封建土地保有制,从根本上动摇了欧洲传统君主制基础。国王弃权部分构成《骑士领废除与补偿法》内容的主体。

另一方面,何以补偿和替代(Lieu thereof)国王在这场变革中的损失?该法令废除封建采邑制、监护法庭等,同时明确表示“国王及其继承人或其他子嗣获取完整与充足的补偿与赔付”。双方谈判的结果是,议会每年向王室提供10万英镑补偿金,后者通过增加税种的方式来筹集。征税范围为啤酒、麦芽酒、苹果酒、梨酒、蜂蜜酒、醋、白兰地、咖啡、茶、巧克力果子露等饮品,征税对象为上述饮品的生产商和零售商。为此,英国成立新税种征收机构,制定相应政策,禁止商人借机抬高物价,把增税负担转嫁给普通消费者。这笔补偿金实际上由新兴资产阶级的一部分人承担,带有赎买权利的性质。显然,该法开辟了国家土地改革中诉诸法律以及货币赎买的先河。赎买原则表明,废除封建采邑制不意味着完全否认既往的土地习惯法,这样的原则同样适用于佃户与一般封建领主的关系,圈地运动中许多案例证明了这一点。

17世纪中叶英国土地确权立法,大概是土地产权制度史上最重要的事件。从此,附有封建义务的封土(fief),理论上成为具有市场品格的私人财产,土地回归为纯粹的经济形式。土地产权变革的法律障碍被清除了,它是过去的总结,也是今后的前导。自16世纪圈地运动启动以来,自发的、市场指向的土地私人确权实践从来没有停止,之后则酝酿着一场更大规模的政府参与下的土地确权运动,注定彻底改变英国普通民众的生活。

二、法定程序规范下的土地确权运动

17世纪英国政府的土地确权立法,无论出于何种动机,客观上保护和推动了私人土地产权,也为在法律轨道上推动更大规模、更长时段的议会圈地运动扫清了道路。

16世纪都铎圈地运动使英国一部分地区完成或部分完成土地确权。在那里,无论田制、所有权基本单位,还是人们的思想观念和生活方式,都发生了重要变化。英国社会人类学家麦克法兰研究了17世纪一个教区牧师的日记,该牧师在埃塞克斯郡厄尔斯科恩村庄,日记达660页之多,记载了1644-1683年其地产买卖和经营情况。这位牧师名字叫约瑟林(R. Josselin),也是一名约曼农业经营者。“他的日记描述了一种彻底、绝对、排他的私有土地产权状况。他并不仅仅是一个共同拥有土地的法人团体的受托人和组织者,他名下所有的土地,在事实上和在法律上,都是他个人的土地,而不是家庭共有的土地。”他的儿子桀骜不驯,约瑟林曾多次威胁要剥夺儿子的继承权,可见他有法律承认的遗嘱权。麦克法兰认为,约瑟林已经远离传统农民经济范式。事实上,他既不是庄园佃户,也不是封建领主,而是新型地产主,有着完全的私有财产权利。显然,该教区已经完成“圈地”,所以土地产权的基本单位不是共同体,甚至不是家庭,而是约瑟林本人。通过持续发展的圈地运动,约瑟林式的大小地产主在英国乡村一批一批地涌现。

英国18-19世纪的议会圈地与16世纪都铎圈地运动一脉相承,其性质都是市场指向的土地确权运动,旨在实现单一的私人土地产权。两次圈地的不同之处是,16世纪圈地是自发的,形式参差不齐,没有既定的程序;议会圈地同样是自愿的,然而不能单独行动,一定要村庄共同体多数人同意、集体行动,一定有议会的介入,有一套既定法律程序,而且圈地结果受到法律保障。两次圈地也有相同之处。首先,都铎圈地虽属自发圈地,实际上也有不同形式、不同程度的协商,不论条田交换还是共用地围圈皆如此。其次,也有政府一定程度的参与,尽管都铎政府初期曾持反对态度,后来逐渐介入进来,国王法院积极参与调解和判决即是明证。最后,都铎圈地并非无视法律,庄园法庭档案关于领主和每个佃户土地权利的原始记录、土地契约及其复件备受尊重,是判断圈地合法性的权威依据。尽管自发圈地存在混乱无序,但并非没有既定指向和依归。都铎圈地是17世纪土地确权立法的社会基础,18-19世纪议会圈地则是进一步土地确权的逻辑发展和法律实践。议会正式参与了圈地运动,规定了圈地法定程序,保证圈地法案得到多数人同意等,是圈地行为的规范者和监督者;而圈地的决策者以及圈地运作过程的主角,始终是圈地当事人即土地产权人,从这个意义上讲,议会圈地仍然是一场自下而上的土地产权变革运动。

虽然首例议会圈地案件出现在1604年,最后一例则已进入20世纪初叶,但议会圈地集中发生在百年间,大约在1750-1850年。从此,“敞田”在英国乡村土地所占优势不复存在,而被现代田制所替代。1688年英国“光荣革命”确立新型政府模式,为政府参与圈地提供了重要条件。之后的圈地须通过一系列政府颁布的法定程序,从圈地议案提出到呈递议案于议会,再到各种听证会以至议会最后批准,体现了公开性与法治化特点。土地确权立法已颁布,议会至上的“光荣革命”已发生,此时圈地必然被打上它们的印记。

议会圈地大致经过这样几个步骤:

第一,“形成共识,提出申请,呈递《圈地提案》(Enclosure Bill)”。圈地申请人不是少数大地产权利人,也不是一部分村民,而是所涉村民的大部分人。遵循同意原则,圈地首先要在村民内部形成共识,此乃圈地启动的第一步。一般以教区即村庄为单位提出议案,所以,是否圈地要由相应范围的村民讨论。有时,协商过程颇为漫长,甚至长达几年之久。一旦启动,圈地的每个程序都会产生费用,例如,个人地块四周需要筑篱或挖沟,还需要道路和排水等配套公共设施,当然还有律师费用等,整个算下来圈地成本相当高昂。1800年,英国农业委员会做了一项调查,涉及2591个圈地法案,平均圈地面积为1612英亩。调查报告记载了格洛斯特郡特利村庄(Tirley)的圈地成本,总圈地成本为1650英镑,其中法律及程序费用497英镑,测量费用259英镑,圈地委员费用344英镑,圈围费用550英镑。相当于每英亩投入1英镑以上。根据明格的圈地费用研究,成本更高,平均每英亩圈地费用达2英镑10先令到5英镑,而且逐年增长。又据特纳教授估算,平均圈地费用在1英镑4先令至2英镑10先令之间,还不包括圈地筑篱的工酬。

如何筹集经费,圈地后能否带来足够回报,往往成为村民讨论的重要问题。例如,18、19世纪之交,在威尔特郡有个名叫韦斯特伯利(Westbury)的村庄,村民对于圈地以及圈地费用来源争论不休,历经8年才原则上达成一致。反复协商,体现村民的同意权利,也减少了反复性,不过时间成本很高。村民形成圈地意向往往经历冗长的过程,绝非个例。圈地费用通常由土地产权人分摊,也有以出售共用地的方式筹集,韦斯特伯利村庄决定采取后一种方式。据记载,在一次村民会议上,该村对圈地费用来源达成一致——拍卖一部分荒地。

如何计算村民表决的票数,按人数还是土地份额计,其时都有严格规定。依据议会要求,申请提案须附上所有当事人名单,标明每人土地的价值,以及他们的态度,或支持,或反对,或中立,一一标明并亲笔署名。提案要经过村民最后表决才能生效,值得注意的是,是否通过圈地不取决于当事者人数,也不是土地数量,而是土地价值之比。一般情况下,圈地议案若要通过,需要获得全部土地总价值3/4及以上的土地拥有者的同意,有时则要达到4/5以上。人们更重视土地商业价值而不是简单的土地面积,表明当时英国村民的土地观念和乡村市场化的程度——土地市场价值与土地处置权之间形成了一定关系。在一些教区,尽管有着众多小土地者反对,却不一定能够阻止圈地提案通过。

圈地倡导者们总是竭力地争取尽可能多的支持者。他们想出各种方式游说产权人,或在酒馆、餐馆召开演讲会,或在当地报纸上诉诸文字,主张圈地的好处。林肯郡的鲁德福德教区拟推动圈地,倡导者在《斯坦福信使报》上曾两度发文鼓动圈地。圈地期间除了法令性通告,还有大量的非官方游说活动,颇为耗时费力。显然,事关人们的切身利益,让不同权益当事人自由表态,并都赞同圈地实属不易,例如,上述韦斯特伯利村庄圈地倡导者是巴顿(Barton),当他千辛万苦终于争取到土地总价值4/5的拥有者同意时,他说:“你要是想折磨一个人,就让他倡导圈地议案。”在议案未获通过之前,他的经历和感受难以名状,希望、恐惧、焦虑、烦恼,五味杂陈。“我的脚已经磨烂,花钱如流水,虽然没像可怜的小戴维斯先生一样瞎了一只眼睛,可情况也好不了多少。”

圈地得到足够多的产权人同意后,村庄还要与领主和教区主持人达成原则性协议。共用地系庄园地产,从源头上和名义上讲,庄园领主授自上级领主甚至国王,圈地后共用地被切割了、消失了,领主如何获得补偿?再者,以前每一块土地的产权人都要逐年缴纳什一税,标志着教会在土地上的权利,圈地后不再缴纳什一税,教会得到什么补偿?以往的契约和惯例并非完全无效,他们通常采用协商和经济手段,了断产权交叉缠绕的种种乱象,各得其所。

紧跟着就是起草申请圈地提案,一般须经专业律师之手。在上交提案之前,还有向议会请愿的程序,明确表达圈地愿望。该教区土地权利人代表手持圈地请愿书(The Petition),呈送下院,当面公开宣读,声明本教区圈地之必要,且已经多数土地产权人同意,请求议会允许呈上圈地提案云云。随后,《圈地提案》被正式呈递。

第二,“经上下议院通过,获取《圈地法令》(Enclosure Act)”。这一步骤须在议会完成一系列程序。该提案通常先送到下议院,经过“三读”,其间,专门委员会对圈地议案详细检视,议员就此质疑、辩论,也可以提出修正案。与此同时,议会对外开放,受理提交的反对圈地议案的请愿书(Petition against Bill),倾听不同声音并核实情况。涉案教区村民,无论大小土地产权人,还是无地茅舍农,都可以向议会请愿,反对圈地。请愿可能产生修正案,也可能叫停圈地。提案经过“三读”审阅、纠错等程序,而后付诸表决通过。接着,提案便被递交上院。上议院的审查似乎更简单些,一般是附议式表态,如“同意议会下院通过的署名为‘……’的圈地提案”,偶尔附上修正案。经两院通过并呈送国王签署,该提案正式成为《圈地法令》。

在议会审查圈地提案的整个过程中,坚持程序正义,保持公开透明,媒体随时跟踪报道,保证涉事相关人群的知情权。在审议过程中,议会接受相关个人及群体的种种抱怨和诉求,这些意见成为议员修正案的资源,也可能直接导致圈地提案流产。《圈地提案》向《圈地法令》的转化,并非每一桩都能成功。例如,1743-1845年,诺丁汉郡呈递171件圈地提案,133件获议会通过,另38件未通过,占比22%。有些地方的未通过比例更高,如1757-1843年,牛津郡共提交189件圈地提案,结果129件获准通过,60件被驳回,未通过率接近1/3。

第三,“反复协商,依法切割权利,重新安排土地”。当提案成为圈地法令以后,圈地进入攻坚阶段。圈地村庄的所有土地产权人,先要推举公正的、有一定身份的人士组成圈地委员会,主持村庄圈地事宜。委员会常常由若干乡村律师、牧师和约曼等人员组成,通常有三名,分别代表着庄园领主、教会和其他土地产权人的利益。还有一名书记员和一名测量员,须从外面聘请,避免涉及圈地利益。在全体村民大会上,圈地委员们宣誓就职,承诺恪守《圈地法令》,努力做到公正公平。《圈地法令》具有严格的法律效力,圈地委员会不能逾越法令授权范围,具体到每一个步骤和具体做法都有严格规定。比如,按照《圈地法令》,以篱笆木桩作为地块之间界标,可这种界标易被闹事者破坏,倘若圈地委员会拟改为壕沟为界,它不能擅自变动,村民附议也无效,除非请求议会核准第二个圈地法令,授权改变。圈地运动练就了一大批来自民间、谙熟法律的圈地委员,大量的议会圈地档案披露,他们大多数是称职的,工作小心而认真。一旦圈地委员会的工作令人满意,在当地小有名气,他们便会经常受到聘请,一些人成为职业圈地委员,或大部分时间从事圈地工作。一些人由圈地调查员干起,逐渐成长为圈地委员,甚至成为资深圈地委员。比如爱德华•黑尔(Edward Hare)作为圈地委员,参与了133次圈地,圈地面积达273,000英亩。另一位圈地委员约翰•德摩尔(John Dugmore)参与了135次圈地,圈地面积达259,000英亩。

圈地委员会要反复征求各方权利人的意见,仔细调查和核实土地情况,然后提出如何圈地的一揽子方案,以求被多数人所接受。为此,首先,每个产权人要提供财产状况书面材料,说明土地、住宅权利,共用地上享有的权利,以及持有地性质,如自由持有地、公簿持有地还是契约租地等,务必真实和详细。其次,每个产权人同时提出自己圈地要求,如地块位置、土壤条件等。接下来,圈地委员会依据庄园档案,对申报清单逐一核实和取证。最后,根据土地权利人法定享有的土地权利,交出土地的状况,并参考他的愿望,划出一块土地交付产权人,即为“圈地”。所谓圈地,可以理解为“置换”,就是将自己分散在条田里的土地集中起来,形成独家所有的方块田并围圈之。面积可能有变化,但土地价值对等。圈地的另一层含义,可理解为土地权利“清算”。例如,分割共用地后,共用性质的土地就变成属于自己那一份的私人土地财产。又例如,原来附着一些封建关系的混合土地产权,有可能变成单一产权:公簿持有地依照既定契约享有不同的权利,产权状况较复杂,圈地期间,按照有关规定,只要公簿持有农和领主协商一致,公簿持有地可以转化为自由持有地,不过,通常公簿地持有人要向领主交付一定的补偿。所以,表面上,圈地改变了敞田制,本质是土地确权:经过协商,经过利益权衡如货币和土地补偿等,确定土地的唯一归属人。

值得注意的是,不论原土地状况和权利的审核,还是新地块的划拨,每一个环节都有村庄其他产权人的参与,重要的决定则要在村民圈地会议上通过,并随时公开信息。18世纪中叶,议会有明文规定,圈地会议必须公开发布。有的地方还规定,必须在会议召开若干天之前广而告之,张贴在教堂大门上,或是刊登于当地报纸上。

尽管有村民的参与,有法律程序,然而没有一场变革是平静的,但凡涉及切身利益的变革,总有一部分人付出代价,甚至社会整体都要付出一定代价。多数人同意的原则意味着少数人被否决,况且占比2/3或4/5的多数不是人数而是土地价值之比,也就是说,被否决的少数人高于上述占比。有相当比例的圈地提案被议会否决而流产,这是抵制圈地力量的明证。反对的力量大多来自小农。他们对共用地的依赖性较大,现在共用地被切割了、消失了,他们的损失首当其冲。如果他们没有公共权利,将得不到任何补偿,所受打击更大。还有,土地越少,圈地成本越高,这也是小农不欢迎圈地的原因。一般说来,小农抵制圈地,可是也不尽然,有时持有一定规模地产的农民也加入反对圈地行列。据记载,一个名叫帕内尔(Richard Parnell)的农民,现有27英亩(约合180市亩)土地,他认为日子过得不错,不相信圈地后会更好。让人们自由表达意见,就要付出一定的成本,小农阶层再加上一些不愿改变现状的人,抵制圈地的力量是可以想见的。其时,一个圈地调查员名叫托马斯•考珀(Thomas Cowper),留下了一部详细的工作日记。他说,在威灵堡(Wellingborough)圈地期间,几乎每一步骤都会遇上不合作甚至敌对情绪和行为。例如,拒绝表态和拒绝在圈地提案上签字,拖延丈量土地,辛苦编制的土地质量评估册和土地分配清册被偷盗,这些都会严重拖延圈地进程。反对者甚至诉诸暴力。在西哈顿(West Haddon),人们的抗议曾经使第一个圈地议案流产;圈地议案获得通过并实施后,抗议者们又在圈地上举行足球赛,拔除和烧毁圈地木桩栅栏,导致价值1500英镑的损失。在维尔巴斯顿(Wilbarston),反对者索性在共用地上竖起障碍物,直接阻止圈地。圈地是经过村民表决的,是合法的,但不是没有反对意见,少数人的意见被多数人裹挟甚至发生不合法的环节,也未可知。

争议甚至冲突时有发生,因此调解矛盾、化解冲突成为圈地委员会的一项重要任务。1779年《伯克郡斯频教区圈地法案》,就记载了圈地委员化解矛盾的过程,他们依法展开调查,多方取证,做出裁决,尽量不损害任何一方的合法权利。协商过程是艰难的,有一定的专业性,这是有经验、熟知乡村惯例和习惯法的委员受到欢迎的原因——土地要确权,田制要改造,但还要遵循以前的契约。原敞田上的每块土地都是有契约的,上面载有受习惯法保护并且实行上百年、数百年的土地权利,是圈地中重新安排土地的法律依据。圈地不产生新法律,只是圈地后形成的土地权利更加明晰,更具有排他性。以共用地围圈为例。“议会圈地”期间,几乎每村都涉及共用地围圈,争议也最大。共用地(common land)很早就存在,是早期村庄共同体的产物。对于耕地之外的林地、荒地和沼泽地等,每个村民都有使用的权利,然而严格排除村庄以外的人使用,因此,是村庄共同体内“共用”而不是“公用”,国内一般将其译为“公地”,似有不妥。封建庄园时期,凡占有保有地的村民,都承担一份封建义务,都可以使用共用地,不过因其封建义务不同在共用地上的权利也有所差别。圈地运动意味着,由村庄共同体本位进入个体为本位时代,既排斥村庄以外的人使用共用地资源的强度,也要限制本村庄内部使用共用地资源的强度,即在庄园-村庄共同体内明确个人土地产权的边界,因此共有地势必被分割。基于领主是名义上的共用地“所有者”,所以共用地分割首先是村民与领主之间的分割,通常的做法是双方利益都要得到承认。各地情况不一样,经过反复谈判与协商,一些地方的领主得到原共用地的1/17到1/8;村民依据先前的权利也得到相应的地块。中世纪共用权转化成近代私人财产权的过程中,没有完全背离历史,抛弃习惯法,相反,习惯法是土地安排的重要依据。

重新设计村庄的道路交通、排水系统等是圈地的另一项重要内容,这些过程同样有村民参与,他们的意见将受到重视并纳入实施方案。总之,圈地维护了土地产权当事人的利益,而不是其他人的利益,也不是政府的利益。

三、圈地补偿原则及圈地代价

圈地法案以法律形式确认圈地合法性,因此,圈地后的土地情况及补偿都有明确和规范的记载,形成一份法律文件备查,而且圈地成果也理所当然地受到法律严格保护,与都铎圈地相比,获得了明显的改善。

绘制《圈地裁定书》(An Enclosure Award),留下土地确权档案,表明圈地成果受到法律保护,也是议会圈地的最后一步。一般圈地裁定书事无巨细,重点不一,通常记载着领主、教会和佃户各方人士圈地后得到的补偿,也记下村庄每个权利人在圈地后的土地位置、规模和权利;标明圈地后村庄道路与格局,并附有数据和蓝图。《圈地裁定书》是若干年圈地的总结,是村庄内无数次协商、谈判的结果,在向全体产权人公布、垂询并最后修订后绘制而成。例如,在米德尔塞克斯郡的汉沃思(Hanworth)村庄,从1800年到1803年,圈地委员会共主持召开了五十多次协商会议,才终于完成圈地判定书,它将成为一份法律文件。

一份牛津郡S.阿斯顿村庄(Steeple Aston)圈地裁定书,记载了更丰富的信息,呈现1767年圈地后该村庄的土地情况。它详细记录了圈地前后每个村民土地数量变化。该数据来自圈地中3次土地调查,其中两次调查只涉及土地数量,一次调查同时涉及土地数量及其市场价值。该村庄圈地总计达988英亩。在原圈地裁定书中,土地计量单位使用雅得(yerd 或 yard)和雅兰得(yardland),在牛津郡,一般1雅得为1个地块单位的1/4,每个地块通常为1英亩;1雅兰得一般为30英亩。引用此表格时,笔者一律换算为英亩表示,并将原计量数据附后。

表1 牛津郡S.阿斯顿村庄农民圈地前后土地变化(1767年)

资料来源:W. H. R. Curtler,The Enclosure and Redistribution of Our Land,Clarendon Press,1920,pp 318-319.

从表1可发现,农民土地规模在圈地前后变化不大,在统计所及的农民土地中,面积增加者仅占1/4,而且增加幅度有限,约0.25-1.75英亩。相反,大多数村民地块都有不同程度的减少,从二三英亩到几十英亩不等。土地减少最明显的是K.多默爵士和L.巴斯韦尔,他们原来分别有101.25英亩和135英亩土地,圈地后其土地面积都减少38%左右。从数据上看,不仅上述二人,该教区50英亩以上大户的土地都有所缩减。土地面积减少,一个重要原因是圈地费用昂贵,往往拍卖部分土地用于圈地费用。同时也表明,村庄的上层人士没有借土地变动之机兼并土地,欺压小农。相反,土地略有增加的7人中,除一人原有二十多英亩土地,其余都是一英亩左右的绝对小农。当然,不排除这种可能,一些小农因支付不起圈地费用而离开土地,另谋生计或漂流在外,因此不在统计范围之内。另外,此时人们更看土地市场价值,表面上看,巴斯韦尔和多默爵士的土地面积有较大幅度减少,但实际上他们土地的市场价值没有下降那么多。

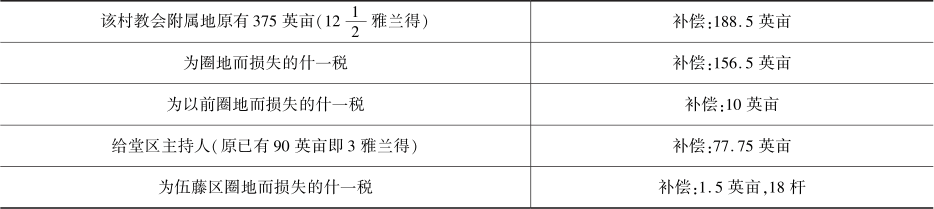

S. 阿斯顿村庄圈地裁定书记载了圈地过程中对教会的补偿。每个英国村民也是基督教教民,所以,此前每一块土地的产权人都担负什一税义务。圈地委员会并不否认这项义务,所以拨付一定土地给教会,作一次性补偿,从此结束了什一税的历史。更重要的是,此举排除了教会的土地权利。就这样,原来混合土地权利一项一项地被剔除,只保留单一权利。下面的数据进一步解释了圈地后大部分产权人的土地数量何以减少。为赎买什一税豁免权,该教区共拨付四百多英亩土地,在整个村庄圈地中占据相当大的比例。产权人为土地确权付出了巨大代价。

表2 牛津郡 S. 阿斯顿村庄(教区)什一税补偿情况(1767年)

资料来源:W. H. R. Curtler,The Enclosure and Redistribution of Our Land,Clarendon Press,1920,p318.

在圈地过程中,不仅参照封建保有制下的惯例和契约,同样尊重业已实行的商业租佃契约,它们也是补偿原则的依据。村庄在共用地切割中,没有排除领主,相反,基于领主在原庄园法中的地位,不少村庄给予领主较大的份额。此时习惯佃农主要指公簿持有农,在支付领主一定费用后,一些公簿地变成了单一产权的自由土地,持有者也变成自由持有者,彻底蜕掉习惯佃农(customtenant)外壳。圈地前的商业租佃契约同样有效。议会圈地中,许多契约租地小农和租地农场主也许一时失去原来耕作的土地。由于土地、道路重新安排,在持续一个多世纪的议会圈地期间,村庄格局发生重大变化,生产秩序和原租佃契约难免受到冲击,很可能使承租者蒙受损失。在这种情况下,土地产权人通常对承租者做出货币补偿,主要不是同情之心,而是契约使然。在英国人心目中,未逾期的土地承租合同与习惯法一样,都具有法律约束力量,即使不得已终止合同,也要协商后做出赔偿。再者,是对承租者以往劳动和资金投入的补偿。在1832年牛津郡卡弗沙姆教区(Caversham)圈地档案中,该教区圈地法案第二十八款特别提及“对圈地导致庄稼损害亦要补偿”,还提及对承租者施肥和耕地劳作做出补偿,这显然是根据商业租地契约所做的补偿。

不少圈地法令还对茅舍农和其他穷人共用权丧失给予补偿,同样表现了对村庄习俗和惯例的承认。按照法理,非村庄共同体成员即没有村庄共用权利的人,不能使用共有地,也不因共有地消失而获得补偿,实际上并非全然如此。据记载,一些教区也安抚了这些人,他们规定凡占有土地达20年以上者,不论土地性质和面积多寡,即使没有共用权,也可以因失去共用地而得到一份补偿,尽管补偿有限。有的教区规定实际占地50年。历史学家指出,做出这样的补偿,不是依据法律而是遵从习俗,而习俗不同,所以补偿形式多样。共用地最重要的是放牛羊和采薪柴的权利,在一些情况下,放牧牛羊的小块共用地被保留下来,交给村庄贫穷的农民;有的地方分配给他们一定额度的共用地放牧。而在另一些地方,共用地禁止无偿放牧,需要支付租金。每一桩土地的切割与合并,每一项货币补偿和赔付或以法律为依据,或依照惯例和习俗。每一桩协议的达成都是各方艰苦谈判与协调的结果。关于小农受到的损害,冈纳的评估可供参考。他说,小农作为个体大概被公正对待,但作为一个阶层遭受了苦难。

总而言之,圈地的结果对小农最为不利。圈地费用昂贵,面积越小,成本越高。圈地费用通常是每英亩1-2英镑,而19世纪初圈围一块10英亩土地需支出90英镑,5英亩份地60英镑,而2.5英亩竟高达40英镑。所以,小农圈地费用比例高于一般土地产权人。一个有3英亩土地的小农若要圈地,他将面临颇为尴尬的处境:尽管圈地后的土地价格翻倍——由圈地前的30-40英镑上升到60英镑,可他先要支付40-50英镑圈地费,最后所得有限。如果他无法筹措这笔圈地费,一个可能的选择是,先将土地卖掉,拿着卖地所得,承租更多的土地;或者卖地后另谋生计,远走他乡。明格认为,这是“最坏的案例”;也有小农圈地而不出卖土地。“出卖土地给小农家庭几代人带来痛苦和悔恨。这是小农圈地的代价。”圈地对于足无寸土的茅舍农,则更为不利,甚至是灾难性的。茅舍农没有法定的土地权利,按照习惯法不能从共用地消失中得到补偿,即使有所补偿也不足以抵消所遭受的损失。有共用地在,一头奶牛、两只猪、几只家禽,他们就能生活下去。圈地后,他们失去了生存的基础,沦为农场或工业雇佣工人,或寻觅生计无门而流落街头。他们抱怨圈地毁了他们的生活,这种现象在18世纪很常见。在贝德福德郡的莫尔登,土地被圈围之后,农学家阿瑟•扬来参访,一个农夫和几个茅舍农接待了他,声称圈地破坏性高于战争,将要毁灭整个英格兰。阿瑟•扬不解地问道:“圈地到底让你们失去了什么呢?”回答是:“在共用地被圈围之前,我们能养4头奶牛,但现在只能养1只鹅,你说我们失去了什么!”

结语

17世纪中叶,英国议会通过立法形式废除封建采邑制并确认土地私有产权,其后,又经历了长时段、大规模的“议会圈地”,将土地私有产权扎根在英国乡村大地。至此,英国基本完成了土地确权立法与实践。综上所述,可以得出如下结论。

第一,在漫长的博弈中,英国议会迫使国王在观念上,也在法律上反复确认大宪章,又迫使国王承认臣民权利,使其在国家事务中不断做出妥协。继16世纪中期议会推出《用益法》《遗嘱法》后,又经过长时间协商和谈判,1660年终于成功出台《骑士领废除与补偿法》,清算和废除封君封土制度。该法在英国率先终结了前近代社会普遍存在的混合所有权,确立完全土地私人财产权。据此,议会每年向王室提供10万英镑补偿金,开创国家在土地改革中诉诸法律及货币赎买权利的先河。笔者重新翻译该法的全称并简称为《骑士领废除与补偿法》,更忠实于该法原名本意,表明该法既是巨大进步,亦是必要妥协的结果。赎买原则表明,废除封建采邑制不意味着全然废除既往的契约与惯例,这样的原则同样适用于佃户与一般封建领主的关系,对维系一贯的法治传统和行将进行的“议会圈地”具有积极的导向作用。

第二,在议会圈地运动中,土地产权人之间的协商始终是圈地过程的关键环节。从是否要求圈地,到圈地议案拟定和呈递,直接参加者和最终决策者皆为该庄园多数土地产权人,而不是议会或政府官员;圈地议案是多数产权人的设想与规划,而不是议会规定。议会是村民圈地行为的规范者和监督者,而圈地当事人即土地产权人才是圈地运动的主角。因此,议会圈地本质上仍是一场自下而上的土地产权变革运动。

第三,先有社会生活和社会实践,后有法律确认;土地立法反过来又规范和推动更广泛的社会实践即议会圈地,反映了英国经验主义的立法模式。议会圈地与16世纪圈地的根本动力来自社会的强烈需求,要求明确土地产权的最后归属,将混合、模糊的土地产权变为单一、清晰的私人财产权,创建有效的管理、投入和产出机制,创造更高的经济效益。不同点是,议会圈地纳入了议会提案流程,因此更加规范、更加公开和更具法律效力,但圈地成本更高。圈地需要巨额投入,还要拨出大片土地赔付相关利益方,以至缩减圈地人的土地份额,可是多数村民还要选择圈地。他们宁可付出高昂成本,投入到无形的法律服务和权利安排上,也要获得明确属于自己的土地权利。唯一的解释是,人们迫切要求完整的土地财产权——受法律保护的财产权,这已经成为社会共识。

第四,议会在议会圈地中的重要作用毋庸置疑。关于圈地法定程序的规定,圈地原则获得有效监督和规范,当事人利益的平衡等,议会在其中的作用无可替代。圈地运作的主体是要求圈地的土地产权人,议会则是圈地秩序的监督者,使每一个环节都公开化,并使圈地成果成为法律的保护对象,尽可能地缩减无序性和反复性。明格指出,人们很难相信圈地法案制定和实施完全不受个人的压力,亦难相信圈地的结果对所有的利益方都完全公平,但协商过程确实提供了一定程度的合理性和公开性。通过圈地提案先要经议会“三读”,再经过上院和下院批准,最后国王签署方能生效。这不仅坚持程序正义原则,也为反对圈地等不同意见表达留下时间和空间。圈地损害小农阶层并遭遇小农的抵抗,但总体说来,圈地是有序的,很少发生骚乱。以上种种,皆为英国近代土地变革的重要历史遗产。

(注释略)

(作者:侯建新,天津师范大学欧洲文明研究院教授)