尹晓亮:战时日本开发原子弹的底层逻辑、推进体制与路径方法

2022-02-25

内容提要:日本惯有将自己扮演为“原子弹被害者”的政治偏好,却鲜有检省自己亦是“原子弹加害未遂者”的历史担当。作为前提条件的“拥有核物理基础”、作为目标锁定的“执念帝国主义”、作为内生驱动力的“强权政治意志”、作为组织保障的“高效动员能力”四个要素之间叠加共振与互动耦合,构成了二战期间日本开发原子弹的底层逻辑。在该逻辑运行下,日本构建了以陆军与海军为主导,并各自委托理化学研究所与京都帝国大学具体负责研究的“二元化”推进体制。“仁计划”与“F计划”平行推进,并非隶属关系,在本质上是日本陆海军关系结构的逻辑表达,即“日本的政治军事结构决定其研发结构”。在路径方法方面,“仁计划”与“F计划”的不同在于:在铀浓缩提纯方面分别采取了“热扩散法”和“离心分离法”,在催化反应方面分别研究了“慢中子反应”和“快中子反应”。尽管日本核开发计划最终以失败告终,但通过仔细分析战时日本核武器开发史,可揭示其“在战争中只重精神而忘掉了科学”的“科学忽视论”与试图淡化科学家参与核武器开发的“责任切割论”的欺骗性,实际上,科学家与政府间存在着“共同体关系”与“共犯关系”。

关键词:日本 原子弹开发 推进体制 仁计划 F计划

日本惯有将自己过度扮演为“原子弹被害者”的政治偏好,却鲜有检省自己亦曾是“原子弹加害未遂者”的历史担当。传统认为,日本由于是迄今世界上唯一遭受原子弹轰炸的国家,故此国民意识中具有很深的“核忌讳”,进而始终持守并标榜“无核三原则”政策。其实,第二次世界大战期间,日本曾与美英等国围绕原子弹开发等展开激烈角逐,只不过囿于诸因素而失败,最终成为“原子弹加害未遂者”。近年来,国外学界依据当事人的回忆录、书简、日记、美国解密档案等资料,从核能发展史、科技史、战争史等视角围绕战时日本原子弹开发进行了考察和论述。与此相对,国内学界虽很早关注日本开发原子弹的历史,并进行过摘译、介绍和概述,但对日本开发原子弹缘起的底层逻辑、推进体制、研发路径及其效果等方面的研究尚存进一步挖掘的空间。而且,现有研究并未从日本原子弹开发的角度回应以下两个问题:(1)“责任切割论”是否客观?日本学者认为,日本没有成功研制原子弹的原因之一是核物理学家没有积极性、紧迫感与压力,进而出现懈怠,该观点旨在将核物理学家与战争侵略进行切割,以此稀释其在制造原子弹中的责任与参与度。(2)“科学忽视论”是否成立?铃木贯太郎、东久迩宫、前田多门等在分析战败原因时将“重精神,轻科学(武器)”“没有原子弹”等作为了主要因素,该观点的目的是采用移花接木方式将国民的关注与追责归因到“科技(武器)缺陷”上,进而转嫁和淡化战争责任。通过钩沉日本在核武器开发史上被遮蔽的历史,不仅能够洞彻其开发原子弹的底层逻辑、推进体制与研发路径,而且有利于揭示其在原子弹开发中科学家与政治相结合的内在关系,并客观回应和质疑“科学忽视论”与“责任切割论”,进而从历史逻辑维度为考辨日本核政策思想在“战后与战时的同质性与异质性”提供可资度量的标尺。

一、日本开发原子弹的底层逻辑

底层逻辑是事物本身最原始的需求与出发点,是思考问题时最先确立的核心。在经验事实上,国家行为的底层逻辑是“目标”“能力”“意志”和“组织”四个要件间同频共振产生的。日本的战时核武器开发作为其国家行为,既非一蹴而就的臆断,亦非水到渠成的突破,更非空穴来风的狂想,而是“拥有核物理基础”“执念帝国主义”“强权政治意志”“高效动员能力”四个要素之间叠加共振与互动耦合的产物。

其一,“拥有核物理基础”是日本开发核武器的前提条件。“19世纪末和20世纪之交是英雄的时代,创造的时代”,人类发现原子核具有巨大能量并将其有效释放,是世界科技史上取得的最伟大成就之一。科学家对核裂变理论研究的铢积寸累,渐次为原子弹的开发实践奠定了理论基础。那么,当时日本的核物理基础方面是否明显落后于欧洲先进国家呢?事实上,日本在二战前就已经开始积极研究核物理理论了,甚至“在30年代末期,日本在核物理实验设施方面是除美国之外,比西方任何国家都还要好的国家”。约翰·道尔认为“在发现核裂变的1938年之前,日本已在核物理研究领域取得巨大进展。(当时)日本有好几位领军的科学家具有国际级地位”。之所以说日本在核物理方面的研究水平与欧美差距不大,主要体现在以下三个层面。

一是从国内基础而言,日本具有核物理理论知识。1904年,被称为“日本物理学之父”的长冈半太郎提出了“土星型有核原子结构模型理论”,并预言质子的存在,这在世界学术界引起广泛关注。1905年,长冈在《读卖新闻》撰文揭示了镭原子的秘密,认为原子具有巨大能量。1925年,竹内时男在《最近的物理学》中详细阐述了“原子能拥有巨大能量”。1927年到1931年,铃木清太郎预言放射性元素的成因,由此也成为天体中元素形成理论的先驱。此外,从基础教育而言,早在1934年彦坂忠义就开设了原子物理课程,并认为核能蕴藏着巨大的能量,核能发电和核武器都有可能被制造出来。1939年,玉木英彦、皆川理等对“核分裂的依据与理论”进行了详细论证。二是从国际交流而言,日本与欧洲在核物理方面具有交流合作关系。1919年6月,饭盛里安赴英国留学,学习放射化学。1921年回到日本,在理化学研究所(简称“理研”)从事天然放射性物质、放射线测量装置等方面的研究工作。仁科芳雄在欧洲留学期间(1921-1928),由于对物理学新领域的研究产生兴趣,遂于1923年4月到哥本哈根大学的波尔研究室,进行关于人工放射能的研究,其研究业绩得到国际上的高度评价。1937年4月,仁科曾特意邀请波尔到日本进行为期1个月的交流访问以促进原子能方面的研究。三是从理论基础而言,日本的核物理研究达到国际水平。1931年7月,仁科在理研成立仁科研究室,进行了日本史无前例的量子论、原子核、X射线等研究。1937年4月,理研研制出了27英寸小型回旋加速器,并开始进行原子核的分裂实验。随着原子理论研究的不断深入,仁科认识到核裂变的军事潜力,并担心美国人正在研制一种可能用于对付日本的核武器。1938年11月,仁科详细地描绘了开发大型回旋加速器的设计规划。1939年2月,仁科研究团队完成了大型回旋加速器主机的设计方案,并于1944年1月开始进行实验。查理斯·维纳认为,当时日本是世界上除美国之外,第二个能够生产与成功运作回旋加速器的国家。1940年5月,仁科和木村健二郎在美国物理学杂志《数字化和评论》上合作发表了有关核分裂理论的论文。7月,仁科将实验成果以《快中子产生的铀裂变能量》(Fission Products of Uranium Produced by Fast Neutrons)为题刊登在《自然》上。另外,京都帝国大学理学部物理系毕业的荒胜文策,于1918年以京大助理教授的身份曾与仁科一起在剑桥大学学习核物理。1934年7月,荒胜在“加速质子撞击锂”的实验中,成功引出了阿尔法射线(氦核),这是在亚洲进行的第一次核裂变实验。综上,当时日本的核物理理论基础并不是一片空白,而是与世界前沿核物理理论基本上同步前行,即使在核武器研制的初期阶段也“与美国的差距并不大”。

“铀核裂变现象”这一理论的发表无疑打开了“潘多拉魔盒”,物理学家意识到理论背后的现实意义,各国政府也关注到开发核武器的可能性与必要性。早在1935年时,日本社会中就已经流传着“一火柴盒的铀能把一条街吹飞”的消息。在战争与科学的双重呼唤中,被誉为“最后武器”的原子弹被加速开发与研制。同样,日本军部和核物理科学家认识到核武器的军事潜力,在密切关注国际社会核开发进程的同时,开始以“军民融合”方式积极进行原子弹的自主开发。日本的核物理专家认为,战争中科学家的工作是非常重要的,“有必要将科学家、技术人员统一到一个有机的组织中”。在逻辑上,日本当时所具备的核物理理论及其核物理学家“为赢得战争而积极奉献的精神”,业已成为其进行核武器开发的前置条件。

其二,“执念帝国主义”锁定了日本国家行为的路径与边界。“执念帝国主义”是日本发展进程中渐次积淀形成的稳定、持久、难以改变的“先赋角色”,其历史基因是被一以贯之的。明治政府在“西力东渐”的背景下,一方面用“八纮一宇”构想催化“膨胀的民族情绪”,形塑和标榜“大和民族的优越性”,为“执念帝国主义”植入精神信仰。如田中智学通过提出“日本皇室等于转轮圣王”这种“荒诞无稽之说”强化日本主宰世界是必然的“天命”。另一方面,明确提出了“富国强兵”“殖产兴业”“文明开化”三大国策。事实上,三大国策的提出与实施为日本发动战争机器铺设了思想轨道、产业轨道和军事轨道。日本在1868-1945年间,几乎每隔10年就发动一场对外侵略战争。日本通过优先发展“军事”达到“强兵”,再通过“战争”达到“富国”之目的的“帝国主义逻辑”,在本质上是妄求“全世界可悉为郡县”“万国之君长可悉为臣仆”。当然,在战争中武器装备的强弱与优劣不仅决定战争双方在战场上的战术运用,而且影响甚至决定战局的演进与结果。由于战争的演化、武器更新与科技创新之间存在很强的互动关联,战争性质在应用科学发明的基础上已变得空前可怕,各国愈发重视新式武器的研发与运用。换言之,日本作为对外侵略的“主角”,为谋求实现“布国威于海外”等梦想,一切国家行为都被锁定在为战争服务的轨道上,当其获知原子弹相关信息后,殚精竭虑地开发核武器就成为其不二选择。

其三,“对外侵略的强权政治意志”是日本开发核武器的内生驱动力。近代日本在“执念帝国主义”进程中,由于具有“强烈对外侵略的政治意志”,故其统治阶层将主要经济、精神、文化等资源重点优先配置于军事及其对外战争。那么,为什么日本对外侵略的政治意志如此强烈呢?1882年,日本颁布的《军人敕谕》发展了以儒学思想为内核的传统武士道精神,成为日本全民性的道德信仰和精神支柱,为日本军国主义的滋生与发展奠定了广泛而坚实的思想基础。1890年日本颁布的《教育敕语》,使天皇的权威在军事、政治、道德、宗教等方面都变为绝对性的存在。这种独特的“上御一人,下万民”的皇国观念与近代西方的强权主义政治意志结合后,导致了日本在追求利益时陷入狂妄自大、丧失理智的境地,“不甘处岛国之境”的欲望日益升腾,向海外扩张的野心越发逞胸。日本先后吞并琉球、强占台湾、殖民朝鲜、侵略中国、出兵东南亚,最后悍然发动太平洋战争。在战争中,日本为实现“布国威于四方”曾研制并不择手段地使用生化武器、毒气弹等武器。当日本认识到核能的巨大威力且自身“拥有核物理理论”之时,对外侵略的“强权政治意志”就成为其开发核武器的内生驱动力。

其四,“高效动员能力”是日本开发核武器的组织保障。组织动员能力是潜在能力转为现实能力的基本保障,日本强大的战争组织动员力主要来源于两个因素。一是通过立法构建刚性的组织动员体制。1917年,山县有朋认为,要赢得未来战争,必须倾其国力、上下统一、举国一致。之后,宇垣一成鼓吹称“今后的战争不仅是军事战争与军事战术,更是动员国家全部能源的大战争,依仗举国一致的体制,决定战争的胜负”。1920年,永田铁山主张“国家动员应该包括国民动员、产业动员、交通动员、财政动员、精神动员等”。日本随着“执念帝国主义意识”的不断膨胀,开始加快构建动员组织总体战的步伐。1938年颁布的《国家总动员法》是日本建立国家总体战体系最重要、最具代表性的法律,标志着其国家总体战动员体制的最终形成。之后,根据该法案,日本又制定了一系列动员法令法规,如《总动员物资使用征收令》《电气能源供应管制令》《财务动员法令》等。

二是日本国民具有家族国家观与“集团化”精神。战时,日本军国主义政权之所以能够组织动员国家各种资源,实现“举国一致”的对外侵略战争,就在于其国民具有家族国家观与“集团主义”精神。板垣退助在《一代华族论》中认为:“盖君民一体、上下同其苦乐,乃我邦古来之美风。我邦之所以强盛实在于此。”家族国家观的核心是忠君爱国,其目的是使国民安于统治,绝对顺从。“集团主义”精神是日本人容易进行组织动员的社会根源。加藤周一认为日本的“集团主义”精神“来源于以水稻种植为中心的农业社会的悠久传统以及由此产生的习惯与价值体系”,这种精神一方面导致在日本“超越集体的价值绝不可能居于主导地位”,另一方面更容易将日本国民动员和培养成为“上下有序”的“忠顺臣民”,进而便于“举国一致”地推行对外侵略政策。可见,日本的“集团主义”精神“既未能确立真正的个人自由主义,亦不能具备西方的公共精神”,反而成为日本在发动“战争机器”中将其人力资本、物质资本、精神资本等资源高效配置于战争的组织保障。

综上,战时日本的原子弹开发是以“拥有核物理基础”为前提条件、以“执念帝国主义”为目标锁定条件、以“强烈政治意志”为内生驱动力、以“高效动员能力”为组织保障的,这些要素之间叠加共振,共同构筑了其底层逻辑及运行机理。进言之,“拥有核物理基础”仅仅意味着日本在能力上拥有开发原子弹的理论可能,但如没有开发原子弹的行为取向的话,其理论基础只能以“潜在”形式存在。然而,由于日本具有“执念帝国主义”的“天赋角色”,因此就客观上锁定了其国家行为的路径与边界,将“开发核武器”纳入到“执念帝国主义”这一目标的行为轨道上就成了“顺理成章”的“必要行为”。另外,日本“强权政治意志”的底色就是试图通过战争、强权、殖民等方式谋求“开拓万里波涛”,实现所谓“大东亚共荣”。当“强权政治意志”将一切国家行为作为手段之时,其本身也就内生性地成为开发核武器的驱动力。在逻辑上,能将“能力”“目标”“动力”三要素叠加到一起的,只能是“组织”要素。日本所拥有的“高效动员能力”恰恰是把前三者组合在一起,并将国家资源进行必要倾斜配置的保障。可见,“四个要素的同频共振”作为底层逻辑及其外化表达,折射出的是日本开发原子弹最原始的需求与出发点。

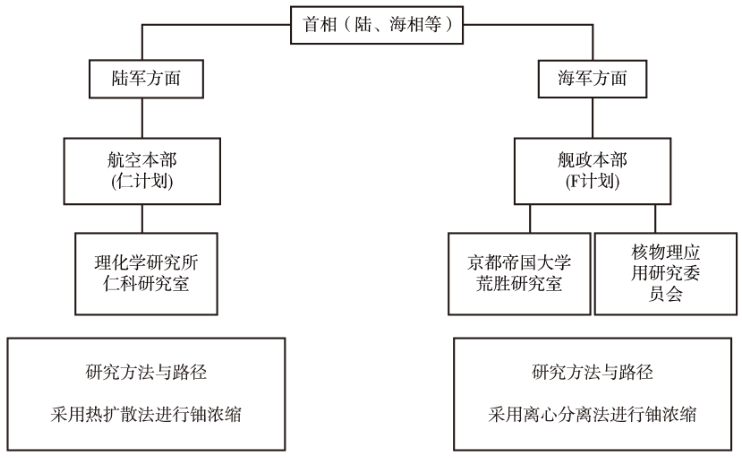

二、日本开发原子弹的推进体制

在核裂变理论不断拓展与深化之际,人类历史上的第二次世界大战也拉开了序幕。核裂变产生的巨大能源,在利用价值取向上存在两种方式:一是通过核能发电的方式造福人类;二是通过制造武器的方式用于战争。二战中,美英德日等国以“连锁反应”的方式竞相开始研制核武器。1939年,德国制定了人类历史上最早研制原子弹的计划。同年,英国秘密组建了“核武器开发小组”,着手研究原子弹制造的可行性问题。美国在罗斯福总统的积极推动下,展开对原子弹研究的第一次论证工作,并最终制订了“曼哈顿计划”。1941年夏,英国将其在原子弹研制中的进展透露给美国,并讨论合作问题。1943年,丘吉尔和罗斯福签订《魁北克协定》,英国“合金管计划”纳入美国“曼哈顿计划”,两国原子弹研制项目实现整合。作为轴心国之一的日本为谋求“大东亚共荣”,在“拥有核物理基础”“执念帝国主义”“强权政治意志”“高效动员能力”四个逻辑要素的叠加共振之下,开始积极着手进行原子弹开发。从组织形式而言,日本战时原子弹开发的推进体制是分别以陆军与海军为主导的、平行的二元化“委托体制”,如下图所示。

图 战时日本研制核武器的推进体制与研究路径

资料来源:保阪正康:『日本の原爆:その開発と挫折の道程』;山崎正勝:『日本の核開発1939-1955:原爆から原子力へ』等。

日本陆军开发原子弹的构想略早于海军。1940年夏,安田武雄偶遇仁科芳雄,当安田获悉仁科正准备着手实验研究原子能并有望获得成功的消息后非常高兴。“虽然我一直认为这是遥远未来的梦想,但内心却不由自主地兴奋起来”,进而对“面带自信的仁科”充满了期待。随后,安田为进一步求证制造原子弹的可行性,命令在东京帝国大学曾学过两年物理学的陆军航空本部少佐铃木辰三郎进一步调查研究“是否可以制造原子弹”。铃木接到命令后,一方面对海外物理学杂志中的相关核能信息进行摘录、梳理和汇总,另一方面围绕“铀的核分裂”等问题向东京帝国大学的嵯峨根辽吉助教授进行详细咨询。10月,铃木向安田提交了一份认为“如果能够确保铀矿石的话,日本有可能制造原子弹”的资料报告,报告中称“分离出的一公斤铀235,相当于制造出了1.8万吨的火药。日本国内也埋藏着开发原子弹所需要的铀矿”。安田将仁科的建议与报告作为依据,向时任陆军大臣的东条英机等陆军高层进行汇报时称,“实现铀分裂的理论,用工程学的方法能制造最新武器”。对此,东条随即表示同意进行核武器开发,并向安田指示,“那么就找专家讨论一下,然后安排相应的财务预算”。1941年4月,安田拜访了理研所长大河内正敏,并委托其进行“制造原子弹的研究”,大河内随即将具体课题任务指派给了仁科研究室进行“铀235浓缩实验”。至此,日本的原子弹开发工作在陆军航空总部的主导下,以理研为主体开始展开。1941年10月,刚刚成立的东条英机内阁在下一年度的政府预算案中列入了委托理研的研究费8万日元,财政方面也给予了支援。日本政府的8万日元委托经费占“仁计划”年度预算的60%。1943年,陆军航空本部总务部长远藤三郎曾多次会见仁科,并向理研提供了30万日元的研究经费以促进其加快原子弹的研究。可以说,作为科学家的仁科在陆军与理研的合作关系中,起到了关键作用。

仁科为探讨原子弹开发的可能性,组建成立了物理学家恳谈会,自己任委员长,成员包括长冈半太郎、菊池正士、嵯峨根辽吉等。1943年1月,仁科秘密向安田提交了研究报告,报告中认为“制造原子弹是可能的,最好的方法是通过热扩散法将铀235进行浓缩”。对此,陆军快速做出了反应,东条英机首相兼陆军大臣称“在美国和德国,原子弹的开发好像有相当大的进展。迟到的话会输掉战争”,并命令仁科研究室进行具体化的研究和开发。因为“仁科”名字的第一个“仁”字日文发音是“ニ”,计划作为最高军事机密被命名为“仁计划”,并由航空本部直接管辖。另外,陆军向理研派遣了多名与原子弹爆炸相关的技术军官,其目的是支援和督促“仁计划”。仁科在开展“仁计划”的初期,每个月以书面汇报形式将实验数据、科学论证等项目进展情况向航空本部的安田进行两次报告。显然,仁科致力于核武器开发并不是在军部的压力下进行的,而是在兑现自己“科学家在赢得‘大东亚战争’中负有责任和义务”的誓言。

与陆军主导的“仁计划”平行展开的还有海军的“F计划”。二战中,日本海军也在不断加强开发和研制能决定战局胜负的新式武器。1939年夏,在海军技术研究所电器研究部的佐佐木清恭部长及其部下伊藤庸二的推动下,日本成立了“原子核物理研究工作组”。该研究组邀请京都帝国大学的萩原笃太郎在第二海军制药厂讲堂做了题为“超爆裂性原子U235”的报告,以此为契机海军舰政本部的技术人员对原子弹相关问题产生了兴趣。1940年10月,伊藤结束对德国访问后,从嵯峨根辽吉处进一步了解到“核能核爆”相关讯息。11月,伊藤得到了美国出台“禁止将铀矿石带出国外”的信息,随即与东京帝国大学医学部的日野寿一和理学部的嵯峨根进行分析,二者一致认为美国的可疑举动与开发原子弹有关。随后,佐佐木在听取日野、嵯峨根的意见的基础上,决定由伊藤负责起草“原子核物理应用之研究”调查报告书。1942年3月,伊藤最终完成了报告书,其内容由两部分构成:一是研究目的,二是预期成果。在研究目的方面,报告书中写明是以成立原子能机构为目的,并没有关于原子弹开发项目的相关记录。在预期成果方面,在字面上也是表明用于和平利用,没有提及开发用于战争的原子弹。但是,实质上,调查报告书的“首要目的是制造原子弹。只不过是出于谨慎没有使用明显刺激的词句”。另外,三井再男也向舰政本部第一部第二课课长矶惠详细说明了进行核研究的必要性。随后,矶惠向东京帝国大学第一工学部教授千藤三千造进行汇报,并得到“应进行核研究”的回答。1943年5月,日本战局日益严峻,海军迫切希望通过新式武器来挽救败局,然而海军既没有人才也没有设备,所以正式决定委托京都帝国大学理学部的荒胜文策教授进行代号“F计划”的原子弹研究,并提供了3000日元的研究经费。“F计划”是以“核分裂”(Fission)英语的首字母“F”命名的,“F计划”在研究过程中,荒胜、菊池等物理学家及时向伊藤汇报原子弹开发研究计划以及所需费用,并表明了“我们将下决心全力以赴进行研究”的态度。

综上,从推进体制而言,日本是以陆军与海军为主导,并各自分别委托理化学研究所与京都帝国大学负责具体研究的。陆军主导推动下的“仁计划”与海军主导推动下的“F计划”既非隶属关系,亦非合作关系,而是各自独立且平行推进的“二元化”体制。日本陆海军间的矛盾与对立贯穿于日本近代军事发展之始终,东条英机甚至将日本战败的根本原因归结为陆海军不能一致行动。“仁计划”与“F计划”的“二元化”推进体制实质上是日本陆海军关系结构的外化表达,即“日本的政治军事结构决定科研结构”。日本的核物理科学家并未秉承“科学研究应为人类和平服务”的理念,而是在“困难战局中走向最后胜利是我们的责任”的信念下,主动地接受陆海军委托,认同日本强权政治对科学的支配关系,依从组织化和制度化的双重逻辑,进而在日本原子弹开发中与陆海军形成了互动媾和的“统一体关系”、利益勾连的“共同体关系”、对外侵略的“共犯关系”。此外,战时日本科学家与政府的“三重关系”,在客观上揭示出了日本的政军界“对原子弹开发”及其资源配置都是相当重视的,而非“只重视精神,不重视科技(武器)”。

三、“仁计划”与“F计划”的研究路径与方法

日本的核物理学家仁科芳雄认为一个国家要想成功研制原子弹,必须同时具备三个结构要件:一是拥有高浓缩的铀235,二是高浓缩铀235的量必须达到临界点,三是原子爆炸必须通过快中子反应进行。从科学史而言,核爆炸是用中子快速撞击铀235原子核时原子核会分裂成2个或3个,并释放出巨大能量。分裂出来的原子核还会分裂出2到3个中子,这些中子再次发生核分裂连锁反应。然而,世界上并不存在纯天然的高浓缩铀235,而制造原子弹需要的是90%以上的高浓缩铀,因此需要通过人工设备进行铀浓度提纯。那么,二战时期,日本的“仁计划”与“F计划”在各自研制原子弹过程中,是通过怎样的研究路径和方法进行的呢?

在原子弹爆炸构想方面,“仁计划”认为10公斤的10%浓缩铀加上轻水减速剂就会产生原子弹爆炸的连锁反应。在反应时间上,仁科认为爆炸分裂所需时间为1/20秒至1/30秒。在临界量上,仁科认为:“为了使用由原子核分裂带来的能量,每一次原子核分裂最少需要10公斤的铀235。”其实,当时“仁计划”的“原子弹构想”属于核反应堆失控型的炸弹。而且,在反应时间方面,“仁计划”计算的核分裂所需的时间值长得有点离谱。事实上,在用轻水作减速剂的慢速中子反应系统中,通过原子核分裂产生的中子直到发生下次核分裂的时间大约是10-4秒。可见,仁科构想中的“1/20秒至1/30秒”这一数值与实际时间相差甚远。

“仁计划”的“原子弹爆炸构想”与实际情况有很大偏离的主要原因,在于当时日本核物理科学家具有很强的急功近利心态。仁科曾撰文呼吁,科学家在这场战争中“无论如何都需要研制出能够击破他们的武器,将武器与士兵的忠诚结合起来才能取得最后的胜利。我们的任务绝不轻松”。“仁计划”为尽快研制出原子弹,成立了“企划安排”“制造六氟化铀”“研究热扩散分离”“开发分离装置”“铀资源筹备”“检测铀235”等研究小组。“企划安排”小组由航本的有森三雄大佐担任组长,小山健二少佐负责具体实施。该小组的主要任务是统筹和规划“仁计划”的研究进度,联系和协调与“仁计划”相关的外部事务。“制造六氟化铀”小组主要由木越邦彦负责。原子弹爆炸制造的第一步是从氧化铀中制造具有放射性与腐蚀性特点的六氟化铀。六氟化铀在气体扩散法、超离心法分离铀235或铀238中是最为适宜的活动介质,所以该物质是制造原子弹过程中不可缺少的物质。木越小组经过反复试验并历时一年多,直到1944年1月,才成功从硝酸铀中制造出六氟化铀。然而,1945年4月,理化学研究所遭受美军轰炸后,木越把研究室转移到山形县山形高中的理科室,并最终只制造了8公斤左右的六氟化铀。可见,从时间节点而言,“仁计划”在具备六氟化铀后正式开始进行分离实验时已经处于二战末期。

“研究热扩散分离”小组主要由武谷三男负责。原子弹开发最大的难关是从六氟化铀中采用何种方法才能将浓度0.7%的铀235浓缩到90%以上。在当时条件下,作为同位素分离的方法在理论上主要包括电磁法、气体扩散法、离心分离法、热扩散法等。那么,哪种方法是最优选择呢?1943年3月17日,仁科研究所的工作人员进行了研究和讨论。理论上应该对上述方法在逐一进行验证的基础上,选择最合适的一种。但是,武谷认为:“考虑到现在我国的技术力,电磁法首先是不可能的,超离心分离法、气体扩散法不知道要几年才能安装装置。因此最好选择热扩散法。”对此,仁科说:“可以,先暂定这样吧。”与之相对,美国在曼哈顿计划中尝试了所有的方法,实验证明获取高浓缩铀235的最佳方法只有电磁法。美国为获得制造原子弹所必需的铀材料采取了“通过铀浓缩获得高浓度铀的方法”与“从核反应后的乏燃料中抽取钚的方法”并行实施的研究路径。由于后者的技术路线必须具备“原子炉与再处理设施”才能实现,因此日本从一开始就放弃了该方法。尽管理论上日本选择前者的研究路径是可行的,但是在当时条件下采用“热扩散法”的铀浓缩方法是“极其拙劣的”,是没有缜密考虑分离筒设计的产物。日本铀235分离方法的选择错误,为“仁计划”的顺利实施造成了阻力。

“开发分离装置”小组主要由竹内柾负责。理论上,为实现通过热扩散法对铀物质进行提纯和分离,就必须要制造出分离工具。竹内负责分离装置科研任务后,在1943年到1944年期间,一边对日本的军需工厂进行考察,一边摸索和思考什么样的分离筒合适以及用什么样的材料制造分离筒。仁科在“东二造报告”中指出:“为让铀炸弹持续反应,有必要用强大的容器将周围遮盖住。”然而,用钢铁容器是无法压制核爆炸产生的能量和压力的。使用普通的容器的话,普通的炸弹就可以破坏掉。如果容器被破坏的话,核物质就会扩散到外界,体系的密度就会降低,反应就会停止,“这种情况下的核爆炸规模和普通炸药相差无几”。虽然仁科研究室1943年11月就组装完成分离塔的建设,但由于热度未能够均匀的传递而又进行了修正,最后于1944年3月才正式完成真空试验。4月,理研受到美军轰炸,随后设置在理研49号馆1层的分离筒试验室移至兵库县尼崎市的住友金属,用仅存的铜和铁制造了5个分离筒,但由于美国空袭造成停电等原因,最终试验研究无法继续进行。

“铀资源筹备”小组主要是饭盛里安负责。如何确保实验中所需要的铀原料,成为“仁计划”保证开发项目顺利实施的另一大难题。对此,日本积极地进行铀矿勘探。从国内情况而言,当时日本不知道冈山县和鸟取县的交界处存在铀矿,而只在福岛县石川郡石川町进行铀矿的开采和挖掘。从1945年4月到战争结束前,饭盛甚至动员了私立石川中学的学生进行开采。但是,开采出矿石中的铀含量很少,与需求量有很大差距。从国外情况来看,从1943年开始,日本在缅甸、朝鲜半岛、中国东北和新疆、蒙古等地展开了铀矿勘察,但未能取得有价值的成果。“检测研究”小组主要由山崎文男负责。检测组是使用回旋加速器来判断铀浓缩是否成功的,这个回旋加速器装置的灵敏度很好,曾经在理研用这个装置检测过在核试验中产生的铀237。然而,在1944年11月的最初检测的判定结果是浓缩失败。1945年5月,再次进行了测定,结果仍判定为“消极”。基于检测结果,陆军决定中止“仁计划”,至此陆军主导的研究原子弹的计划以失败告终。

在“F计划”方面,1944年2月,海军大佐高松宫宣仁亲王,迫水久常、仁科存、汤川秀树、菊池正士、中野秀五郎、仁科芳雄、西谷启治、水岛三一郎、仁田勇、涩泽敬三、深川修吉等人聚集一起,讨论有关“核分裂”的问题。10月,日本海军与“F计划”的主要科学家召开会议进一步讨论铀问题,会议由荒胜文策主持。在人员构成上,既有政界和学界,也有金融界和企业界人士。显然,从人员配置而言,“F计划”实质上是“官民一体”的研究项目。会上,冈田、佐佐木、荒胜、汤川等物理学家分别对中国东北铀矿的挖掘、六氟化铀的研发、离心分离法的分离方案、核裂变的可行性试验等情况做了具体汇报。更为重要的是,会议确定了开发原子弹的纲要,即《战时研究37-2的实施要领及构成》。纲要内容主要包括研究时间、目的、方针、人员等。在研究时间上,纲要中提出通过两个阶段进行:第一阶段研究于1945年10月结束,第二阶段研究于1946年10月结束。在研究目的方面,纲要明确提出所研究的物质(即核原料)将进行军用化利用,并附带搜集为实现军事利用所需的资料。纲要中的研究方针主要有三个:(1)矿石中分离目的物(即核原料)、同位素分离、基本数值测量等方面的相关研究;(2)军事应用等方面的相关研究;(3)搜集为实现应用而召开相关会议所必需的资料。在职责分工方面,具体安排如下表所示。

表 “F计划”研究的职责分工

资料来源:中根良平等:『仁科芳雄往復書簡集』第3巻;山本洋一:『日本製原爆の真相』;日本科学史学会:『日本科学技術史大系』第13巻。

在研究思路方面,海军的“F计划”采取了与“仁计划”不同的方法和路径。其一,在裂变反应方法上的选择不同。“仁计划”在研究裂变过程中只对“慢中子”的反应进行研究,而“F计划”则选择对“快中子”的反应进行研究,并对高浓度铀235的临界量进行了计算。负责利用“快中子”进行核裂变反应研究的主要是小林稔。小林发现,高浓度的铀235“只要在半径10-20厘米之间,就能够产生核裂变并引爆”。对此,荒胜曾称“如果将我们的研究数据与原子弹的相关数据直接联系起来,会发现原子弹的相关数据与小林所计算的临界量的数值是大致吻合的”。事实上,小林的研究内容与美国投放到广岛的原子弹的核反应也大体一致。

其二,在解决浓缩铀分离方法上的选择不同。“仁计划”采用的是热扩散法进行铀浓缩提纯。“F计划”确定伊始,海军技术将校向荒胜建议,“在浓缩铀分离问题上不采用陆军的热扩散法,采用别的方法如何”,荒胜回应“确实没有必要采用与仁科老师一样的方法,用别的方法(离心分离法)进行的话应该效果更好”。离心分离法是运用“分子质量不同的流体的压强分布不同”原理进行分离同位素。进言之,通过使装有六氟化铀的圆筒形容器高速旋转,在离心力的作用下,让沉重的铀238更多地趋于筒壁,而轻的铀235则在中心附近积存与加浓,进而形成铀同位素在径向的部分分离。经过计算,旋转数每分钟需要10万次以上的超高速度。在进行离心分离法的实验中,“F计划”首先遇到的是分离装置的制造问题。当时作为高速旋转的船舶用陀螺仪是由北辰电机和东京仪器制造的,所以荒胜研究团队向两家公司请求协助制作分离装置。根据当时的技术,旋转数最多也就能实现3万-4万次。高速旋转中最大的问题是轴承摩擦,要实现超高速旋转必须考虑与以往完全不同的构造。事实上,离心分离装置还没有完全制造出来时,就因美国战机的轰炸而中止了。从荒胜的笔记内容来看,“F计划”的离心分离实验装置也只停留在了设计草稿的阶段。

日本的科学研究及其实践都在为战争服务,科学家已成为日本政府对外侵略的附属物。1944年末,“F计划”的研究结论认为“理论上原子弹应该能够成功的,但在这次战争中很难实现”。对于该结论,海军舰政人员进一步向荒胜建议“造不出来也没关系,继续研究争取用于下一次战争”。值得注意的是,在研究结论上,尽管“F计划”对尽快研制出原子弹出现了“悲观论”,但是并没有影响其继续研究的步伐。1945年7月21日,京都帝国大学与海军的相关人员在大津市琵琶湖酒店举行了“军民融合”的联席会议。在会议上,荒胜对“F计划”进行了整体汇报,新田、汤川、小林、冈田等分别以“离心机的进展情况”“世界核研究进展”“临界量的计算”“金属铀的制作方法”为主题进行了说明。显然,直到战争结束前,日本的科学家并未放弃对原子弹的开发。

在结果上,战时日本开发原子弹的“仁计划”与“F计划”都以失败告终。那么,日本开发原子弹失败的原因究竟是什么呢?对此,在解释路径上可从以下四个方面进行阐释。一是没有形成统一的综合性开发体制。核武器开发属于协同合作的超大型项目,在当时条件下仅凭一国之力难以获得成果,然而日本一个国家内却出现两个平行的原子弹开发项目。且两个项目是各自为政、没有统一指挥,陆军与海军分别主导推进的。日本近代陆海军之间存在矛盾和对立,很难做到“一致行动”,甚至出现战时陆海军互不配合,陆军制造航母,海军制造坦克等匪夷所思之事。在研究过程中,日本陆军将校竟然称“无论如何都不能输给海军”“理研的人都给我顶住”。与此相对,海军的将校也要求参与人员绝对“不能把信息泄露给陆军”。造成这种局面的原因主要包括历史因素、军事主导权争夺、观念差异等。陆海军的对立直接影响到了日本原子弹开发项目的效果。二是研究精力的分散化。在战争期间,日本海军在独立研制原子弹的同时,还在研制雷达武器。中途岛战役的败北,进一步催生了日本海军急需“划时代武器”的欲望。海军技术研究所的伊藤庸二除提出“原子弹开发构想”外,还推进实施了“杀人光线构想”等,海军在武器研发上的多元化,客观上分散了其推动开发原子弹的精力。三是必要物质资源严重不足。在铀原料方面,“F计划”与“仁计划”所面临的铀矿资源短缺问题具有同质性。二战期间,“曾经阻碍德国原子能项目的高质量铀的缺乏,同样也阻碍了日本制造核弹的企图。”日本国内没有优质的铀矿资源,为获取足够的铀矿石,在中国东北、朝鲜、马来西亚等地积极进行调查和勘探,但是从结果来看,并未满足日本对铀资源的需求。另外,日本当时得知捷克的铀矿在纳粹德国统治下后,也尝试利用纳粹德国的潜艇(U-234)运送560公斤的二氧化铀,然而在往日本的运输途中,由于德国战败,该舰艇也向同盟国投降了。铃木曾称:“按照这个速度,制造一颗核弹需要1万年的时间”。仁科认为“即使盟军不禁止进行开发,在日本也不可能生产出来”。四是研发信息的自闭性。日本的原子弹开发过程中具有很强的封闭性,没有与其盟友德国进行信息共享,而是各自独立研发。直到1943年7月至11月德日双方进行了外交沟通,德国才意识到日本在研发原子弹。而曼哈顿工程的成功并不只是美国努力的结果,是英、加等多国合作的产物。可见,原子弹研发项目是一个复杂、巨大的系统工程,当时条件下仅凭日本一个国家很难在较短时间内取得成果。然而,对于失败原因,日本学界却出现“日本的核物理学家在军部压力下进行敷衍研究”“没有美国犹太科学家们那种紧迫性和积极性”等观点。事实上,在日本战时开发原子弹计划中,当时几乎全部原子物理学家,也包含战后获得诺贝尔奖的汤川秀树、朝永振一郎等都为了“战争胜利”而积极融入其中。从“F计划”“仁计划”的研究时序、开发体制、研发路径与方法等方面来看,日本的核物理学家并没有在原子弹研发中与军方消极配合、敷衍军方,相反是持守着“我们必须用自己的力量建设高度国防国家,谋求东亚共荣圈的自给自足”的态度,在“通过官军民的合作,迅速整备科学动员体制”的过程中进行积极研究。而且,日本军方认识到“没有科技背景,精神是无力的”,同样以仁科为代表的科学家也认为“为了加强应用研究而中断纯粹研究是别无选择的事情”。由此,“军政学产”四位一体共同打造“致力于为国家紧急需要的课题项目服务的实践组织”,自然地成为日本战时“军民融合”的底色。显然,试图将核物理学家与战争侵略进行分开的“责任切割论”,既不符合“战时日本原子弹开发史”的客观事实,也不符合仁科等科学家“因未能研制出原子弹之失责与失格而出现切腹之念”的内心想法。

结语

通过钩沉被遮蔽的战时日本核武器开发史,可发现日本具有“双重核角色”,即:拥有“原子弹被害者”角色的同时,还蛰伏了原子弹“加害未遂者”的角色。作为前提条件的“拥有核物理基础”、作为目标锁定的“执念帝国主义”、作为内生驱动的“强权政治意志”、作为组织保障的“高效动员能力”等四个要素之间叠加共振与互动耦合,构成了二战期间日本开发原子弹的底层逻辑。在该逻辑运行下,日本构建了以陆军与海军为主导并各自分别委托理化学研究所与京都帝国大学进行具体研究的“二元化”开发体制。“仁计划”与“F计划”既非隶属关系,亦非合作关系,而是各自独立、平行展开的。尽管“仁计划”与“F计划”研究的目标都是为了完成“提纯高浓铀235”“铀235的量必须达到临界点”“通过中子进行反应”等结构性要件,以满足原子弹成功爆炸所需条件,但在研究路径与方法上,二者有所不同。“仁计划”与“F计划”在提纯浓缩铀方面,分别采取了“热扩散法”和“离心分离法”;在催化反应方面,分别采取了“慢中子反应”和“快中子反应”等不同的研究路径。由于日本存在未建立统一的综合开发体制、研究资源分散、铀资源极度缺乏、研发信息封闭等诸问题,最终两个计划在二战结束前都相继失败。从战时日本开发原子弹的底层逻辑、推进体制、研发路径等方面来看,日本在战争中“不仅重视精神,还重视武器(科学)”,日本政界将“过于重视精神,忽视了科学(武器)”作为战败主要因素的观点,以及日本学界认为战时科学家的原子弹开发是“被动的”“不积极的”“无紧迫感”,试图将科学家与侵略战争进行分开的“责任切割论”等观点,都是可质疑的。实际上,由战时日本的核武器开发史可知,日本的科学家与陆海军在原子弹开发进程中既是一种互动耦合的“统一体关系”,又是一种利益勾连的“共同体关系”,更是对外侵略中的“共犯关系”。

尽管战时日本开发原子弹的“仁计划”和“F计划”最终没有成功,但是却给其带来两方面的“遗产”。一是核技术“遗产”。原子能的“和平利用”与“军事利用”是“一个硬币的两面”。战后日本核工业体系之所以能够快速建立与发展,除了美国因素外,主要原因是在于二战时期其在开发核武器过程中的技术积淀与人才培养,为战后“和平利用”原子能奠定了基础。二是核政治“遗产”。战后日本受“保留天皇制”“东西对立大幕开启”“美国占领政策转变”等因素的叠加影响,没有将战前与战后的历史从根本上进行切割,岸信介等战时军事主义者在战后又重新登上政治舞台,致使战时开发原子弹的诉求没有断裂消失,而是以蛰伏的“潜在拥核”方式在战后得以存在。事实上,战时与战后的日本核政策思想是一脉相承的,不能完全分割。可见,研究战时日本原子弹的开发史,能够为考辨日本核政策思想在“战后与战时的同质性与异质性”提供可资度量的标尺。

(注释略)

(作者:尹晓亮,南开大学近现代史研究中心、日本研究院教授)